材料

——摘编自应星、荣思恒《中共革命及其组织的地理学视角》

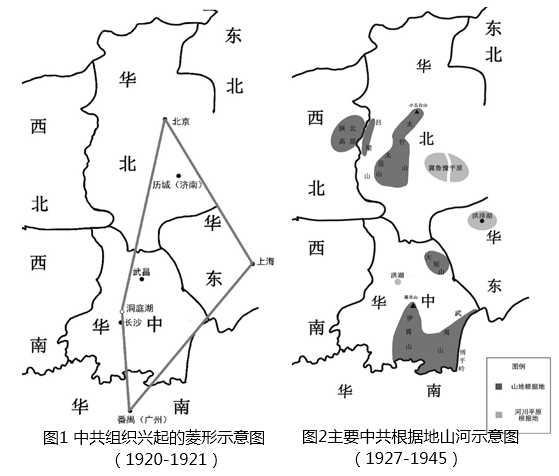

根据材料所反映的中共革命活动的地理特征,自拟论题,并结合所学知识进行阐释。(要求:观点明确,关联地理特征,史实正确、论证符合逻辑,表述清晰。)材料一 贫困救助是中国传统社会救助活动的一项重要内容,也是政府的职责。鳏寡孤独人员是政府因救助的重点,宋仁宗嘉祜四年“遣官分行京城,赐孤老残疾钱”。对于一般贫困人员,政府有施粥的做法,宋太租建隆元年“夏四月.遣使分诣京城门,赐饥民粥”。此后,为便于管理,开始设立专门的救济有构,负责济贫的有关事宜。与政府救灾济贫活动相比较,宋代民间以族田、义庄为核心的血缘救济模式是重要的互助模式。各地的宗族组织,很多都设有以赡族为目的的义庄、族田,其收入部分即用于资助和赚养族内贫孤。此外,部分缙绅、富户大贾在灾害发生时,也会捐出部分资财救助饥贫。

--摘编自陈桦、刘宗志《救灾与济贫:中国封建时代的社会救助活动》等

材料二 两粤著名的广仁善堂,原已“创行善举,如劝善赠药施衣施棺诸善事,开办经年”。随着维新运动的兴起,广仁善堂即着手在桂林、广州、梧州等地购置书器、刊布报纸、设大义整、开三业学,以通知时务。还打算次第推广到各州府县,“设养贫院以收乞丐,教工艺”,以“为贫民力谋生计”。慈善救助已从重养轻教渐渐转向养教并重发展,展现了传统慈善济贫事业向近代总善济贫事业转型过渡的某些特征和标志。

材料三 据国家统计局测算,按现行扶贫标准衡量,1978 年至2018 年底,我国农村绝对贫困人口从7.7亿人减少到 1660 万人,贫困发生率降至1.7%。2018 年贫困地区农村居民人均可支配收入 10371 元全国平均水平的71%。中华民族千百年来吃不饱、穿不暖的问题得到历史性解决。

--摘编自程乘坪、邹迪《新中国 70 年扶贫历程、特色、意义与挑战)

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋代贫困救助的特点并说明其原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,简述清末民间慈善济贫近代化的背景。

(3)根据材料三并结合所学知识,说明新中国扶贫的意义。

材料一 我国古代历次教育变革(除了春秋战国时期私学的兴起而外)均不同程度地体现了国家的意志,都以国家行政命令的方式推行。这样,实际上古代每一次教育变革都是一次政治变革。古代教育变革的“化民成俗”、“以法为教”、“独尊儒术”、“一宗朱子之学”等思想都强调教育的社会教化功能,注重对受教育者的道德伦理进行培养。这就导致过分夸大了教育对社会政治经济的影响力,对教育促进科技和社会经济发展的作用关注较少。也正因知此,才有了焚毁书籍、修订图书和“文字狱”等有碍教育及社会正常发展的事件发生。古代教育变革主要在管理体制、教育思想、教学内容和学制等方面做文章,而对教师的选拔和培养却关注不多,从一定程度上影响了教育的发展。

——摘编自刘瑛《中国古代教育变革大事、特点及启示》

材料二 伴随着生产力水平的提高,英国人口快速增加,人口基数变大了。而这时的英国基础教育仍是沿袭工业革命前的教育体系,主要包括宗教团体兴办的慈善学校和私立的文法学校。1743年,约克大主教指出他管辖的教区有四成没有学校。牛津主教的辖区则有70%没有学校。根据哈蒙德的研究结论,有人认为:新的专业化方法甚至不能为工人空余出一个小时的时间来满足他们的需要,在这个体系中,教育更是没有地位。一直到1833年,教育才得到了来自公共资金的带助。

——摘编自霍振宇《工业革命时期英国墓础教育水平研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括我国古代教育变革的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析英国工业革命时期基础教育落后的原因。

材料一 我国是最早利用海洋的国家之一,殷墟即发现了来自南海乃至阿曼湾的海贝。齐国借助“边海”的地理条件,发展“鱼盐之利”,成为春秋战国时最为富庶的国家。汉代“海上丝绸之路”雏形即已出现,魏晋而后,僧人“附商舶”西行“求法”,成为佛教东传的重要方式。宋元时代指南针等远洋航行工具的使用,使海外贸易达到鼎盛,明朝前期,在郑和下西洋的背景下,出现了一批重要的航海著作,如《瀛涯胜览》《星槎胜览》《西洋番国志》等,记录海行见闻,反映当时东南亚、印度以及阿拉伯、东非等地的风土人情、山川形胜。明后期,郑若曾针对倭寇等问题,在《筹海图编》中明确提出“海防”的主张:“欲航行于大洋,必先战胜于大洋。”而明、清政府常常采用“海禁”的办法。到鸦片战争前,“各省水师战船,均为捕盗缉奸而设”。

——摘编自白寿彝总主编《中国通文》等

材料二 鸦片战争后,中国被卷入世界市场体系,通商口岸不断增加。魏源认为海运“优于河运者有四利:利国、利民、利官、利商”。1842~1846年,茶出口增长一倍,丝的出口增长将近五倍;1846~1856年,茶出口又增长55%,丝的出口增长三倍多。海关税收从1861年的490余万两增加到1902年的3000余万两。1866年,左宗棠创办福州船政局,附设福州船政学堂。1868年,江南制造总局制造的第一艘近代海轮“惠吉”号下水,1872年轮船招商局成立,“使我内江外海之利,不致为洋人占尽”。1885年,海军衙门设立。随着西方商品与资本输出的扩大,部分国人提出与列强进行“商战”。1904年,张謇上奏朝廷,请准各省成立海洋渔业公司,购置新式渔轮,发展海洋渔业。19世纪60年代后,清政府与英法等国签订条约,允许百姓出国,“毫无禁阻”,仅南洋地区,就有中国移民500万人。

——摘编自许涤新、吴承明主编《中国资本主义发展史》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括指出我国古代海洋利用的特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析指出晚清海洋利用的主要变化及启示。