| A.两者角度不同,甲是整体的概论皇帝所为,乙是一则皇帝作为的具体例证 |

| B.两者观点不同,甲说明罗马皇帝角色较为消极,乙凸显皇帝角色较为积极 |

| C.两者可以印证,甲有关罗马皇帝的分析论点能从乙的具体实例中得到支持 |

| D.两者可以对应,甲对皇帝角色的分析有助于理解乙中地方官和皇帝的关系 |

材料一 中国古代丧葬史上,汉代的厚葬颇为突出。汉代除崖墓外,各类墓上均有坟丘,帝王、贵族官僚墓上的坟丘都十分高大。西汉帝陵以坟丘为中心,周围筑夯土墙垣。每墙中央开一门,构成一个陵园。园内有寝殿、便殿,因旁有庙。汉代墓室构造日趋复杂。有土坑木椁墓、石室墓、画像石墓、砖室墓、画像砖墓等。食物、衣科、各种器皿及生产工具等等,经常出现于汉墓中。汉代上自天子,下至臣民,家有丧事,亲故往往送钱帛财物以助丧,贫人与富人俱钱百,并为赙礼。

灵魂不灭观念产生于旧石器时代中期以前,认为人死后灵魂不灭,仍能祸害或保护子孙,干预人事,在这一观念影响下,人类丧葬习俗中出现了厚葬现象。“汉天子即位一年而为陵,天下贡赋三分之一,一供宗庙,一供宾客,一充山陵。”东汉政论家王符就厚葬现象曾批判道:“虽.哀戚之心,而厚葬重币者 ,则称以为孝,显明立于世,光荣著于俗。”世人在丧葬上的奢侈行为不过是打着尽孝的幌子以博取功名而已。

——摘编自郝建平《论汉代厚葬之风》等

材料二 民国时期,关于丧葬礼俗的改革,不论是来自官方还是民间,其主旨均侧重于改造旧礼、创立新制。虽然在制定新丧礼的时候参考了先秦《仪礼·士丧礼》和《朱子家礼》之类的典籍,然而同时还参酌了西方丧礼、国际惯例以及现行礼仪制度。这种变革打破了历代制礼所采用的“复礼”原则与注经方式。民国时期丧葬礼俗的改革具有承上启下的意义,直至今日,追悼会的仪式与当年所定制度大同小异的事实充分说明了这一点。

丧葬礼仪既含有社会生活的内容,即表示生者对死者的哀悼与怀念,对死者生前事业、功德的评价与彰显,以教育后人继承死者遗志,完成未竞事业;又含有信仰的内容,即对死者进入信仰中的另一世界表示送行和祝福,通过仪式超度亡灵使死者灵魂得以安息。取缔丧礼中的宗教仪式,破除鬼神迷信,是民国时期丧葬礼俗改革的重要方面,这就淡化了丧葬礼仪中信仰的内容。此后,褪去神秘的外衣,显露平实的本色,成为丧葬礼俗演变的趋势。

——摘编自严昌洪《民国时期丧葬礼俗的改革与演变》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括指出汉代厚葬之风的表现,并分析其形成的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括指出民国时期丧葬礼俗改革的特征,并对其作简要评价。

材料一 文官制度正式确立于秦汉时代。最初,职业文官与世袭贵族并驾齐驱。文官势力的第一波壮大,发生在汉武帝执政前后。内外朝、察举制、回避法、致仕制、考核考察等制度都是这一波浪潮的产物。文官势力的第二波壮大发生在隋唐。在平民阶层的支持下,隋唐文官制度迅速走向成熟。宋朝或许是文官势力的高峰。文官集团刚刚配合皇权,取得了针对门阀贵族的全胜,并且得到了新兴的平民阶层的支持,迎来了蓬勃、宽松的发展。但是,君权排他与独裁的本质,在动荡局势的掩护之下,打破了君臣共治的均势,文官势力也从峰顶跌落到康雍乾时期的谷底。

材料二 文官士大夫是中国历史的一大特产,它横跨政治和社会,兼具官员、文人、乡绅等多重身份,是中国历史稳定和发展的建设性力量。回避制、人事铨叙、监察考核和日常管理等内容督促文官群体强化帝国各部分的治理,汲取资源,向上负责,效忠帝王。文官制度中包含着追求效率、清廉、民本等原则,文官士大夫在实践中秉承的中庸、谦让、勤勉等人生态度,沉淀为中国历史的宝贵遗产。

——以上材料均摘编自张程《中国古代文官制度》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析中国古代文官制度发展的主要因素。

(2)根据材料二,概括中国古代文官制度的作用。

| A.通俗文史著作完全不可采信 | B.考辨史料是历史研究的前提 |

| C.日方的回忆录更为真实可靠 | D.年代久远无法确认历史事实 |

| A.工业化进程持续推进 | B.街道铺砌技术的进步 |

| C.各国市政立法的完善 | D.公共卫生事业的发展 |

| A.建立近代卫生防疫成为共识 | B.传统卫生管理弊端显现 |

| C.国民健康纳入国家施政要务 | D.积极的防疫观念已出现 |

| A.能够完整反映历史真实 | B.可与考古发现相印证 |

| C.是研究历史的唯一依据 | D.比出土文物更有价值 |

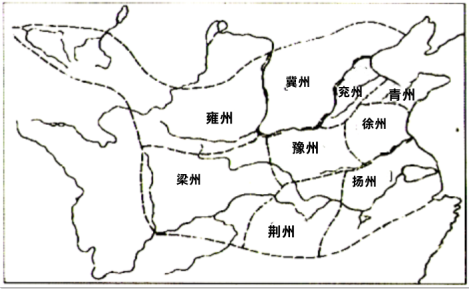

| A.西周时期以都城为中心的分等级统治体制 |

| B.“州”作为行政区划的历史开端 |

| C.战国时期以黄河中下游为中心的统一观念 |

| D.大禹时代的国家疆域及行政区划 |

| A.秦亡的传统认识已被颠覆 | B.研究历史需多重证据 |

| C.出土文献相对更具可信度 | D.秦末的历史得到厘清 |

| A.杜绝了损害消费者身体健康的行为 | B.反映了食品安全问题受到国家重视 |

| C.解决了生产者造假制劣的违法问题 | D.提高了食品安全监管的水平和能力 |