材料一 南宋出现了历史上最早的系统的耕织图。南宋绍兴年间,临安于潜县令楼璹“笃意民事,慨念农夫蚕妇之作苦,究访始末,为耕织二图”。其中耕图21幅,自浸种至入仓;织图24幅,自浴蚕至剪帛。每幅图上配以五言诗一首。《耕织图》完成后,受到宋高宗赞许并获得吴皇后题词,宣示后宫。整个南宋时期,各府、州、县的衙门墙壁上都绘有《耕织图》,让官民观看,以了解耕织过程和细节。元代以来,历代都有《耕织图》的摹本。

材料二

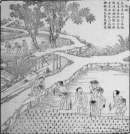

《耕图》第10幅“插秧” | 左图中的配诗: 晨雨麦秋润,午风槐夏凉。 溪南与溪北,啸歌插新秧。 抛掷不停手,左右无乱行。 我将教秧马,代劳民莫忘。 (注:秧马是宋代南方农民发明的一种插秧工具。) |

《织图》第14幅“择茧” | 左图中的配诗: 大茧至八蚕,小茧止独蛹。 茧衣绕指柔,收拾拟何用? 冬来作缥絖,与儿御寒冻。 衣帛非不能,债多租税重。 |

——以上材料均摘编自程玉艳《<耕织图>的发展及影响研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析南宋时期《耕织图》流行的原因。

(2)根据材料,说明南宋《耕织图》的史料价值。

| 项目 | 英国文官制度(机械型·文书助理级考试) | 中国科举制(乡试、会试) |

| 考试内容 | 必考:英语、数学、普通知识。任选一门:经济、地理、历史、德文、法文。 | 第一场试《四书》文三篇,五言八韵诗一首;第二场试《五经》文各一篇;第三场试经史时务策五道。 |

| A.海洋文明与农耕文明的差异 | B.资本主义与封建主义的差异 |

| C.中国向西方学习从器物到制度阶段 | D.英国选官制度是科举制的借鉴发展 |

| 分类 | 实例 |

| 同时起义的天地会要假托太平天国名义来号召群众而伪造 | 广东天地会张平湖等的伪造洪秀全敕书 |

| 后人为了鼓吹革命而伪造太平天国文件 | 清光绪末年南社诗人高旭伪造石达开诗 |

| 伪托太平天国著名人物家里人的著作以见重 | 罗惇曧著《太平天国战纪》伪托是从北王韦吕辉嫡子韦以成所撰的《天国志》修饰而成 |

| A.伪史没有史料价值 | B.多种历史资料的互证有利于辨伪求真 |

| C.史料 辨伪需要考据 | D.历史记载互相矛盾,则必存在伪史料 |

| A.杜诗的史料价值大于文学价值 |

| B.杜诗情感彩浓厚,无法作为史料使用 |

| C.杜诗作为文学史料可以证史、补史 |

| D.杜诗作为二手史料,可以起到诗文证史的作用 |

材料 中西天职概念的演变

| 时间 | 概念 |

| 中国古代 | 《孟子》中的天职是治理政事的意思,是天授予的职分,是统治阶层才具有的。《列子》将大自然的给予、四季的运行都归于天职,是自然界的职能。这两种天职观在中国古代长期并存。 |

| 早期基督教时期 | 天职一般是指神交付的使命。基督徒受上帝的召唤,每个人都不考虑世俗职业,献身于上帝王国在尘世的实现。 |

| 13世纪 | 基督徒作为一个整体被上帝召唤,教会居间起着巨大的作用,教士的地位高于普通信徒,只有教士和修道士等职务被视为天职。 |

| 16世纪 | 人的各种身份及职责,都是上帝赋予的天职,服务上帝的宗教职业和服务同胞的世俗职业是平等的。一个人不管身份如何,都应该安于本份,做好自己的工作。 |

| 18~19世纪 | 天职一词逐步淡化了上帝召唤的含义,成为一般的表达职业的词汇,更加强调个人对职业的神圣感和使命感。 |

| 晚清时期 | 天职一词被广泛应用到新闻行业等各职业领域,后来又扩展到政治职责和政治革命。 |

| 民国时期 | 革命家、政治家将天职用于宣传,文学家用于创作,天职作为一种崇高职责逐步应用于各个领域、各个身份,而且越来越频繁,形成了天职在现代汉语的用法。如老舍在《四世同堂》中写道:“在她看,伺候老人们是她的天职。” |

——据郑诗成《天职观的丰富内涵探析》等整理

从材料中提取两条或两条以上信息,围绕“天职观”拟定一个论题,并就所拟论题进行简要阐述。(要求:明确写出所拟论题,阐述须有史实依据。)

李超的“新生"

李超,广西梧州人、先求学于梧州,广州等地,后就读于北京女子高等师范学校。李超的家庭不支持她求学,因而她生活困难,患肺炎后,无钱治疗,1919年8月病亡。李超死后,其家庭置之不理,指责她“至死不悔,死有余辜"。11月,北京教育界召开追悼大会,有1000多人参加,胡适、陈独秀、梁漱溟等现场作了演说。1920年,杭州女子师范在省女师操场举行了李超追悼会,“各界人士莅会者不下万人,挽歌诗联四五百轴”。

李超的一生,没有什么轰轰烈烈的事迹。……我们研究他的一生,至少可以引起这些问题:一、家长族长的专制。……二、女子教育问题。……三、女子承袭财产的权利。……四、有女不为有后的问题。……

——胡适《李超传》《晨报》1919年12月1日、3日)

涵养与发挥情感是积极的道路。北京的妇女不来吊一吊李女士,却华装丽服坐汽车去满街跑,许多妇女并不要求妇女解放,这都是麻木。麻木就是处于情感的反面。他自己既不要求,你便怎样指点问题,乃至把解决问题的道路都告诉他,他只是不理会!

——梁漱溟《李超女士追悼会之演说词》(《晨报》1919年12月22日)

对于李超女士底事件,我们可以看出社会制度上两大缺点:一是男系制,一是速产制。……

李女士之死,我们可以说:不是个人问题,是社会问题,是社会底重大问题。

——(陈)独秀《男系制与遗产制》(《新青年)1920年1月1日)

作为历史的观察者,概括说明李超之死为何会引发广泛的社会关注,并谈谈“李超们"新生的出路在哪里。材料一 1827年伦敦大学委员会批评牛津、剑桥大学过于偏重神学与古典文学等自由教育,疏于医学与法律等专业教育,为此,提出伦敦大学办学原则与课程体系。“鉴于不信奉国教者的人口如此之多,其掌握的财富如此之雄厚,鉴于英格兰人中生活闲适、财富中等的人口比例如此之大,我们国家迫切需要建立这样一个机构。在这个机构,用合理的费用就可以获得教育,所有教派的信徒均无入学资格的限制。这里将安排三类课程,一是构成自由教育的基本课程,二是带有装饰功能的课程,三是属于专业教育的课程。”增加的新课程主要是现代语言学科与新兴自然科学、社会科学。在这种模式下,到1851年,伦敦大学的普通学院达29所,附属医学院近60所,形成高等教育大发展的局面。

——摘编自邓云清《伦敦大学与英国高等教育的近代化》

材料二 1898年在总理衙门筹议的《京师大学堂章程》中非常注重科学课程的设置,正式开办的京师大学堂仅设有仕学院及附设中小学堂,分为“诗”“书”“易”“礼”四堂和《春秋》两堂,科学课程竟一门没开。1900年,京师大学堂毁于八国联军战火,1902年恢复开办。1902年春,大学堂正式进入了“聘请外国教习和学习外国路径由西向东,由欧美向日本的转变”。1908和1909年,原先招聘的日本科学教习合同期满,全部离开大学堂,京师大学堂经过十多年的发展,科学教育体制日臻完备。科学课教师队伍大都由本国教师构成,为大学堂科学教育的稳步推进奠定了师资基础。1912年,随着辛亥革命的胜利,中华民国正式成立,民国政府正式更名京师大学堂为北京大学。

——摘编自吴云鹏《京师大学堂科学教育变革中的文化碰撞》

(1)据材料一并结合所学知识,概括伦敦大学建立的背景及英国近代高等教育发展的特点。

(2)据材料二并结合所学知识,概括京师大学堂前后发展有何变化,并分析中英两国高等教育发展的共同作用。

宋代的张耒,其诗有云:“阴阳错行成疫疠,君子慎疾防寒燠。”

宋代的欧阳修《永阳大雪》诗曰:“江淮卑湿殊北地,岁不苦寒常疫疠。”

宋代的文天祥《五月十七夜大雨歌》诗曰:“尽室泥泞涂,化为糜烂场。炎蒸迫其上,臭腐薰其傍。恶气所侵薄,疫疠何可当。”

宋代诗人吴芾的《癸巳岁邑中大歉,三七侄捐金散谷以济艰食,因成三十韵以纪之》诗曰:“况复今年苦亢旱,州里远近咸告饥。田畴弥望总如燎,细民未免俱流移。纵使人能保常产,亦复有甑无米炊。虽幸朝家行赈济,正恐未能遍群黎。往往倾村走山谷,荷锄掘地寻蕨萁。取根为粉虽可饱,食之既久人亦羸。春来必至生疫疠,死填沟壑夫何疑。”

晋代的潘岳《关中诗》有云:“师旅既加,饥馑是因。疫疠淫行,荆棘成榛。”

明代于谦《延津县》诗曰:“疲民疫病多。”

——摘编自陈纪然,王敬敏《古代诗歌的疾疫书写及其史料价值》

(1)根据材料,指出古人认为疾疫发生的原因。(2)根据材料并结合所学知识,说明古代诗歌的疾疫书写的史料价值。

材料 《诗经》里面收录了一首题为《氓》的民歌,开始的部分说:“氓之蚩蚩,抱布贸丝。匪来贸丝,来即我谋。”诗中的“布”,有人认为指的是“布币”,即先秦时期铸造的一种铲形铜币。表4为一些学者主张“抱布贸丝”的“布”应为“布币”的论据。

| 论据 | 出处 |

| 《氓》是《卫风》中的诗。卫的国都在今河南省淇县,出土空首布(布币的一种)的河南伊川,离淇县不远。 | 何丹、钱玉趾:《<诗经·氓>“抱布贸丝”的确解》载《文史杂诗》2008年第3期。 |

| 《诗经》与衣服、鞋、帽有关的诗篇中,没有发现“布”字。 | |

| 朱熹在《诗集传》中为“抱布贸丝”的“布”注解为“布,币。” | |

| “抱”在上古的意思不同于今天“用手臂环绕、双手合抱”。从出土文物及历史记载看,上古人们穿袍裙,有怀中藏钱物之习。 | 胡海琼:《<诗经>“抱布贸丝”之“布”考辨》载《南昌师范学院学报》2016年第1期。 |

表中的学者是从哪些方面收集史料论证自己观点的?这些论证过程具有哪些特点?

材料一 新中国成立初期,全国血吸虫病患者约1000万人,约1亿人民受到威胁,江西省余江具是当时的重灾区。1956年2月,毛泽东在最高国务会议上发出了"全党动员,全民动员,消灭血吸虫病"的战斗号召。在各级党组织统一领导下,余江县采取科学防治、中西医结合、全民动员、群防群治、因地制宜等策略,结合农田改造和水利建设,大力开展消灭血吸虫的宿主——钉螺的群众运动。1958年6月30日,《人民日报》报道了余江县首先消灭血吸虫病的喜讯。

——摘编自班和《20世纪50年代党领导消灭血吸虫病的历史经验》

材料二 毛泽东得知余江县消灭血吸虫病的喜讯后,写下《七律二首·送瘟神》∶其一绿水青山枉自多,华佗无奈小虫何!千村薜荔人遗矢,万户萧疏鬼唱歌。

坐地日行八万里,巡天遥看一千河。

牛郎欲问瘟神事,一样悲欢逐逝波。

其二春风杨柳万千条,六亿神州尽舜尧。

红雨随心翻作浪,青山着意化为桥。

天连五岭银锄落,地动三河铁臂摇。

借问瘟君欲何往,纸船明烛照天烧。

注∶两首诗分别是毛泽东对新中国成立前、后两个时期治理血吸虫病不同效果的描写。

(1)分析余江县能消灭血吸虫病的原因。

(2)简要赏析毛泽东的《七律·送瘟神》。