| 时间(时段) | “新中国”一词内涵的历史发展脉络 |

| 19世纪末20世纪初 | 康有为为改变清王朝危机,设想在巴西建立和管理殖民地时首次提出了“新中国”的概念,希望通过向外移民来挽救民族国家危机;梁启超也提出了“新中国”一词,这源于其对戊戌变法失败的思考。 |

| 1907年 | 美籍传教士威廉﹒蒲鲁士作《新中国在演进》一书,揭示某些洋人活动的殖民性、有害性及其与中国近代化进程的冲突,并从这些冲突中凸显“新中国”出现的必要性。 |

| 1910年 | 陆士谔写理想小说《新中国》,该书以幻想形式对未来新中国进行了设计和构建,希望建立一个立宪民主的现代化新中国。 |

| 辛亥革命时期 | 《新中国报论自由真理》中提到:“人群之自由者文明也,外国惟文明故人群之自由胜。” |

| 五四运动前后 | 国人纷纷提出建设“新中国”,各种“新中国”构想的呼声覆盖全中国,特别是在“物竞天择,适者生存”进化观的推动下,“新中国”一词的涵义进一步深化,囊括了民族独立的内容。 |

| 1921年后 | 中国共产党成立后,从概念和实践两方面深化了“新中国”的内涵,并通过马克思主义中国化,将“新中国”一词的无限能量释放出来。 |

| 1949年 | 中华人民共和国诞生,“新中国”实现了真正意义上的独立自主。 |

——摘编自史宏波《近代以来“新中国”名词的历史考察》

从材料中任选一个或多个时间(时段)提取信息,围绕“‘新中国’一词的内涵”拟定一个具体的论题,并就所拟论题进行简要阐述。(要求:明确写出所拟论题,阐述须有史实依据)

材料 中国革命前途重要的问题,毕竟不在对内而在对外。军人的威息,看似扰乱了中国好几十年,然这一班并无大略,至少是思想落伍,不识现代潮流的人,在今日的情势之下,复何能为?对外的难关,仍成为我们生死存亡的大问题。所以中国既处于今日之世界,非努力打退侵略的恶势力,决无可以自存之理。国民政府成立以来,努力于外交的改进。废除不平等条约,已定有办法。关税业已自主。取消领事裁判权,亦已有实行之期,租借地威海卫已交还。租界亦有交还的。然在今日情势之下,此等又都成为微末的问题。我们当前的大问题,若能得到解决,则这些都不成问题;在大问题还没解决之前,这些又都无从说起了。在经济上,我们非解除外力的压迫,更无生息的余地,资源虽富,怕我们更无余力可沾。在文化上,我们非解除外力的压迫,亦断无自由发展的余地。

——摘编自吕思勉《中国通史》

结合材料与所学知识,提炼材料中的观点并进行简要评析。(要求:对材料中的观点可以赞同、反对或另有观点,观点明确,史论结合,逻辑严密,表述清楚。)

| A.发昌机器厂-农工商总局-《新青年》-中国共产党建立 |

| B.京师同文馆-轮船招商局-《新学伪经考》-同盟会成立 |

| C.金田起义-总理衡门-《钦定宪法大纲》-国民党一大召开 |

| D.大生纱厂-京张铁路局-《新民主主义论》-一届人大召开 |

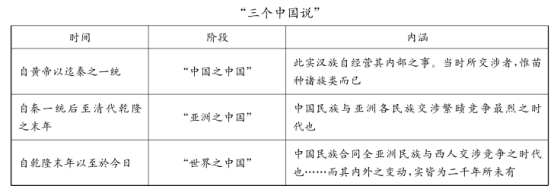

材料

——摘编自唐辉《中国对外关系的发展历程考述一以梁启超先生的“三个中国说”为考察中心》

根据材料,就其中一个或多个阶段,谈谈你对梁启超“三个中国说”的理解。(要求:观点明确,表述成文,持论有据,论述充分,逻辑清晰。)

材料一 在古代典籍中,“革命”一词是指顺承“天命”的朝代更易之意。及至20世纪初年,部分先进的中国知识分子开始用西学中“革命”(Rerolution)一词的含义取代经典阐释并附以自己的理解,公开打出“政治革命”的旗帜以号召国人变革或推翻专制皇权。

——摘编自郭世佑《晚清政治革命新论》

材料二 长期以来,在对待传统政治制度问题上,曾存在绝对化的倾向。目前学术界的主流观点是,中国传统政治制度是经过实践检验证明行之有效的历史经验:其一是有发达的政治分工和悠久的权力制衡观念;其二是积累了一整套比较科学的人事管理的经验。现实政治制度的优点与缺点,往往与传统政治制度积极的或消极的影响有着这样或那样的联系。

——辅——编自白钢主编《中国政治制度史》

材料三 从新中国成立到十一届三中全会前,逐步确立了人民当家作主的国家制度,建立起社会主义基本制度,探索适合国情的社会主义建设道路。十一届三中全会以来,积极推进经济体制及其他体制改革,形成中国特色社会主义制度,不断完善国家治理,为改革开放和现代化建设提供了坚实制度保障。

——据何教字《中国特色社会主义制度和国家治理体系形成的历程和成就》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,指出近代与现代学者对待传统政治制度的态度有何差异,并简析其原因。

(2)根据材料三并结合所学知识.简析新中国国家治理体系的特征及意义。

| A.晚清地方督抚与清政府分庭抗礼 | B.侵略者无法真正获取条约权益 |

| C.国人利用近代外交方法维护主权 | D.近代民主法治的思想深入民心 |

| A.清政府外交主权观念增强 | B.侨民安土重迁观念得到强化 |

| C.主张独立自主的外交 | D.清末“新政”重塑了政府权威 |

8 . 阅读材料,完成下列要求。

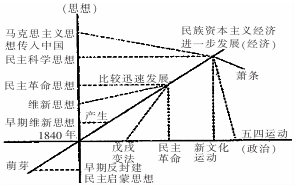

这是一幅中国旧民主主义革命时期历史发展简图,它体现了中国近代前期的政治、经济和思想发展进程。

根据简图并结合所学知识,评析中国旧民主主义革命时期历史发展。

(要求:观点明确,对该简图表述赞成、反对或另有观点均可;运用材料中的史实进行评析,史论结合)

材料 历史是一条长河,永远向前流动。在历史的潮流里,转型期是一个瓶颈,是个“三峡”。近一个半世纪中国变乱的性质,就是两千年一遇的“社会文化大转型”现象,其间死人如麻,痛苦之极。不过,不论时间长短,历史“三峡”终必有通过一日。

搞一个国家、一个社会的“质变”.也非一人一代,便可“毕其功于一役”的突变。它是“缓慢”的,经验“累积”的,分“阶段”前进的“渐变”。

它(中国固有文化)要经过一个痛苦的西式“现代化”的洗刷,才能属于转型期以后的次一形态或现代形态。我国固有文明里的道德标准、价值观念、孔孟之道、四维八德.无一不需“现代化”的处理始能适应于次一形态的社会。

所谓“西方文明”,非本质优于我“东方文明”也。近300年来西风之所以能压倒东风者,(由于)他们通过这个“现代化程序”,早于我们300年。

——摘编自唐德刚《从晚清到民国》

请评析材料中的观点(任意一点或整体),得出结论。(要求;不能重复材料中观点,持论有据,论证充分,表述清晰。)

材料 商务印书馆大事记(部分)

| 时间 | 大事 |

| 1897年 | 商务印书馆创业于上海,以印刷为主业 |

| 1900年 | 印刷《外交报》(中国近代第一份以评述国际问题为主要内容的报刊) |

| 1902年 | 上海南洋公学总教习张元济进馆译印《各国国民公私权考》《近世陆军》等设第一个分馆于汉口:正式成立商务印书馆有限公司,吸收日责,改进印刷 |

| 1903年 | 根据清政府的《钦定学堂章程》,编印“最新教科书” |

| 1905年 | 设北京分馆:出版严复译《天演论》,至1921年印刷20次 |

| 1906年 | 出版严复译《法意》(孟德斯鸠著) |

| 1907年 | 蔡元培应聘为商务印书馆编译书籍 |

| 1912年 | 始用电镀铜版:编印《共和国教科书》,被称为“教科书之巨琴”:出版《新字典》编译《世界共和国政要》 |

| 1914年 | 董事会收回日本股份;设分馆于香港:创刊《学生杂志》 |

| 1915年 | 首次引进彩色胶印机:发行《科学》杂志:出版《辞源》 |

| 1919年 | 始用机器雕刻字模:编印《新体国语教科书》(我国第一部白话文科书) |

——据《商务印书馆大事记》等

从上表中获取历史信息,围绕一个主题提出观点,并结合所学知识予以阐述。(要求:观点明确,史论结合。)