| A.带有浓厚的半殖民地色彩 | B.得益于城市化建设不断发展 |

| C.为全国城市建设树立标杆 | D.折射出中西社会文化的更替 |

资本主义大工业的产生,引起了城市结构的深刻变化,进而对城市建设提出了新的规划和要求。在近代城市规划理论的发展中,著名的有田园城市、工业城市、带形城市、现代城市设想理论等。

田园城市:英国人霍华德于1898年提出。这一设想主要针对当时大城市尤其是像伦敦这样的大城市所面对的拥挤、卫生等方面的问题,提出了一个兼有城市和乡村优点的理想城市解决方案:城市四周由农业用地环绕,农产品就近供应,城市居民可得到新鲜产品。城市规模必须加以控制,每个田园城市人口限制在3.2万人,超过这一界限就分流出去另建一个田园城市。田园城市之间以铁路联系。

工业城市:法国建筑师加尼埃于1904年提出。其设想是:工业城市居民在35000人左右,靠近原料产地或附近有提供能源的某种力量,或便于交通运输。城市规划中对于城市不同的功能区域进行了划分,如市中心的公共活动设施、居住区、工业区等。所有不同的功能区域之间用绿化带隔开,火车站布置在工业生产区附近,铁路把各个区域联系起来,城市内部交通主要采用高速公路。

带形城市:西班牙工程师索里亚·玛塔于1882年提出。其设想是:城市不再是分散在各个地区的一个个的,点,而是由铁路和公路干道串联在一起的、连绵不断的城市带。一条贯穿性的道路作为城市的脊椎,供水、供电、排水等工程干线全部集中于这个干线下面,在干线两边按照城市要求设计住宅、工厂、商店、市场、公共设施等,城市的尺度可以无限,甚至可以贯穿整个地球。

现代城市:法国建筑师柯布西耶于1922年提出。其设想是:城市是必须集中的,只有集中的城市才有生命力;城市中心地区对各种事物均有较大的聚合作用;拥挤的问题可以通过提高密度来解决;并不是要求处处高度集聚发展,而是通过用地分区来实现城市内部的密度分布;高密度发展的城市,必然需要一个新型的、高效率的、立体化的城市交通系统来支撑。

——据周国艳、于立《西方现代城市规划理论概论》整理

根据以上材料,以西方近代城市规划为主题,自拟题目,结合所学知识予以阐述。(要求:观点明确、内容充实、论证充分、逻辑清晰)| A.法国成为欧洲贸易中心 | B.当时欧洲工商业不断发展 |

| C.封建割据制约城市规模 | D.新生产方式推动城市兴盛 |

材料 19世纪中后期英国议会的部分立法情况

1848年,通过《公共卫生法》,要求中央和地方当局集中处理工业城镇的污水和废弃物,并负责卫生饮水、排污、清洁等事宜;

1855年,通过《首都管理法案》和《消除污害法案》,规定成立首都工务委员会,全面负责英国的房屋、供水、排水系统建设与管理;

1868年,颁布《托伦斯法》,准许伦敦地方政府可以勒令住房卫生条件不过关的房主自己出钱把房子拆除或加以修理;

1875年、1882年、1885年,相继颁布三部《工人阶级住房法》;1890年、1894年、1900年,先后通过新的《工人阶级住房法》,授权地方政府拆除贫民窟区域中的建筑,建造和修缮下水道,提供供水等配套设施,用改造好的土地建造工人住房,并避免改造后的居住区过于拥挤。

——据胡常萍《19世纪中后期英国城市改造的启示》等

概括材料反映的历史现象并加以评析。

材料一我国城市规划历史悠久。在《周礼・考工记》中记“匠人营国,方九里,旁三门。国中九经九纬,经涂九轨。左祖右社,面朝后市”。《左传・隐公元年》孔疏:“王城九里,公城方七里,候城方五里,爵城方ニ里。”《管子》提出:“凡立国都,非于大山下,必于广川之上。高费近早而水用足,下毋近水而沟防省。因天材,就地利,故城郭不必中矩,道路不必中准绳。

——摘编自尹家琦等《西周时期城市规划理念探讨》

材料二近代中国最早开始现代化的城市主要是一些开埠通商城市,特别是沿海沿江少数开通商的新兴城市现代化发较快;而原来那些历史悠久,经济较发达的内地城市由于处于封闭状态,现代化起步更晚。西方的现代科学技术和文化知识通过开放城市传进中国,而开放城市的社会经济的日益现代化,也对现代科学文化知识产生了巨大的需求,各种以传播现代知识文化为目的的新式文化教育机构应运而生,日益发展。近代中国城市愈发展,农村就愈落后这些城市在文化上与周围地区相对疏远,在经济上则被当成是获得出口产品的中转站,而不是促进国内商品经济发展的市场

——摘编自何一民《近代中国城市早期现代化的特点与外力的影响》

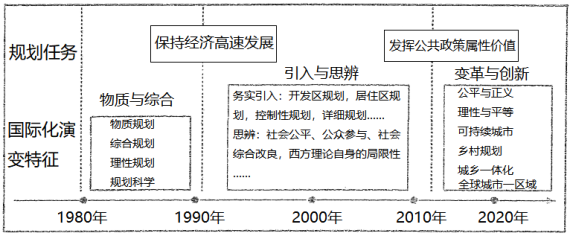

材料三下图是1978年以来中国城市规划理论国际化演示图

——摘自曹康等《改革开放以来中国城市规划理论国际化历程研究》

(1)根据材料一,归纳中国古代的城市规划理念。(2)根据材料二,概括近代中国城市发展的特点,并结合所学知识分析其背景。

(3)根据材料三并结合所学知识,分析20世纪九十年代以来我国城市规划理论变化的作用。

| A.保证了社会人员的有序流动 | B.利于推进中国城市化进程 |

| C.促使小农经济开始走向解体 | D.打破了城乡人口结构均衡 |

材料一 建国以来中国城市化率基本情况(部分)

| 年份 | 总人口(万人) | 非农业人口(万人) | 城市化率(%) |

| 1950—1957 | 5519664653 | 9137一10618 | 16.55—16.42 |

| 1958—1960 | 65994—66207 | 12210—13731 | 18.50—20.74 |

| 1978—1984 | 96259—103475 | 15230—19686 | 15.82—19.02 |

| 1985—2003 | 104532—129315 | 21054—.42071 | 20.14—32.53 |

——摘编自中国城市化率课题研究小组研究报告

材料二 在北京,每年都有300多万来自天南海北的农民工,和这个城市同在,与这个城市一起成长…在经济发达、进城务工青年最密集的珠江三角洲,进城务工青年对GDP增长的贡献率高达25%以上……据专家估计,农民工每年给城市经济创造1万亿——2万亿元人民币的GDP增量,并为农村增加5000—6000亿元人民币的收入…另据北京市统计局的测算,目前北京市农民工的劳动力贡献,在建筑业占83%,在批发零售业占49%,在制造业占29%。

——国务院研究室课题

材料三 20世纪80年代以来,乡镇企业的发展逐步形成了以集体兴办乡镇企业带动农村全面进步的“苏南模式”,以个体经济为主、以兴旺的家庭工业为主的市场性企业模式——“温州模式”,还有以外向型企业为主的“珠江模式”。1992年,全国乡镇企业劳动力1.12亿人,比上年新增就业600万人,超过城市国有企业职工的总和,占农村劳动力总数的1/41992年年产值超亿元的乡镇企业365家,1993年超过400家。全年全国乡镇企业总产值达到39000℃元,约占全国社会总产值的1/3以上。

——摘编自齐鹏飞、杨风城《当代中国编年史》等

(1)据材料一和所学知识,概括建国以来中国农村人口向城市转移的特点并分析不阶段农村人口向城市转移的历史背景。

(2)据材料二,分析农村劳动力向城市转移对经济发展的主要贡献。

(3)根据材料并结合所学知识,说明农村劳动力在乡镇企业发展中对经济发展的影响

材料一 1 9世纪中后期,伦敦持续发展的同时,英国各地方城市也迅速崛起。许多新城市并不是在原有的封建城镇基础上发展起来的,而是在具有资本主义特征的工业村庄和工矿区发展起来的,特别是矿业资源丰富的城镇、工矿区,借助便捷的运河、港口、铁路的交通优势,创造出大量的就业机会,吸引了大批无家可归的农民产业工人。城市的繁荣则反过来进一步促进了商品批发、运输业、仓储、旅店等商贸服务业,信贷业务也发展起来。同时,大量失业工人生活居住条件恶化,死亡率上升,社会贫富差距拉大,环境污染严重。

——摘编自马先标《英国城市化发展的特征与启示》等

材料二 中国城市由传统城市走向近代是从十九世纪四十年代开始的,一批有别于传统封建市镇的近代城市首先在通商口岸崛起。通商贸易成为开埠城市的经济主体,城市商业得到发展,洋行大量出现。兴办近代工业使中国城市化发展加快。这些城市通过强行建立租界等手段、,将西方资本主义社会新的技术、城市建设与管理、文化样式及价值观移植嫁接到传统城市之中,从而使这些城市走出乡村社会及文化的包围而开始了艰难的近代之旅。

——摘编自侯蕊玲《论中国近代城市产生发展的几个特点》等

材料三 1974年,联邦德国出台了《联邦污染防治法》,主要对大型工业企业进行法律约束,制定更为严格的排放标准。如今在德国,环保理念已深入人心,对不少德国人来说,在城市里能坐城铁等公共交通就没必要开汽车,垃圾分类必须仔细,投资太阳能和风能发电已成潮流。

——据新华网《三个“雾都”如何走出“霾伏”》

(1)根据材料一,概括指出英国近代城市发展的表现。结合所学知识,指出英国城市病出现的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析中国近代城市发展的特点和影响。

(3)根据材料三,概括指出德国环境污染治理采取的措施。综合上述材料,指出我们应该怎么做才能让城市使生活变得更美好。

材料一 中国古代城市的发展大致可分为两个阶段:

第一阶段,从战国至南北朝时期。此时期城市的发展在很大程度上受政治因素的制约,南方除少数大城市的发展水平逐渐接近北方外,黄淮流域的城市数量与发展水平仍居当时全国的主导地位。

第二阶段,即从隋唐至清末时期,这一时期城市发展的主要特点除江南已成为城市发展、分布的重点地区和以工商业为主的城市不断增多,城市的工商业职能进一步加强、城市作为经济中心的作用日益明显。

——摘编自戴均良主编《中国城市发展史》

材料二 古埃及文化,两河流域文化兴起了西方最早一批城市的。到中世纪城市的时候,城市进一步发展,但更多还是城堡为重要表现形式。18世纪中叶随着科技革命和产业革命的兴起,人口的急剧增加;国家殖民财富的快速积聚;新兴力量的影响,贵族在地区间的流动;社会经济领域和城市规划结构的巨大变革,城堡向城市的发生变化。产业革命让农民失去土地转化为城市人口,出现现在城市化的进程,工业化进一步推动着城市现代化发展。

——摘编自刘易斯·芒福德著《城市发展史》

请回答:

(1)根据材料一概括中国古代城市发展转型的特征并结合所学知识分析其转型原因。

(2)根据材料二结合所学知识分析18世纪西方城市发展转型的影响。

(3)谈谈东西方城市发展的历程给我国现在城市化的启示。

材料一 乾隆、嘉庆、道光三朝的人口迁移,呈愈演愈烈之势。人口的急剧增长,人地关系日益紧张,同时统一多民族国家进一步发展,边疆和内地联系加强,城市工商业繁荣,赋役制度的改革等成为了自发的人口迁移运动的推力和拉力。迁移的种类,基本分农垦型、商贩型、工匠及佣工型三大类,其中,农垦型指流向(东北、内蒙、新疆、云桂黔、台湾及东南等)边地或(内地各省区)山区,开垦土地,务农为生计的迁移,这是迁移的主流。“长期的超省际移民和大量开山垦荒”,大大拓展了全国耕地面积,生产了足以维持三四亿人口的粮食。“农桑本业人余于地,不能耕种者,不得不逐末谋生”,也推动人口流向异地城乡。清代中期的工商业空前繁荣,与大量过剩农村人口广开谋生路,从事各项非农产业密切相关。

——摘编自《清代中期的人口迁移》

(1)根据材料一,结合所学知识,概括清代中期人口迁移的特点与历史影响。

材料二 中华人民共和国成立后,大批的军人就地复员。大规模的建设开始后,很多农民就到城市做了工人。当时北方建了很多大规模的棉纺厂,很多农民、女工就进了城做了工人。还有很多人支援东北重工业,所以也有大批的流动。……北京成为首都以后,文化名人、服务业都到北京去了。

——葛剑雄《人往高处走,社会离不开迁徙自由》

(2)从1949年到上世纪50年代后期我国人口流动的主要方向是什么?这一时期人口流动的主要原因是什么?

材料三 近代英国城乡人口变迁表

| 时间 | 1750年 | 1800年 | 1850年 |

| 城市人口(%) | 21.0% | 27.5% | 52.0% |

| 农村人口(%) | 79.0% | 73.5.0% | 48.0% |

——引自《近代早期英国的圈地运动与制度变迁》

(3)归纳材料三的现象并分析出现这种现象的原因。