材料一 1833年,英国皇家委员会经调查后,认为应进行大规模的公共空间建设,建议由私营业主来负责具体的建设工作,由政府给予必要的支持。据此,1835年,议会通过了《私人法令》,允许在任何一个大多数纳税人要求建公园的城镇建立公共园林;1838年要求在所有未来的圈地中,必需留出足够的开敞空间,“足够为当地居民的锻炼和娱乐之用”,“以提高居民的身体健康与生活舒适”。1845年,柴郡切斯特市获得议会法令,建设公园与娱乐用地;1846年,曼彻斯特也获得此项权利。1859年,议会通过《娱乐地法》允许地方当局为建设公园而征收地方税。在全国上下形成共识的情况下,全国范围内各城市掀起了公园建设的热潮。

——摘编自陆伟芳《城市公共空间与大众健康》

材料二 民国时期,公园已成为城镇比较普及的娱乐场所。民国政府通过公园向民众灌输现代观念,使公园兼具了社会政治教育空间的功能。民国公园一般都有古典式的亭台、楼阁、荷池、花坞等,有的还辅以假山,保持了传统园林的格局。国民政府将南京原来的玄武湖公园改为“五洲公园”,湖上五个小洲分别被改名为亚、欧、美、澳、非五大洲。1925年建成的北京京兆公园建有世界园,中有中国地图,题有“要有国家思想,须具世界眼光”;横批为“莫忘国耻”的对联;公园内还建有共和亭,书有“共和国之主权在民,共和国之元气在道德”。

——摘编自陈蕴茜《论清末民国旅游娱乐空间的变化》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括19世纪英国公园建设热潮形成的特点并分析英国加强城市公园建设的历史背景。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出与英国相比,民国时期公园向民众宣扬了怎样的观念并简析其意义。

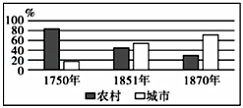

材料一 英国1750—1870年农村与城市人口变化示意图

(1)根据材料并结合所学知识,指出英国城市人口的变化及其原因。

材料二 19世纪30年代,议会改革的呼声响彻英国。在此情况下,经过激烈斗争,1832年通过了议会改革法案,包括三方面内容:第一,对议席分配作了适当调整。取消了人口不满2000人的56个“衰败选区”的议席,将之分配给新兴大工业城市和较大的郡。第二,重新规定了选民财产资格。第三,规定了选民登记程序,缩短了选举时间。这次改革使英国的选民由原来的43万扩大到65万,新增加的选民主要是工业资产阶级和城市中产阶级,打破了贵族寡头独霸议会的政治局面。

——一据程汉大《英国政治制度史》

(2)根据材料二,指出1832年议会改革的主要影响。结合所学知识,说明材料一、二所述史实之间的内在联系。

材料一 除了大量棉纺业和丝织业市镇外,明代江南还有一些专业市镇,经营不同的手工业,如盐业、榨油业、笔业、竹木山货业等。这些市镇并非行政运转的结果,而是商业及手工业集聚自然形成的。三教九流的人物聚集在一起,构成了一个很有生气的社会。在浓重的商品气中,却还不能忘了,士大夫们往往会因为市镇的交通便利、经济发达和信息灵通,选择临近的市镇居住。士大夫们在江南营造了不少园林,不但展现财力和成就,也展现他们的文化品位。

——卜宪群《中国通史》

材料二 16世纪,一个旅行者在小镇过夜的概率是在大都市过夜的概率的5倍密。在贵族尽可能地使名下地产增值,君主也想要推动城市发展的背景下,新的市镇茁壮成长起来。1580年之后的一百年内,瑞典瓦萨王朝颁布了30张新的市镇特许状,以鼓励对新土地的拓殖。与此同时,英国的都铎王朝和斯如图亚特王朝在爱尔兰也在兴建特许市镇——以引领英国的殖民事业。不是每个小镇都可以存活下来,苏格兰和挪威的自治市和特许市镇有四分之三变成了“鬼城”。

——马克·格里格拉斯等著《企鹅欧洲史1517—1949》

(1)根据材料一,结合所学,分析明朝江南市镇的特点。

(2)根据材料二,分析同时期欧洲市镇发展的特点。

(3)根据上述材料并结合所学知识,分析明朝繁荣的市镇工商业为什么没能推动社会转型。

公共卫生与国家之盛衰有莫大关系。盖国家盛衰,以人民之强盛为衡,而人民是否强健,则以公共卫生为准。

19世纪中后期,美国迎来了城市化加速发展的高潮。过快的城市化进程,使城市环境承载能力下降,居民将粪秽等生活垃圾直接倾入河中,固体废弃物的增加使街道的卫生状况急剧恶化。各种生活生产污染为病原体营造出绝佳的寄存场所,为传染病大规模暴发埋下隐患。自由放任主义影响下的政府在很长-段时间对各种城市问题持漠视态度,致使19世纪后半期美国城市陷入各种传染性疾病的困扰中,城市中滞后的卫生防疫措施导致死亡率居高不下,越来越多的民众强烈地意识到卫生防疫的重要性,各城市兴起了以公共卫生机构建设、环境治理和疫病防治为主要内容的城市公共卫生改革运动。

——据【美】洛瑞.克莱门《美国公共卫生》等

材料二 19世纪末20世纪初,上海都市发展进程加快,使都市公共卫生面临严重挑战。租界行政当局基于安全与健康的需要1898年成立了正式的公共卫生管理机构,启动了近代.上海的公共卫生事业。面对租界卫生示范的刺激,华界政府在卫生领域采取了相应的措施。各种社团组织为维护民族大义、或基于共同利益,不仅参与政府组织的卫生建设之中,而且独立开展了公共卫生宣传工作、社团举行的清洁运动、劝止吐痰运动、健康比赛等。加强了市民的疾病预防意识、健康意识、卫生意识与公共意识,促进了都市社会的凝聚和整合。政府和社会力量对公共卫生设施的共同投入,推动了上海市政的建设和都市文明的进程。

——摘编自彭善民《公共卫生与上海都市文明(1898一1949》》

材料三 新中国成立后在中国共产党和政府的领导下,经过10余年的艰苦努力,我国的城市公共卫生事业迅速发展,广大人民的健康和卫生状况有了明显的改善,曾经在旧社会给人民带来深重灾难的鼠疫、天花,黑热病、回归热、斑疹伤寒等烈性和急性传染病,在中华人民共和国成立后不长的时间内,就陆续被消灭或基本消灭。有力地保障了人民的健康安全,保障了我国经济建设的顺利进行。

——据当代中国丛书编辑委员会《当代中国的卫生事业》等

(1)依据材料一并结合所学知识,概括指出19世纪中后期美国公共卫生困境的具体表现,并简析其产生的背景。

(2)依据材料一、二并结合所学知识,以上海为例,指出中国近代公共卫生发展的特点,并简要评价。

(3)根据材料三并结合所学知识,说明建国初期公共卫生建设的意义。

材料一 中国的城市建设和相关理论在商周时期已经产生。古代城市具有“城”和“市”的两重身份,但侧重政治、军事属性。城市公共空间主要为政治统治和群体服务,同时也体现了“天人合一”的理念。市镇的广场以及其相邻建筑如牌坊,常常与当地的历史、风俗有密切联系。随着佛教的发展,“庙会”兴起并成为新的公共场所。唐宋以来,城市布局和公共空间明显发展。近代,仿西方而修建的公园、娱乐场所等逐渐成为公共空间结构的新要素。新中国的城市和公共空间建设很大程度上受制于政府偏好,历经波折,但也取得了较大发展。20世纪80年代以来,不仅突出了广场、街道等传统方面,还顾及了社会弱势群体和邻里联谊等新兴需求,而且引入了社会资本和群体参与。

材料二 15世纪以后的欧洲,城市公共空间结构打破了中世纪的封闭状态,宏伟的林荫大道和广场,早期古希腊城市规划思想中的几何学构图也重新出现,这些体现着人对社会和自然的有力控制。19世纪以来城市人口爆炸式增长,城市规模和数量急剧扩大,产生了一系列城市空间问题。为了缓解日益严重的人与环境、私人空间与公共空间等矛盾,20世纪初以来,英美等国着重从美观舒适、卫生、精神文化等方面改善城市公共空间的建设。

——摘编自周波《城市公共空间的历史演变》

(1)根据材料一,概括我国城市公共空间发展的特点和积极作用。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明近代以来欧洲国家城市公共空间建设发展的原因。

材料一 19世纪40年代初,上海开始“依港兴市”,租界中“华洋杂居”;60年代后,上海由一个古老的县城逐渐发展成港口与商业中心;19世纪下半叶形成了沪东、沪西、沪南等工业区。甲午战争后,民族资本参与上海发展,形成新的商业区。1929年,由市政府主导,建成以江湾五角场为中心的“大上海市中心区”。1949年后,上海一直是国家重要的经济中心。十一届三中全会以后,上海作为国际化大都市,世界影响力日益增强。

——摘编自张仲礼编《近代上海城市研究》等

材料二 16世纪开始,曼彻斯特从军事要塞逐渐发展成为工商业城市。1830年已有棉纺厂99家,并开通世界最早的现代化铁路。1838年,设立议会和市政府,摆脱了封建管理体制。19世纪下半期,从传统的棉纺业衍生出许多新门类,开通了通海运河,可通往世界各地。20世纪初,不断与周围工业社区及城镇连接,发展为大城市。1961~1981年,因过于拥挤,人口大量外迁,老龄化日益严重,纺织业日趋衰落。20世纪后期,城市中心被废弃的工业区包围,几个大面积的旧贫民区仍然存在。

——摘编自(英)克拉潘《现代英国经济史》等

(1)根据材料并结合所学知识,概述上海和曼彻斯特发展成为近代大都市的相同因素。

(2)根据材料并结合所学知识,说明20世纪中期以后上海相对于曼彻斯特的有利发展条件。

材料一 宋代城市功能由单一的维护封建统治的堡垒功能,日趋走向多样化,它的社会、商业贸易、文化消费等功能日益显露出来。最明显的就是城市生活由原来只为统治集团、贵族官僚服务开始面向下层,面向一般市民生活需求,史载,“今闾阎之卑,倡优之贼,男子服带犀玉,妇人涂饰,尚多僭侈,未合古制”。城市突破了居民区和商业区的区分,中世纪前期的城市管理制度“坊市制”被十分发达的“厢坊制”所取代,到了南宋中叶,不少城市又演变为“隅巷(坊)制”,坊不再是封闭的居民区,实际上是商业与居住混杂在一起的街区。南方以自然经济区域为范围,以经济发展为驱动力,推动交通、人文方面的发展,形成一个个独具风格和特色的多功能城市,走上了经济型城市的发展道路。正是这场宋代的“城市革命”,推动了封建城市规划的变革,中国城市的发展,开始了多元化的道路。

——摘编自吴刚《中国古代的城市生活》

材料二 11—12世纪,除原来罗马帝国时期的老城市外,西欧各地在城堡、主教堂、大修道院附近地区出现了许多新兴城镇。第一类城市如英国的约克和法国的奥尔良等,它们的产品主要满足地方市场的需要;意大利的佛罗伦萨等是第二类城市的典型,它们主要生产和经营某些专业产品,与国内外市场都有密切的联系;第三类城市如意大利的热那亚等,它们主要从事国际贸易。在西欧城市重新兴起和工商业迅速发展的过程中,市民阶级形成了,并从中进一步分化出手工业者、商人和银行家。商人和银行家作为市民阶级的上层,发展为早期的资产阶级。广大西欧城市开展了争取自治权利的斗争,并制定自己的法律,建立自己的武装,向封建王权和各级封建主发起挑战。一些城市中,如法国的巴黎、英国的牛津和剑桥还建立了大学,成为著名的大学城。到14—15世纪,从西欧封建社会内部发展起来的新兴城市的中等阶级,已经与封建社会制度水火不容,成为欧洲反封建王权的强大革命力量。

——摘编自侯建新《西欧城市的兴起》等

(1)根据材料一,概括宋代“城市革命”的主要表现。根据材料一并结合所学知识简析宋代“城市革命”发生的主要原因。

(2)根据材料一、二,指出西欧城市与宋代城市的不同特点。根据材料一、二并结合所学知识,归纳11世纪前后中国宋代与西欧城市发展的共同历史影响。

材料一 明清时期,佛山同时扮演了三种著名的中心城市角色:一是以批发商业和物流的发展与苏州、汉口、北京共事“天下四大聚”之美誉;二是以手工制造业的发展与汉口、景德镇、朱仙镇并称“天下四大镇”;三是以与广州的外贸功能相异的错位经济发展,成为以内贸和手工制造业为支柱的岭南中心城市,为世人谓之“广佛”点“省佛”。佛山冶铁业享誉全国产品递及海内外,有“佛山之冶遍天下”之称,其冶铁业的总体规模、产品种类、销区之广等方面,已身国内首位。

——摘编自《族谱所见明清佛山家族铸造业》

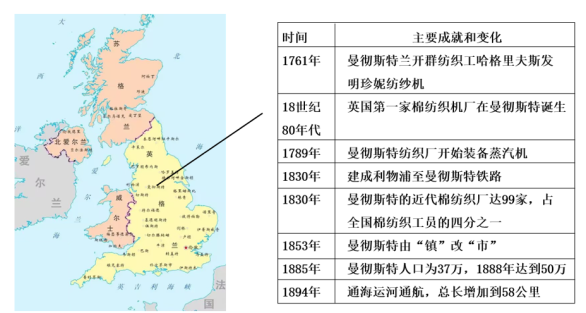

材料二 18~19世纪英国曼彻斯特城市发展历程。(见图表)

——根据钱乘旦等著《英国通史》整理

(1)根据材料一,概括明清时期佛山城市经济发展的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括18~19世纪英国曼砌斯特城市经济发展的成就。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,分析明清时期佛山与近代曼彻斯特在城市经济发展中取得成就的相似原因。

材料 第一次工业革命时期,美国工业从纺织业起步向机器制造发展,并使铁路、航运等得到了较快发展。在工业革命的推动下,工厂制盛行,城市数目与城市人口迅猛增长。美国已有四分之一的人口生活在城市里,出现了城市化进程与工业化水平同步发展。因而这一时期是美国城市化在历史上增长速度最快的年代。此外,多数城市已成为近代工业基地,从而大大加强了城市的作用和意义,并以最大的城市纽约为首,初步形成了一个城市体系,它对周围的地区形成巨大的吸引力和辐射力,从而带动了整个地区的发展和繁荣。城市体系的形成,也加速了美国城市化的进程。

——摘编自欧阳世芳《19世纪下半叶至20世纪初美国城市化的历史分析及启示》

(1)根据材料,概括第一次工业革命时期美国城市化的特点。

(2)结合所学知识,分析这一时期美国城市化的推动因素。

材料一:19世纪美国城市化发展十分迅速,人口和经济活动的大量集中给城市发展带来了严峻的环境问题。马萨诸塞州卫生局在其报告中谈到该州河流被严重污染,已经不适合作为家庭用水供应。这份报告所反映的情况,在19世纪美国的大多数城市中都是存在的,水体污染往往是疫病流行的根本原因。为了创造卫生、健康的城市环境,市政官员、专业技术工程师、改革积极分子和普通市民联合起来,为解决城市问题进行了不懈努力。1888年,普罗堆登斯组建了第一座市立的细菌学实验室。5年后,纽约市引进了巴氏消毒法。到1910年,超过1000万的美国城市居民用上了消毒过滤的水,使得纽约、费城、波士顿的死亡率至少下降

除由市政修建统一的下水道工程之外,19世纪80年代,环卫工程师们利用化学或生物的最新成果发明了污水处理方法。这些努力的结果就是城市规划成为城市发展的重要手段。1908年1月,芝加哥市议会通过了城市规划,并授权市长组织一个委员会来研究和推动这一规划。此后,城市规划逐渐得到每一个城市的重视。

除由市政修建统一的下水道工程之外,19世纪80年代,环卫工程师们利用化学或生物的最新成果发明了污水处理方法。这些努力的结果就是城市规划成为城市发展的重要手段。1908年1月,芝加哥市议会通过了城市规划,并授权市长组织一个委员会来研究和推动这一规划。此后,城市规划逐渐得到每一个城市的重视。——摘编自刘敏《19世纪美国城市环境卫生问题和对策》

材料二:中国近代城市承继古代城市而来,其基础设施建设很难适应城市人口的大量增加。欧美教士深感中国城市公共卫生问题严重。传教医生认为“对于引起疾病的神秘因素的恐惧也势必成为基督教进步的障碍”。因此,他们将传教事业与公共卫生工作联系在一起,取得突出成效领域有:预防天花的种牛痘技术的推广;眼病的防治;对鼠疫等流行病的预防宣传和治疗。租界等外国人居住集中的地区,则成为中国公共卫生事业近代化的先行地区。上海租界自成立之初,就逐步完善市政建设,建立公共卫生制度。到20世纪初年,地方自治运动兴起,上海积界有关公共卫生的管理条例都被搬至华界。辛亥革命后,大批海外留学生回国,带来了先进的卫生知识与疾病预防的新思想,1916年成立中华卫生教育会,先后在北京、杭州等15个城市开展卫生运动。从总体上说,在民国年同内多数城市都设立了专门管理公共卫生的卫生局,公共卫生事业都有所发展,但北京、南京和沿海沿江通商口岸较好,内地城市较差。现代医学的提倡者们主张大力促进公共卫生事业的发展,但他们攻击传统中医知识是不科学的和迷信的,使中西医关系紧张。

——摘编自何小莲《论中国公共卫生事业近代化之滥觞》

(1)依据材料一、二并结合所学知识概括近代美国与中国城市环境卫生事业发展的不同,并分析其原因。

(2)依据材料二并结合所学知识分析公共卫生事业的发展对近代中国社会的影响。