1909年,有一个署名“兰陵忧患生”的人写过《京华百二竹枝词》,用咏叹画出了首善之区的社会面面观。

其咏女学生曰:或坐洋车或步行,不施脂粉最文明。衣裳朴素容幽静,程度绝高女学生。

其咏报馆曰:报纸于今最有功,能教民智渐开通。眼前报馆如林立,不见《中央》有《大同》。(注:《中央》《大同》均当时报纸名称)

其咏刑场曰:当年弃市任观刑,今日行刑场筑成。新旧两般都有意,一教警众一文明。

其咏银行曰:但于国计民生便,善法何嫌仿外洋。储蓄交通均有益,巍然开设几银行。

其咏纸烟曰:贫富人人抽纸烟,每天至少几铜元。兰花潮味香无比,冷落当年万宝全。

其咏打球房曰:韩家潭里好排场,谁说高楼让外洋。请向报端看广告,北京初创打球房。

其咏前门外陕西巷饭店曰:莱罗中外酒随心,洋式高楼近百寻。门外电灯明似昼,陕西巷深醉琼林。

其咏马路曰:一平马路真如砥,信步行来趣更奢。眼底耳根两清静,从今不见破骡车。

其咏新式衣裳曰:新式衣裳夸有根,极长极窄太难论。洋人着服图灵便,几见缠躬不可蹲。

问题

(1)该竹枝词创作的时代背景如何?

(2)材料所述的竹枝词中,描述了北京哪些方面的变化?

(3)你是如何看待此时“竹枝词里的北京社会”的?

材料一 1865年上海公共租界华人职业分布表

| 职业 | 人数 | 职业 | 人数 | 职业 | 人数 | 职业 | 人数 |

| 苦力 | 544 | 鸦片馆主 | 353 | 杂货商 | 329 | 钱庄助理 | 228 |

| 百货业主 | 453 | 洋行雇员 | 344 | 船民 | 253 | 茶叶店主 | 174 |

| 裁缝 | 375 | 木匠、建筑工、承包商 | 330 | 船商、丝商、棉商 | 230 | 老鸨 | 222 |

| 小贩 | 165 | 米商 | 123 | 酒店业主 | 151 | 糖果商、面包商 | 119 |

| 佣人 | 152 | 典当商 | 119 | 理发师 | 132 | 煤商 | 95 |

——资料来源:《上海公共租界工部局年报》

材料二

1865年 英商汇丰银行上海分行开业 清廷批准江南制造总局成立

1867年 租界设立上海水龙公所,以供消防之用

1872年 英商出资创办的《申报》

1884年 英商主办《点石斋画报》创刊

1896年 上海徐园放映电影,这是电影在中国的首次放映1897年 夏瑞芳、鲍咸昌在沪创立商务印书馆 中国人自办的第一家银行——中国通商银行在上海开业 《女学报》在上海创刊,这是中国历史上第一份妇女报纸

1911年 《新申报》号外在次日报道了北京学生五四爱国示威

1925年 日商纱厂资本家枪杀中国工人顾正红

——摘自熊月之《上海——一座现代化都市的编年史》

材料三

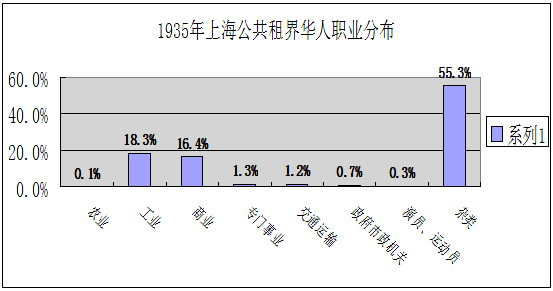

注:专门事业指工程师、科学家、律师、医生、记者、作家、会计等;杂类指传统服务行业(小商贩、洗衣、帮佣、理发等)和少量游民及帮会成员。

——摘自邹依仁《旧上海人口变迁的研究》,上表根据数据绘制

问题

(1)材料一体现了上海开埠早期,租界内华人职业分布怎样的特点?

(2)材料二中体现了上海社会哪些方面的变迁?

(3)对比材料一与材料三,华人职业分布有什么变化?原因是什么

(4)基于以上材料,谈谈你对上海社会由传统社会向现代转型的认识。

| A.工业化推动了城市化 | B.城市化推动了工业化 |

| C.布莱德福是经济中心 | D.纺织业聚居大量人口 |

1831至1841年十年间,伦敦的人口增长了13万,曼彻斯特增加了7万。1841至1846年间,巴黎人口增加了12万。1827至1847年间,维也纳增加了12.5万人。……这些城市与其他一些迅速膨胀的城市中心引发的第一个结果就是可怕的人口过度拥挤。建设的速度远远落后于人口的增长。……在许多较大的城市里,无论老城市还是新兴城市,男女工人都是临时租住房子,其家人被留在农村。最贫困的工人居住条件极为恶劣,住房里通常连照明和排水设施也没有。欧洲的几乎所有城市情况都是如此。

——(美)菲利普李拉尔夫《世界文明史》

问题:你如何看待这些城市的状况?

2013年中国(上海)自贸区的设置再次把上海推向改革的前沿,历史上的上海也曾出现过“特区”。

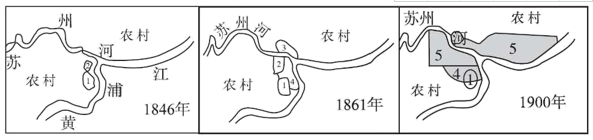

材料一 1846-1900年上海城区的演变

注:①为旧城区 ②为英租界 ③为美租界 ④为法租界 ⑤为公共租界(有英美租界发展而来)

材料二 近代上海是在东西文化交互影响下发展起来的,在西方人眼里是东方,在中国人眼里是西方。

——《上海城市特质及其魅力》

问题:

(1)依据材料一,请你叙述上海城区构成的演变过程,并概括其变化的特点。

(2)结合所学知识,你如何理解近代上海“在西方人眼里是东方,在中国人眼里是西方”?

城市的演进展现了人类从草莽未辟的蒙昧状态到繁衍扩展至全世界的历程。

材料一:根据现有考古发现,世界上第一批城市大约于公元前3500年左右出现于西南亚地区,以幼发拉底河和底格里斯河两河流域中下游最为集中。……公元前3100年左右,尼罗河流域也出现了最早城市。随后在印度河流域和中国的黄河流域,早期的城市也相继诞生。

——摘自《全球城市史》

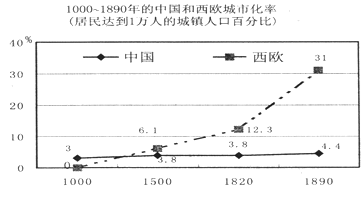

材料二:

(1)根据材料和所学,远古城市为何大都分布在大河流域?

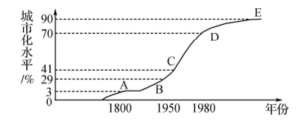

(2)从材料二来看,中国与西欧城市化趋势有何差异?

请简述1500年以后中国与西欧出现不同趋势的原因。

材料一 如果总览历史资料,无论关于空间或时间方面的,我们将发现我们所得的材料 是残缺不全的。欧洲的广阔地面上,在长久时期内,好象曾笼罩着一块漆黑的帷幕。当这幕布揭开的时候,城市已经形成。

——摘自汤普逊著《中世纪经济社会史》

材料二 在我主降生后第一千三百四十八年,意大利的城市中最美丽的城市——就是那繁华的佛罗伦萨,发生了一场可怖的瘟疫。任你怎样请医服药,这病总是没救的。也许这根本是一种不治之症。这瘟病太可怕了,健康的人只要一跟病人接触,就染上了病,那情形仿佛干柴靠近烈火那样容易燃烧起来。

——摘自薄伽丘《十日谈》

问题

(1)根据材料一,指出城市复兴的时间和原因是什么?

(2)根据材料二及所学知识,请以一位游历者身份谈谈你在佛罗伦萨的见闻。

(3)综合上述材料及所学知识,中世纪城市对揭开欧洲“漆黑的帷幕”起了怎样的作用?

| A.世界多极化趋势出现 | B.处于动荡不安时期 |

| C.第三次科技革命推动 | D.以轻工业为主的产业比重上升 |

汤谱逊说“城市运动,比任何其他中世纪运动更明显地标志着中世纪时代的消逝和近代的开端”。皮雷纳则说:“中世纪的市民阶级既是世俗的又是神秘主义的,因而他们为在将来的两个伟大思想运动中所要起的作用做好了非常充分的准备。

问题

(1)西欧中世纪的城市与庄园相比,有哪些新的特征?

(2)从城市兴起后300年间西欧社会新气象中阐释城市是“孕育现代文明的温床”。

(3)结合15、16世纪西欧的演变,概括城市运动在社会转型中的重要地位。

材料一:上海当南北航线之要点,东西洋贸易之枢纽,新学输入,风气之开,较他处先。是上海者,诚陶冶人才之文明渊薮也。

——《民立报》1911年7月3日。

材料二:中英《南京条约》规定“开放广州、厦门、福州、宁波、上海五处为通商品岸。”

——摘自《上海档案》

(1)《南京条约》的签订是源于中英的哪一场战争?战争的结果如何?

材料三:“四围马路各争开,英法花旗杂处来。怅触当年丛冢地,一时都变作楼台。”

——19世纪70年代竹枝词

(2)竹枝词所咏的是何事?其主要依据是什么?

材料四:“19世纪60年代,上海江南制造总局创办,70年代以后,轮船招商局、上海机器织布局等洋务企业的设立,1882年英国人立德尔开设的上海电光公司创立,……1908年吴淞与崇明两地使用无线电通报。”

——摘自《上海档案》

材料五:火树千株照水明,终宵如在月中行。地埋铁管通街市,真个销魂不夜城。

——《申江百咏》

(3)“火树千株”指的是什么?它的发明源于哪次工业革命?

材料六:“在19世纪末20世纪初的社会风尚转变过程中,最明显的莫过于阅报风气的形成。报纸比书籍在传播知识方面具有更大的时效性……”“同一时期,上海居民生活日趋西化,住洋楼,着洋服,吃洋菜,乘洋轿,点洋灯,‘莫不以洋为尚’,西洋话剧、电影、歌舞乃至赛马场、夜总会、舞厅等等进入城市日常生活。”

——《近代文明演变轨迹》

(4)上海人民阅报风气的形成始于哪份中文报刊的创办?其主要价值如何?

材料七:余游上海十余年矣,寓庐属在洋场,耳闻所及见闻逐髁,……此邦自互市以来,繁华景象日盛一日,停车者踵相接,入市者目几眩,骎骎乎驾粤东、汉口诸名镇而上之。来游之人,中朝则十有八省,外洋则二十有四国。”

——葛元熙《沪游杂记》自序

(5)上海近代化是一个复杂的历史现象,请概要评述上海的近代化。