材料一 古代中国的民族意识与其说是现代意义上的一种民族主义,毋宁说是中国文化固有的天下主义。19世纪后期西方列强入侵,特别是甲午战争的惨败,使得这种理念发生动摇。

中国人开始用国家共同体的观点替换了之前习以为常的观点。知识分子希望通过儒教的复兴和再造来抵御基督教文化的侵袭。基于民族主义引发的思潮,清末统治者为了重塑自身合法性推行新政。然而,新政的推行使政治时局更加动荡,首先是地方实力派要求重新分配地方议会的利益。其次在新政中占据咨议局主导地位的士绅阶层,以君主立宪的政治要求不断地向清政府施加压力。而大量的民间团体、组织和政党的陆续出现,导致政府政治权力失去了垄断。

——摘编自黄怡婷《晚清政府的民族认同危机与民族国家建构》

材料二 抗美援朝运动是中国共产党塑造国家认同的过程。在抗美援朝运动中,中国共产党适时高举爱国主义的旗帜,发动了爱国捐献“飞机大炮”、增产节约、订立爱国公约等运动,“把对家庭的忠诚转化为对国家的忠诚”。1952年,《人民日报》先后刊登了《伟大的邱少云战士》《马特洛索夫式的英雄黄继光》等文章宣传抗美援朝战争中涌现的英雄人物和事迹。中国共产党还以漫画、电影、戏曲、快板等形式广泛开展抗美援朝、保家卫国的文艺宣传活动,并建立起完善的宣传组织和制度,发动社会各层力量。这场运动增强了民众的民族意识和对新中国的认同感。

——摘编自吕迅《抗美援朝运动中的美国形象与国家建构》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国近代民族意识的内涵,并指出这种民族意识冲击清朝统治合法性的表现。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括抗美援朝运动期间中国共产党塑造国家认同的特点,并说明其意义。

材料一 中世纪的西欧形成了统一的基督教世界,民众毫无民族情感而言。文艺复兴和宗教改革把人们从宗教的束缚下解放出来,现实社会的重要性提高,世俗权力特别是王权得到加强。通过马丁·路德翻译拉丁文《圣经》等方式,作为民族凝聚力重要工具的民族语言得到普及,使得宗教共同体的地位下降,民族共同体的地位.上升。

——摘编自李宏图《论近代西欧民族主义和民族国家》

材料二 中国传统国家主义是以国家权力为核心,以皇权至上为价值基础的观念体系。至20世纪前期,倡导爱国主义(融合民主主义)维护国家统一和主权完整、国人改造中国的新国家主义产生。改革开放30年来,经济发展取得巨大成就的背后,国民心态也有了大幅度的跃升,“中国世纪”的国民意识和爱国主义不断凸显。当代中国,国家主义内涵不断丰富并被纳入法制化轨道,这与当前社会发展的实际需要具有很大契合度。

——摘编自曹长香《中国传统国家主义的发端及其对近代和现代社会的影响》等

(1)根据材料一,指出近代西方民族国家观念形成的表现。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析中国新国家主义兴起与发展的积极影响。

材料一 中世纪的西欧形成了统一的基督教世界,民众毫无民族情感而言,他们的忠诚要么是对封建领主,要么是对基督教的。文艺复兴和宗教改革把人们从宗教的束缚下解放出来,现实社会的重要性提高,世俗权力特别是王权得到加强。通过马丁·路德翻译拉丁文《圣经》等方式,作为民族凝聚力重要工具的民族语言得到普及,使得宗教共同体的地位下降,民族共同体的地位上升。

——摘编自李宏图《论近代西欧民族主义和民族国家》

(1)根据材料一,指出近代西方民族国家观念形成的表现,并结合所学知识,分析西方民族国家观念形成的时代背景。

材料二 自鸦片战争以来,“亡国灭种”的遭遇使得原有的国家认同不断被摧毁,这极大地引发了人们的思考。梁启超认为,“朝也者,一家之私产也;国也者,人民之公产也”,只有建立一个君主立宪的民族国家,并致力于开启、培养国民与此相应的国家认同感,中国方可立于世界民族国家之林。辛亥革命成功后,孙中山一再强调,各族“皆得享共和之权利,亦当尽共和之义务”。

——摘编自暨爱民《百年凝聚:近代中国民族国家的认同建构》

(2)根据材料二,指出梁启超和孙中山对民族国家的设想,并结合所学知识概括近代中国民族国家观念兴起的历史意义。

(3)综合上述材料并结合所学知识,谈谈民族国家观念在当今的时代价值。

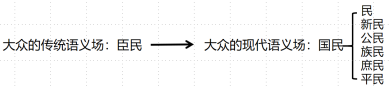

| A.“臣民”时代的知识分子完全站在君主的角度发声 |

| B.“国民”一词在中国最早出现在19世纪末20世纪初 |

| C.“国民”等新概念的出现反映了民众的革命热情高涨 |

| D.民族危机的加深推动从“臣民”到“国民”的话语流变 |