名校

1 . 李鸿章在《致朝鲜国王》中批评西方宗主国与附属国之间“终不能一律平行”,反过来说,朝贡关系则在实质上,或在一定程度上体现了国家之间的“平行”。这说明中国传统的外交思想

| A.具有一定的主权意识 |

| B.契合近代的国际关系原则 |

| C.得到各藩属国的认同 |

| D.致力于实现国家间的平等 |

您最近一年使用:0次

2019-04-17更新

|

366次组卷

|

4卷引用:【市级联考】河北省石家庄市2019届高三毕业班模拟考试(一)文科综合历史试题

名校

2 . 1876年,清政府按照传统的政治行为模式和西方外交的程序要求,制定了外交使节的出使行为规则。驻外使节是皇帝钦差,代君行权,外交非他们的本职,只是临时的任务。这一规则的制定

| A.加深了中国的半殖民化程度 | B.有力地维护了国家主权和安全 |

| C.体现出外交近代化的艰巨性 | D.表明清政府主动融入国际社会 |

您最近一年使用:0次

2021-10-29更新

|

153次组卷

|

12卷引用:河北省保定市2022届高三上学期开学摸底考试历史试题

河北省保定市2022届高三上学期开学摸底考试历史试题河北省石家庄市辛集市第一中学2021-2022学年高一上学期第四次月考历史试题湖南省2022届高三10月联考历史试题湖北省随州市广水市实验高级中学2022届高三10月月考历史试题甘肃省高台县第一中学2022届高三上学期期中历史试题天津市耀华中学2022届高三上学期第三次月考历史试题广西崇左市江州区高级中学2023届高三11月月考历史试题黑龙江省绥化市第一中学2023届高三上学期期中考试历史试题陕西省咸阳市礼泉县2023届高三12月月考历史试题(已下线)中国近代史核心考点30洋务运动-2023高考历史二轮复习核心考点精炼广东省揭阳市普宁市华侨中学2023届高三上学期期中考试历史试题山东省济宁市泗水县2024届高三上学期期中历史试题

名校

3 . 如表所示为晚清时期外交使节制度的概况(部分)。据此可知,晚清使节制度的建立( )

| 时间 | 过程 |

| 1866年 | 英国人赫德回欧洲休假,清政府派斌椿代表团随赫德同往 |

| 1867年 | 清政府正式派美国人蒲安臣充当“办理各国中外交涉事务大臣”,清政府派礼部郎中孙家谷等为“办理中外交涉事务大臣” |

| 1875年 | 清政府谕旨候补侍郎郭嵩焘出使英国,创立了中国第一个驻外使馆,到1894年,清政府向外派使的国家有12个 |

| 1876年 | 总理衙门制定了第一个《出使章程》,确定了外交官的驻使年限、权限等 |

| A.严重受制于西方列强的政治干预 | B.使清政府摆脱了天朝上国传统观念 |

| C.有利于中国观察和了解外部世界 | D.表明清政府寻求建立平等外交关系 |

您最近一年使用:0次

2022-08-26更新

|

70次组卷

|

3卷引用:河北省冀州中学2024届高三上学期第二次月考历史试题

4 . 1861年,有人以古代春秋列国的形势,清楚地比拟当时列强并立的世界,并提出加强外交的建议。此后,用中国历史知识中春秋与战国形势来解释当时国际现状者,不下十数人之多。这反映出当时

| A.西方列强加强了对中国的军事侵略 | B.中国外交近代化已初步实现 |

| C.以中国为中心的天下观受到了冲击 | D.清廷认清了中国的国际地位 |

您最近一年使用:0次

2020-11-25更新

|

243次组卷

|

5卷引用:河北省石家庄市辛集中学2020-2021学年高一下学期第一次月考历史试题

名校

5 . 20世纪六十年代,国际局势依然动荡。美、苏为了实现其称霸世界的野心,加紧了对广大中间地带国家的争夺。中国周边的安全形势较为严峻。对此中国作出国际政策的战略调整是

| A.提出求同存异方针 | B.争取广大中间地带国家 | C.坚持独立自主外交 | D.发出不结盟运动的号召 |

您最近一年使用:0次

2021-06-04更新

|

155次组卷

|

3卷引用:河北省邯郸市馆陶县佳合高级中学2023届高三下学期模拟考(十五)历史试题

名校

6 . 阅读材料,完成下列要求。

以“筷子文化”为主题,根据材料并结合所学知识,自拟论题并予以阐述。(要求:论题明确,史论结合,论证充分,逻辑清晰。)

材料 中国文化对世界影响深远,“除了语言、文学和思想之外,还在其他诸多方面有着不可磨灭的影响。……而在日常习俗的方面,‘汉化’最重要的标志就是用筷子进食。”由于唐朝文化在亚洲地区的广泛传播,筷子影响到蒙古草原、朝鲜半岛和日本、东南亚等地区,“筷子文化圈”已粗具规模。16世纪欧洲人来到亚洲时,对用筷子进食的方式也曾发出过钦佩的感叹。

从18世纪起,随着资本主义的发展,一些欧洲人“逐渐失去了对亚洲文明和文化的崇敬,特别是筷子习俗的兴趣”。在英国外交使节马戛尔尼看来,英国人的饮食习惯是优越的、更加文明的,希望中国人效仿。

20世纪,一些中国人对自己国家被蔑称为“东亚病夫”而耿耿于怀,开始批判反思这种饮食习惯。20世纪30年代,中国发生了多次结核病危机,中西医学专家都将这个疾病迅速蔓延的原因,部分地归咎于中国人不良的日常生活习惯,其中一个习惯就是合食制:“食物取自同一个碗,筷子将其送进个人的嘴。”

——摘编自(美)王晴佳《筷子:饮食与文化》

以“筷子文化”为主题,根据材料并结合所学知识,自拟论题并予以阐述。(要求:论题明确,史论结合,论证充分,逻辑清晰。)

您最近一年使用:0次

2021-04-19更新

|

148次组卷

|

3卷引用:河北省2021届届高三第二次模拟演练历史试题(选择考)

名校

7 . 19世纪上半期,东印度公司派遣“孟买海军”在中国沿海开展了长达15年的调查。其测量员哥林森在回忆录中提到,清廷军民完全没有阻止英军测量水道,甚至在军事重地吴淞口也是如此,“当我们在距离吴淞炮台400码处放下最后一个浮标时,中国人却向我们欢呼了三次。”这反映了

| A.中国与英国间爆发战争具有必然性 | B.中国半殖民地社会秩序形成 |

| C.清朝军民国家主权和安全意识淡薄 | D.闭关锁国政策受到民众抵制 |

您最近一年使用:0次

2021-09-25更新

|

132次组卷

|

8卷引用:河北省省级联测2022届高三上学期第二次联考历史试题

名校

8 . 《南京条约》签订后,英国军官利洛在日记中写道:“在欧洲,外交官们极为重视条约中的字句和语法,中国的代表们并不细加审查,一览即了,很容易看出来,他们焦虑的只是一个问题,我们赶紧离开。”中英谈判中,清政府外交代表的表现说明他们

| A.了解西方国家政策 | B.意识到了条约内容带来的危害 |

| C.缺乏近代外交意识 | D.力图避免洋人提其他过分要求 |

您最近一年使用:0次

2021-07-09更新

|

133次组卷

|

7卷引用:河北省唐山市曹妃甸区第一中学2020-2021学年高二3月月考历史试题

9 . 1874年,日军侵台,清廷毫不知晓,从而坐失良机。受此震撼,大多数朝臣认识到使臣驻外的重要性。李鸿章奏请,从熟读孔孟之书的翰林名士中选取“熟悉洋情之员”出洋,受到举荐的探花李文田却不愿出驻异邦,深避此差。一年多后,郭嵩焘在万众唾骂中,带着前途莫测的心情,出任了驻英公使。这反映出

| A.近代中国外交的历程艰难 | B.洋务派着力维护宗藩体制 |

| C.英日成为侵华的主要国家 | D.知识分子的政治立场保守 |

您最近一年使用:0次

名校

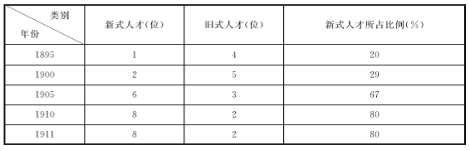

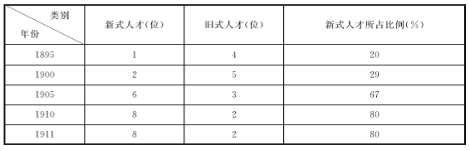

10 . 下表是清末驻外公使新旧人才变化情况。

该表表明

该表表明

| A.新式教育培养了大量外交人才 |

| B.清政府重视推行西式教育 |

| C.清政府外交的近代化程度提高 |

| D.洋务派控制了清政府外交 |

您最近一年使用:0次

2019-01-07更新

|

365次组卷

|

3卷引用:【全国百强校】河北衡水中学2019届高三第一次模拟考试历史试题