材料一 在“溥(普)天之下,莫非王土,率土之滨,莫非王臣”的古代中国,几乎从来没有受到过真正强大的文明挑战,始终相信自己是天下的中心,凡是周围的国家,中国人就相信他们文明等级比我们低,应当向我们学习、进贡、朝拜。天朝只看重藩属是否归顺,而轻视疆土划分。

历代王朝认为模糊波动的边界反而有助于鼓励蛮夷的慕化之心,清晰稳固的边界却会阻断华夏文明价值的扩张,疆域往往中心清晰而边缘模糊。“朝贡体系自汉末就得到了确认,并在此后成为中国处理对外关系的定制,一直沿用到19世纪中后期。”中国近代之前主要以列封藩邦属国的形式巩固边关。

——摘编自葛兆光《关于近世民族主义思想的一个远缘》

材料二 19世纪中叶后,清王朝面临强敌窃边的边疆危机。1865年,薛福成先后追随洋务派曾国藩、李鸿章,担任其幕僚,长期办理洋务外交,得以了解和学习西方外交理念及其运作方式,外交思想逐步近代化,在与英国进行西南边界勘定和界务谈判中,明智而务实的薛福成抛弃传统的“天下——王土”观念,代之以“寸土必争”的领土主权意识。1892年,薛福成与英国就滇缅边界划分进行了多次谈判,援引国际公约,收回了滇边部分领土和权益,他还力请朝廷选将练兵,切实加强西南边境的军事防卫。西南地区从王朝国家的“藩篱”,变成了与内地“唇亡齿寒”的边防要地。中法战争后,清王朝分别与法、英勘定滇缅、滇越、粤越以及西藏与尼泊尔、东北与日朝之间的边界线,这些较为清晰的现代民族国家间的边界线,意味着传统的属国或朝贡关系最终裂变。

——摘编自林开强《清王朝国家疆域边界意识简析》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括古代与近代中国两种疆域边界观念的不同,并说明原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明近代中国国家疆域边界意识的积极意义。

| A.对近代外交缺乏了解 | B.对列强侵略意图警惕 |

| C.突破了传统华夷观念 | D.对不平等条约的不满 |

| A.清政府抛弃了“华夷观念" | B.国人思想得到较大解放 |

| C.近代外交意识逐渐形成 | D.我国对外开放程度较高 |

| A.天朝上国观念已经消亡 | B.民族国家意识仍需加强 |

| C.缺乏国家层面外交机构 | D.中央对地方丧失控制力 |

| A.缓和民族矛盾 | B.获取经济利益 |

| C.维护国家安全 | D.加强统一管理 |

| A.旨在深化发展全方位外交布局 | B.冲破资本主义国家的外交孤立 |

| C.调整了“一边倒”的外交政策 | D.寻求与第三世界国家外交合作 |

| A.“西学东渐”的局面已出现 | B.中国医学成就已领先于朝鲜 |

| C.中医学引起了东方国家关注 | D.中朝交流利于保留医学文化 |

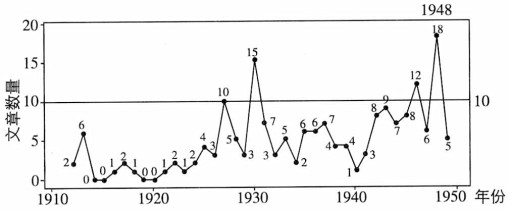

材料一 民国学者国际关系研究文章历年分布图(国际英文期刊),数据来源:民国时期国际关系研究英文文献数据库,共179篇

材料二 民国学者英文期刊文章的研究议题表(局部)

| 阶段(年份) | 关注议题 |

| 1912-1920 | 华侨问题、辛亥革命、民国政府的国际承认、留学生与辛亥革命、中美关系、门户开放政策、中国外交、袁世凯称帝与国际关系、国家平等 |

| 1921-1930 | 国际条约、民主中国与国际、货币问题与国际金融、治外法权、国际化下的中国教育、中俄关系、中日关系、中德关系、中美关系、中俄关系、中英关系、中比关系、远东局势、东北问题、蒙古问题、中东铁路、帝国主义、共产主义、国际地位平等、世界和平、国际正义、关税自主、国际贸易、国际投资、中国发展、中国复兴、中国民主、民族形成、军阀混战、国外驻军、内河航行权、租界问题、国民党对外政策、不平等条约、留学生团体、文化交流与冲突、青年问题、妇女运动、劳工运动 |

| 1941-1949 | 中美关系、中苏关系、中日关系、远东局势、国际安全、国际同盟、国际制度安排、世界民主、国家平等、战后和平、战时政府、战争动员、中国外交、中国统一、中国民主、货币问题、国际金融、世界贸易、资源竞争、农业竞争、工业竞争、国际投资、国际援助、国家实力 、意识形态冲突、边疆问题、民族问题、世界文化、宗教交流、海外移民、国际组织、国际仲裁、国际和平、战争与道德、列强特权、关税问题、东京审判、中国内战、军事问题、通货膨胀、土地问题、文化与和平、文化交流、人口与和平、教育与战争、知识分子、留学生 |

——以上材料均摘选自《民国学人的大国追求》

根据材料并结合所学知识,对“民国学人国际关系研究文章发表”进行规律性探讨。(要求:能发现和得出一些规律性认识,并做出合理的历史解释)

| A.顽固拒变的腐儒心态 |

| B.通权达变的自我安慰 |

| C.中体西用的洋务思想 |

| D.平等友好的外交理念 |

材料 清朝前期与周边国家大多建立了正式外交关系,即“宗藩”关系。鸦片战争前,清政 府一直没有设置专管外事的机构,凡有对外交涉事宜,均交由礼部和理藩院兼管,如有重大 交涉事件发生,则派钦差大臣负责办理。

1844年,清廷在广州设立五口通商大臣,由两广总督兼任,管理一切对外交涉事件。

1861年,清政府 设立总理衙门,为办洋务及外交事务而特设的中央机构。构造了近代外 交机构的雏形。

1877年,应英国要求和两国交往的需要,清政府在英国设立使馆,迈出了创建使领制度 的第一步。郭嵩焘在屈辱中就任驻英国大使,揭开了近代中国向外遣使的序幕。

1901年,依据《辛丑条约》,清政府设立 外务部。成为完全意义上名副其实的外交机 构,中国外交走向正规。民国初年,政府按照西方模式对外交机构进行了组织现代化和人事 专门化改革。外交机构近代化的使命完成。

——据《中国近代外交制度的转型》整理

(1)根据材料概括近代前期中国外交的变化。

(2)根据材料并结合所学知识,分析近代前期中国外交变化的原因。

(3)根据材料并结合所学知识,谈谈你对近代前期中国外交变化的认识。