| A.令国民党彻底失去西方援助 | B.完全清除了列强在华势力 |

| C.是对近代不平等条约的否定 | D.有效维护了新中国的主权 |

材料一会议应将这些共同愿望和要求肯定下来。这是我们中间的主要问题。我们并不要求各人放弃自己的见解,因为这是实际存在的反映。但是不应该让它妨碍我们在主要问题上达成共同的协议。我们还应在共同的基础上来互相了解和重视彼此的不同见解。我们必须做的事情是寻找某种办法使我们可以有分歧而又不成为战争中的敌人。

———整理自周恩来在某次国际会议上的演说

材料二2013年3月22日,国家主席习近平在访问俄罗斯时强调,中俄互为最主要、最重要的战略协作伙伴……面对复杂多变的国际形势和依然严峻的国际经济环境,中俄要更加紧密地加强全方位战略合作。……密切在国际和地区事务中协调配合,坚决维护两国共同的战略安全,坚决维护《联合国宪章》的宗旨和原则及国际关系基本准则,维护二战成果和战后国际秩序,维护国际公平正义,促进世界和平、稳定、繁荣。

———2013年3月中国经济网报道

(1)材料一反映的是周恩来在哪次国际会议上的演说?根据上述材料并结合所学知识,分析这次国际会议对中国的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳新中国成立后与苏联、俄罗斯的关系发生的变化,并简析变化的原因。

材料一 1784年以前,美国与中国没有直接往来。尽管美国人对中国非常陌生,但也还大致形成了对中国的初步印象,把中国看成一个文明礼仪之邦,表现出尊敬和羡慕,这一时期美国人的中国形象是积极和美好的。1784年“中国皇后号”来华后,美国人开始有机会亲眼目睹中国的“庐山真面目”,他们发现眼见的中国与耳闻的中国相去甚远,顿令第一批美国商人产生一种失望感。

材料二 “我们有像中国那样忠诚的战友,它有着取之不尽的人力资源……中国依靠其吃苦耐劳、足智多谋的人民,将十倍地报偿我们以前给它的援助。”……长期以来一直备受美国蔑视和施舍的中国迎来了最佳时光……其影响至今仍清晰可见。

材料三 伴随着朝鲜战场烽烟四起,成吉思汗的好战形象重新在美国人脑海中浮起中国被视为莫斯科的“傀儡”和忘恩负义的“侵略者”。中国在美国的形象也进入了一个新的历史时期。

——皆据王立新《试论美国人中国观的演变(18世纪1950)》

(1)阅读材料一,指出“中国皇后号”来华后,中国社会的哪些现象可能“令第一批美国商人产生一种失望感。”?

(2)材料二反映了哪一时期美国人的中国观?简要分析这一时期美国人的中国观形成的原因。

(3)阅读材料三,指出这一时期美国人的中国观,并简述其形成的历史背景。

(4)谈谈你对“美国人中国观”的认识。

根据上述材料并结合所学知识,分别提取三个历史时期有关对外交往的特点,并归纳上述对外交往局面形成的共同因素。

材料一 1919年,第一次世界大战的战胜国召开巴黎和会。中国作为战胜国,期待能收回战败国德国原先在山东攫取的特权。但英、美等国操纵的和会竟决定“日本将获有胶州租借地和中德条约所规定的全部权利”。强烈的反差激发了中华民族对公理与和平的强烈渴望。北京学生界发表宣言,指出此次会议“背公理而逞强权”。陈独秀指出:"这个会议,与世界永久和……隔得不止十万八千里。”……爱国群众运动席卷全国。

——摘编自金冲及《二十世纪中国史纲》

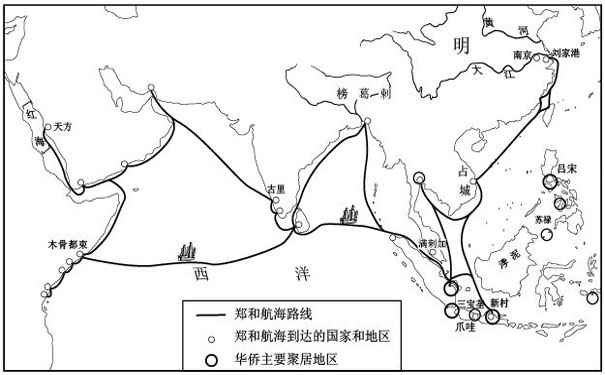

材料二 1954年,日内瓦万国宫,新中国在这里亮相,为印度支那问题的和平解决提出建设性建议;2017年,在同一地点,习近平主席发表主旨演讲,提出“共同构建人类命运共同体”,这是一种以双赢为前提、取代西方零和思维的新型国际关系理念。1955年,中国代表团在万隆发出“求同存异”的呼声,中国的和平外交进一步走向世界;60年后,习近平主席同其他国家领导人一起重温万隆精神,再次向世界发出“坚持走和平发展道路”的中国声音。

——摘编自国纪平《大变局中的中国与世界》

材料三 新中国成立70年来,尤其是21世纪以来,中国对稳定世界发展所作的贡献日益显著,中国的大国责任与担当快速增长,国际影响力日益增强。……在.当前的世界大变局中,中国致力于构建人类命运共同体,亚投行的快速扩员、“一带一路”朋友圈的扩大就是最好的证明。

——摘编自严文斌《解构百年大变局之“变”与“局”》

请回答:

(1)据材料一,中国在当时世界变局中的诉求是什么?结合所学知识,指出“强烈的反差”所引发的“爱国群众运动”,以及中国外交代表团的最终决定。

(2)据材料二,概括新中国外交一以贯之的鲜明底色是什么?并结合所学知识,运用20世纪50年代中期的相关外交史实予以说明。

(3)据材料二,指出中国在当前的世界大变局中所提出的国际关系新理念

(4)百年中国外交经历了主权被侵犯到国际影响力增强的历史演进。据材料三指出中国国际影响力增强的主要原因。

| A.西文翻译水平有所提高 | B.近代汉字的书写逐渐简化 |

| C.传统华夷观念受到冲击 | D.中西语言交流呈下降趋势 |

①派文成公主入吐蕃的统治者是武则天②文成公主入吐蕃加强了唐对吐蕃的管辖

③当时吐蕃的赞普是松赞干布④文成公主人吐蕃促进了吐蕃经济和社会的发展

| A.①② | B.③④ | C.②③④ | D.①②④ |

材料一 古代东亚国家之所以向中国朝贡,以各种不同的形式和中国发生关系,是因为各民族的国家形成比中国迟,所以有必要向中国学习其国家机构的建制及其运作。在这个时代,东亚各国与中国的交往是以此为中心展开,并因此获得各种文化的。中国的国家机构建制及其运作,规定于律令之中。因此,对于各国而言,重要的是学习律令,引入律令所规定的各项制度。

——(日)崛敏一《隋唐帝国与东亚》

材料二 唐代是中国文化史上少有的既善于继承,又能够兼收并蓄的时代。尤其是在宗教、艺术、器用乃至习俗等方面。通过西域传来的印度,中亚、西亚文明以及通过南海传来的南亚文明,对隋唐文化的影响既深且远。其实,唐代文化本身就是一种中外、胡汉混合的文化,正是多种文化的交流会聚,才形成了绚丽多彩的唐代文明。

——张广达、王小甫《天涯若比邻》

材料三 近代中西文化的交流,是在鸦片战争的地火中被迫开始的。在这一鲜明的时代背景下,中西之间的文化交流,是一种夹杂着战争掠夺和武力征服而来的不平等的两种文化之间的交流。以通商、传教、求学、遣使、游历、翻译等形式进行,凡此种种不同的交流方式,呈现出一种非和平背景下的和平。

——黄鹂程《近代中西文化交流探析》

材料四 文明的繁盛、人类的进步。离不开求同存异、开放包容,离不开文明交流、互学互鉴。历史呼唤着人类文明同放异彩,不同文明应该和谐共生、相得益彰,共同为人类发展提供精神力量。我们应读坚持世界是丰富多彩的、文明是多样的理念。让人类创造的各种文明交相辉映,编织出斑斓绚丽的图画,共同消除现实生活中的文化壁垒,共同抵制妨碍人类心灵互动的观念纰缪,共同打破阻碍人类交往的精神隔阂,让各种文明和谐共存,让人人享有文化滋养。

——2017年12月1日近平在中国共产党与世界政党高层对话会上的主旨讲话

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括唐朝中外交往的特点。(2)根据材料三并结合所学知识,概括近代中外交往的背景和特点。

(3)结合材料四并综合上述材料,简述处理好当前中外交往的基本原则。

| A.闭关政策开始解除 | B.近代外交逐渐展开 |

| C.国际地位得到提高 | D.“天朝上国”观念已根除 |

| A.外交决策呈现出下移趋势 | B.中国外交走向近代化 |

| C.战争推动了中国社会转型 | D.汉族官僚掌握了政权 |