| 你是高丽人,学他汉儿文书怎么?你这般学汉儿文书时,是你自心里学来,还是你的爷娘教你学来?是我爷娘教我学来。 |

| A.汉文化受到朝鲜青年的抵制 | B.汉文化传播在朝鲜有群众基础 |

| C.新罗王朝大力发展汉语教育 | D.汉语成为朝鲜民间的通用语言 |

| A.接受清朝中央政权直接管辖 | B.其文化为中国士大夫所认同 |

| C.对中华文化具有较强认同感 | D.坚持自身是中华文化的正统 |

材料一 下表是某中学三个历史研究性学习小组收集的材料。

| 组别 | 材料 |

| 第一组 | 647年,天竺摩揭陀国遣使来中国,“献波罗树,树类白杨”;随即,唐太宗派人到天竺,“取熬糖法”,即诏扬州上诸蔗,作法如其剂,色味愈西域远甚。 ——据《唐会要》 |

| 第二组 | 康熙……命于中州等地,给(番薯)种教艺……自此广布蕃滋,直隶、江苏、山东等省亦皆种之。 ——《清稗类钞•植物类》 |

| 第三组 | 于近世欧洲文明进步最有大功者,曰罗盘针,借以航海觅地;曰火器,借以强兵卫国;曰印书术,借以流通思想,开广民智。而此三者,皆非欧洲人所能自发明,彼实学之于阿拉伯,而阿拉伯人又学之于我中国者也。 ——梁启超《地理与文明之关系》 |

材料二 鸦片战争后“民间之买洋布洋棉者,十室而九。由是江浙之棉布,不复畅销。商人多不贩运:而因户之土布土棉,隧因之壅滞,不能出口。”

——据方显廷《中国之棉纺织业》等整理

材料三 2005年底,美国财经记者莎拉发现,自己家里的鞋、袜子、玩具、台灯等用品都产自中国,其他普通美国家庭亦大多如此。

——萨拉.邦焦尔尼《离开中国制造的一年》

(1)根据材料一,提炼三组材料的共同主题。井围绕这一主题,任选其中组材料,简要分析原因及影响。

(2)根据材料二,指出中国沿海地区的棉纺织业面临的主要困境。并结合所学知识简要分析其原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,简要分析中国产品大量进入美国家庭的主要原因。

| A.西方世界进入电气时代 | B.中国传统工艺技术精湛 |

| C.中英经济形态差异显著 | D.清朝仍以天朝上国自居 |

| A.闭关政策开始解除 | B.近代外交逐渐展开 |

| C.国际地位得到提高 | D.“天朝上国”观念已根除 |

材料一 文化符号一:青铜器鼎最初作为食物器皿,逐渐演化为重要的祭祀礼器,直到成为家国宝器。西周时期的用鼎制度规定:天子九鼎,诸侯七,卿大夫五,士三。春秋战国时期,风气大开,思想活跃,鼎的纹饰更加简练舒朗,神兽形象纷纷登场,宴饮、征战等纹饰明显增多。

——据CCTV-10《百家讲坛》

材料二 文化符号二:瓷器到了宋代,瓷器逐渐成为中国对外输出的大宗货物,宋人记载:“舶船深阔各数十丈,商人分占贮货.货多瓷器,大小相套,无小隙也。”特别是广州、明州、杭州等地设立市舶司管理对外贸易,大批瓷器从这些港口启运,源源不断地销往亚洲、非洲各地,其中尤以日本、菲律宾、马来西亚居多,销往埃及和伊朗的数量也很可观。

——摘编自万明《海上丝绸之路与中西文化交流》

材料三 文化符号三:丝绸海上丝绸之路把丝绸远销海外,古代南亚、东南亚各地人民都喜欢穿中国丝绸制成的筒裙,在中国文献中,东南亚人民“以帛缠首”的记载比比皆是。日本出现了仿制“唐绫”(中国丝绸)而发展起来的“博多织”纺织法。海上丝绸之路远远不只是向外传布丝绸,还把中国古代的发明创造,如指南针、火药、造纸术、活字印刷术、瓷器、医学、中草药等传布到世界各地。

——摘编自陈炎《海上丝绸之路与中外文化交流》

(1)材料一反映了哪些重大史实?试举一例。鼎在我国历史上有何象征意义?

(2)据材料二指出瓷器在宋代对外贸易中的地位。结合所学知识,简析宋代对外贸易繁荣的原因。

(3)据材料三,中国丝绸外传产生了什么影响?

材料一1919年1月27日,顾维钧指出:“三千六百万之山东人民,有史以来为中国民族,用中国语言,信奉中国宗教”;“胶州为中国北部之门户,亦为沿岸直达国都之最捷径路”,在国防.上具有重要地位;“以文化言之,山东为孔孟降生,中国文化发祥之圣地”;“以经济言之,人口既已稠密,竞存已属不易”,“不容他国之侵入殖民”。

——石源华《顾维钧:雄辩于巴黎和会上》,

材料二我们尊重各国人民的选择和维护他们自己的生活方式和国家制度不受外来干涉的权利,同时,我们也要求其他国家用同样的态度对待我们。只要世界各国都遵守这些原则……我们认为,在不同的社会制度下的世界各国是可以和平共处的。

——周恩来《在日内瓦会议上的发言》

请回答:

(1)据材料一,请问顾维钧在巴黎和会上提出“正义要求”的内容是什么?对此,列强的态度怎样?中国国内对其又是如何回应的?

(2)据材料二概括周恩来在日内瓦会议上发言所体现的外交思想。结合所学,指出这次会议取得了什么积极成果?在新中国外交史上有何重大意义?

(3)上述材料体现出两位外交家的共同愿望是什么?影响近现代中国两次外交活动不同结局的因素有哪些?

材料一 从《南京条约》签订开始……晚清国人也对西方的领事制度有了新接触,逐渐萌生了国际法上向国外派遣公使和领事的需求,并开始纷纷向海外各口岸派遣公使和领事,使中国的使领馆制度日趋形成。中国外交开始重视通过国际法上的谈判方式来解决清政府和他国之间的争端,谈判在这一时期对国家权益的挽回及维护国家主权方面起了相当大的作用。

——摘编自董临瑞《从(南京条约)看晚清时期国际法在中国的运用》

(1)根据材料一归纳清政府外交向近代外交转变的表现,并分析原因。

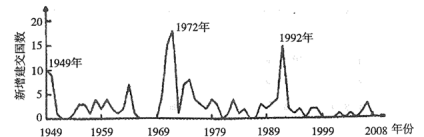

材料二 1949—2008年中国与外国建交状况曲线图

(2)从1949年、1972年和1992年三次建交的高峰中任选两次,分析促成建交高峰的国内外因素。

| A.近代外交意识对中国产生影响 | B.“中体西用”思想出现重大突破 |

| C.中国近代的外交体制已经形成 | D.封疆大吏的主权意识开始增强 |

材料一 早在罗马共和国末期(公元前1世纪)汉朝与罗马帝国就有了经济上得往来。公元2世纪以后,罗马对中国汉朝丝绸的需要量越来越大,丝绸成了罗马市场上的畅销商品。史学家马塞利阿努斯说:“以前丝绸只适用于贵族,而今已普及于社会各阶层,甚至于社会的最下层。”

——郭小红《古罗马向东方的探索与丝绸之路》

材料二 (大秦)其人质直,市无二价。谷食常贱,国用富饶。其王常欲通使于汉,而安息欲以缯彩与之交市,故遮阂不得自达。至桓帝延熹九年(166年),大秦王安敦遣使自日南(汉朝郡名)微外(塞外)献象牙、犀角、玳瑁,始乃一通焉。”

——《后汉书西域传》

材料三 1944年法国学者马勒莱发掘越南南部古海港奥克.艾奥遗址,认为其为东西海上交通的中继站。发掘出的中国物产包括西汉的规矩镜、东汉三国时期的八凤镜等,罗马特产包括152年和161~180年发行的罗马金币,这些金币以及罗马或仿罗马式金银装饰品、雕像中安敦时代的风格,表明二世纪中后期是罗马帝国与东方交往的高潮时期。

(1)汉朝与罗马帝国是当时世界上的两大强国,两国官方都有建立直接交往的愿望,根据材料一、二和所学知识分析这一愿望长期未能实现的原因,指出公元2世纪两者的交流出现的变化。

(2)根据材料并结合所学知识,概括罗马帝国与汉朝的交流产生的影响。