材料一:1962年2月,法国同阿尔及利亚签署了《埃维昂协议》,结束了阿尔及利亚战争,从而也为同中国发展关系扫清了道路。这时,美法之间控制与反控制的斗争已全面展开,美苏为阻止法国和中国等国家掌握核武器,维护它们的核垄断地位加紧勾结……

1963年10月底,戴高乐派法国参议员、前总理埃德加·富尔费带他的一封亲笔信到中国进行半官方的了解情况的“旅行”,受到中方的热情接待。周恩来总理和毛泽东主席都会见了他,并同他进行了友好的谈话,使他“深受鼓舞”。通过这些接触,双方发现它们在一些重大的国际问题上有着一致或相近的立场……1964年1月,戴高乐总统正式宣布与台湾断绝外交关系,同月27日,两国政府同时公布关于中法两国建立外交关系的联合公报,宣布法国和中国正式建立外交关系,并互派大使。

——摘编自方连庆、刘金质、王炳元主编《战后国际关系史》

材料二:法国是欧洲建设的领头羊,在当时冷战正酣的形势下发挥着特有的影响和作用。中国改革开放吸引外资和学习先进管理经验,在亚洲始于日本,在欧洲始于法国,而法国在国际舞台上的影响力则是日本远不能企及的。中法关系的发展在欧洲则起到了引领和示范作用,西欧国家相继出台对华政策。德国积极发展对华关系,最初完全是受到法国的启发。当时中美尚未建交,以法国为首的欧洲国家对华关系,在中国改革开放之初,其特殊意义和作用不言自明。

——摘编自孙海潮《中法关系与中国改革开放进程》

(1)根据材料一并结合所学,指出中法在重大国际问题上存在的“一致或相近的立场”,并简析中法建交的历史条件。(2)根据上述材料并结合所学知识分析中法两国建交对中国的影响,并谈谈中法关系的发展给我们的启示。

材料

| 时间 | 外交思想 | 主要内容 |

| 19世纪40-50年代 | 剿夷抚夷 | 将英法视为传统的夷狄,先以武力“剿夷”,不敌之后再以议和“抚夷”,以“赏赐”的形式进行的割地赔款则是抚夷的必要手段 |

| 19世纪60-70年代 | 商战抗夷 | “与各国通商宜以商战”“分洋商之利”“以商敌国”“寓兵于商” |

| 19世纪80-90年代 | 以夷制夷 | 吸收欧洲均势外交思想,利用列强之间的矛盾相互制衡,如联德制法、联英制日、联俄制日 |

| A.激化了清政府同列强的矛盾 | B.便利了中国汲取外交经验 |

| C.掀起了列强瓜分中国的狂潮 | D.预示了清廷沦为洋人朝廷 |

| A.调整外交手段应对困局 | B.内忧外患促使外交政策调整 |

| C.摒弃了传统的宗藩体制 | D.主张与英法展开对等的谈判 |

材料一 朱元璋推翻元朝的统治建立明朝政府后,积极发展同周边国家的关系,重新确立了以明朝为宗主国的地区安全合作体系。在这一体系下,都须经过明朝的认可与册封,发生王位更替时,新王也须得到明朝的册封,这也被藩属国视作其政权合法性的标志。在这种宗藩关系下,虽然名义上是君臣关系,但实际上对藩属国的内政并不干预,明朝也很少出兵,而仅仅是对篡夺王位者予以道义上的谴责,尽量争取明朝的册封和认可,这也是其寻求合法性与巩固权力所必需的。由此可见,对于这一点,即使是西方学者也有着清醒的认识,明朝与藩属国的关系,“不是一种侵略性的帝国主义”。而是“表现出传统的文化主义”。

——摘编自张献忠《略论中华文明没有侵略和称霸的基因》

材料二 美国无疑将变成一个帝国,但并不是历史上罗马帝国、中华帝国、阿拉伯帝国、蒙古帝国和俄罗斯帝国那种单纯幅员扩张所形成的帝国,也不是英法等欧洲国家那种建立在直接控制基础上的殖民帝国,要求其商品和影响力能够自由进入世界各地,同时尽可能地减少对海外领土的直接控制以便节约政治和财政成本。用一句话归纳,作为帝国则是无边界的。这种帝国发展的逻辑正是无孔不入的资本的逻辑。

不论是否有意,美国的海军扩建一开始就不是针对英国海上霸权的,甚至可以说美国从未认真考虑过和英国进行一场海上较量。一些国会议员虽然叫嚷“美国舰队应该主宰大西洋西部和太平洋东部”,美国海军在大西洋方向完全处于防御态势,其战略构想以默认英国皇家海军对大西洋的控制为前提。这一点是与德国1897年以后海军扩建最大的区别

——摘编自徐弃郁《帝国定型:美国的1890﹣1900》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出明朝宗藩关系的特点,并分析其弊端。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括指出美国崛起方式不同于传统大国的地方,并分析其影响。

(3)根据上述材料并结合所学知识,概括影响大国之路不同走向的主要因素。

| A.放弃了闭关锁国政策 | B.通过谈判解决国际争端 |

| C.具备了近代外交意识 | D.与各国的宗藩关系瓦解 |

材料 王宠惠(1881-1958),祖籍广东东莞,毕业于美国耶鲁大学,获法学博士学位,早年跟随孙中山从事革命工作,曾任中华民国首任外交总长、北洋政府国务总理以及常设国际法院法官。1937年3月,王宠惠被蒋介石任命为南京国民政府外交部部长,此时中日关系非常紧张,在此紧要关头,王宠惠执掌外交部,体现了国民政府对其外交能力的充分肯定。太平洋战争爆发后,他根据形势变化与苏联谈判签订《中苏互不侵犯条约》,沉重打击了日本孤立中国的外交图谋,促使英美改变对中国抗战的消极态度,积极争取英美援华。抗战后期,他审时度势,力争并最终确立中国四强之一的地位。王宠惠一生中先后撰写了《宪法危言》等一系列的法学作品,探讨了中国宪政设计的原则和方针,被誉为近现代中国法学的奠基者之一。

——摘编自祝曙光《王宠惠与抗战期间的中国外交》等

(1)根据材料并结合所学知识,概括王宠惠一生的主要历史贡献。

(2)根据材料并结合所学知识,分析王宠惠取得成功的主要原因。

| A.中国外交政策全面“另起炉灶” | B.世界社会主义革命已经完成 |

| C.国家利益是外交政策调整的立足点 | D.中国注重维护人类的共同利益 |

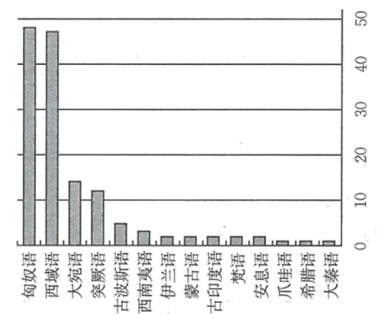

9 . 下图为汉代外来词来源分布图(单位:个)。据图可得出的结论是,汉代( )

| A.中国与欧洲已开始有直接贸易 | B.丝绸之路保持了长期繁荣 |

| C.对外交往和民族交流得到发展 | D.中外文化交流互动日益深入 |

①倭奴国奉贡朝贺,使人自称大夫,倭国之极南界也。光武赐以印绶。

②隆庆改元,福建巡抚都御史涂泽民请开海禁,准贩东西二洋。

③公姓井,字真成,衔命运邦,驰骋上国。开元廿二年正月,终于官弟。

④至桓帝延熹九年,大秦王安敦遣使自日南徼外献象牙、犀角、玳瑁,始乃一通焉。

| A.①③②④ | B.①④③② | C.④③②① | D.④①②③ |