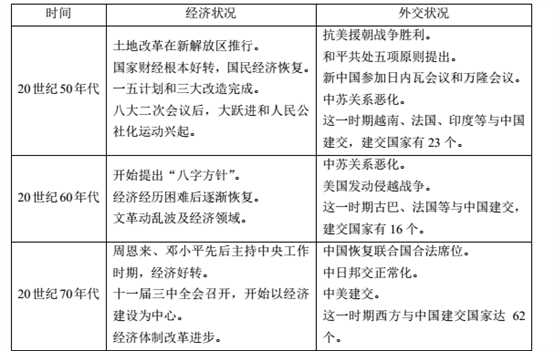

材料 下表为20世纪50-70年代新中国经济与外交发展状况简表

——摘编自王桧林《中国现代史》(下册)等

从表中提取相互关联的经济与外交信息,自拟论题,并结合所学知识予以阐述。(要求:写明论题,经济与外交关联,史论结合。)

材料一 明代的大部分时间里,中国与这些国家建立起来的“宗藩关系”是能够奏效的,从而维持了东亚世界的长期和平。但某些时候,中国也不得不使用武力帮助藩属国抵抗外敌。如明正德六年(1511年),满剌加被佛郎机(即葡萄牙)人攻陷,该国国王派使节向明朝求援……到了晚明,随着东亚世界新的地区强权兴起,它们不断挑战中国在既有的国际秩序中的主导地位,甚至直接向中国发起进攻。结果,东亚固有的国际秩序名存实亡,其主导者明朝被迫面对一个截然不同而充满危险的新局面。

——摘编自李伯重《历史复盘:“中华朝贡体系”得与失》

材料二 当中国被突如其来的西方文明冲击之时……中国外交开始了被迫的转型来适应这突如其来的变化并设法维护清朝的统治。在此后一系列交涉过程中的失利也使得统治阶级开始意识到清政府的对外交往不再是只重“天朝”虚名的礼尚往来的传统模式,而是关系到国家主权和国家兴亡的对外交涉。当统治阶级在其保护传统的心态下进行勉强效仿西方模式而试图调和矛盾的同时,侵略的创伤却促发了中国开始观察世界、学习先进的行动,激发了中国内部促进变革改变困境的力量……尽管晚清外交转型没有能够指导晚清外交奏响胜利的旋律,……推进了中国在诸领域内西学东渐的进程。

——摘编自路遥《简论中国近代外交的转型》

材料三 万隆会议是新中国外交史上的一个重要里程碑。它阐述了以和平共处五项原则为代表的中国独立自主的和平外交政策,形成了“求同存异”的万隆精神,促进了中国与亚非等新兴民族国家关系的发展……使得中国共产党领导人看到:与非社会主义国家和平共处乃至发展友好关系是可能的;建立国际和平统一战线是可行的。

——摘编自徐蓝《世界近现代史1500—2007》等

(1)根据材料一并结合所学知识,指出晚明以后中国传统的宗藩关系出现了怎样的变化,并分析原因。

(2)根据材料二,指出中国近代外交转型的特点,并结合所学知识评析其历史影响。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出万隆会议所反映出的中国外交新态势。

材料一 中国古代王朝的对外政策,服从于“以德抚远”的政治目标,希望建构一个以中国古代王朝为中心,具有共同道义和文化基础的稳定的国际体系。汉代外交“临西海而望大秦”,使节出使各国,“远人宾服”。唐代时,要求选派的对外使节,“到彼宜阐扬经典,使知大国儒教之盛”,都城长安各国使节云集。明初朝廷四处宣谕,“有贡必封”。清初,顺治曾诏谕:“南海诸国,有能倾心向化、称臣入贡者,与朝鲜一体优待。”从中国古代对外关系的成功经验来看,建构东亚世界更主要是依靠先进的制度、法律、文化和技术,使得周邻国家受到吸引而自愿输入移植。中国古代王朝对外政策的基本点是和平的文化影响,而非武力的征服和领土的扩张;是国际体系的领导者和维护者,而非统治者和掠夺者。

——摘编自韩昇《中国古代的外交实践及其基本原则》等

材料二 1842年,中英签订《南京条约》,清政府严词拒绝英国遣使进京。庚申之役后,清廷被迫允准外国公使进京常驻,但对遣使驻外无意执行。1864年,总理衙门将系统介绍国际法的译作《万国公法》分发到沿海各重要口岸。1875年,首任驻外公使郭嵩焘使英。甲午惨败,清廷被迫承认朝鲜为自主之国。庚子国变后,清廷广兴新式学堂,鼓励有志青年留学西洋,新式人才逐渐成为驻外使臣来源的主流。1901年,清廷改总理衙门为外务部,班列六部之上。1911年,外务部职能趋于简化,“大臣掌主交涉,昭布德信,保护侨人佣客,以慎邦交”。

——摘编自何新华《中国外交史(从夏至清)》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代外交的特点。

(2)根据材料一、二,指出晚清外交所面临的挑战,并结合所学知识,评述晚清政府的应对举措。

材料一:17世纪中叶,欧洲出现了以法律条约为基础的新型国家平等关系秩序。然而这一新的国家秩序在殖民主义和资本主义的驱动下,又形成了向外扩张的“世界国家秩序”。西方将暴力强权贯注到条约形式之中,用有悖于国家主权原则的条约制度,不断将更多的国家纳入新的“世界国家秩序”之中。18世纪末英国商人和政府开始谋划与中国建立条约关系;1816年带着“将公司贸易建立于安全、稳固和平等的基础上”的使命来到中国的英国代表阿美士德却连嘉庆的面都没有见到便被送回。此时英帝国开始放弃长期实行的和平协商方式,用武力与中国建立条约制度的舆论在鸦片战争爆发之前已普遍形成。

——摘编自王建朗《两岸新编中国近代史晚清卷》

材料二:英国人这样描述清政府早期对条约的态度:“中国代表们并不细加审查,一览即了。”因为条约在清政府看来,通商权利原本就符合施之(夷狄)以恩惠的羁縻之道。60年代后,英、美等国分头向清政府递交一项声明,对各省执行条约的状况表示不满,并向清政府提出警告。1864年,清政府刊印《万国公法》,对此李鸿章认为为民族挽回权益计,遵守与应用《万国公法》应成为时代之必需。1884年,总理衙门表示:“惟我中国办事,均系十分遵约,依本万国公法而行。”至20世纪初,驻俄公使明确提出效法日本,改革内政,以修改约章。

——摘编自王建朗《两岸新编中国近代史晚清卷》

(1)根据材料一,归纳西方“世界国际秩序”的主要特征,结合所学知识简析19世纪中期英国将中国纳入“世界国际秩序”的历史背景。

(2)根据材料二,指出鸦片战争后清政府对待近代条约态度的变化,结合所学知识对这一变化做出简要评价。

材料一 中国古代王朝的对外政策,服从于“以德抚远”的政治目标,希望建构一个以中国古代王朝为中心,具有共同道义和文化基础的稳定的国际体系。汉代外交“临西海而望大秦”,使节出使各国,“远人宾服”。唐代时,要求选派的对外使节,“到彼宜阐扬经典,使知大国儒教之盛”,都城长安各国使节云集。明初朝廷四处宣谕,“有贡必封”。清初,顺治曾诏谕:“南海诸国,有能倾心向化、称臣入贡者,与朝鲜一体优待。”从中国古代对外关系的成功经验来看,建构东亚世界更主要是依靠先进的制度、法律、文化和技术,使得周邻国家受到吸引而自愿输入移植。中国古代王朝对外政策的基本点是和平的文化影响,而非武力的征服和领土的扩张;是国际体系的领导者和维护者,而非统治者和掠夺者。

——摘编自韩舁《中国古代的外交实践及其基本原则》等

材料二 1842年,中英签订《南京条约》,清政府严词拒绝英国遣使进京。庚申之役后,清廷被迫允准外国公使进京常驻,但对遣使驻外无意执行。1864年,总理衙门将系统介绍国际法的译作《万国公法》分发到沿海各重要口岸。1875年,首任驻外公使郭嵩焘使英。甲午惨败,清廷被迫承认朝鲜为自主之国。庚子国变后,清廷广兴新式学堂,鼓励有志青年留学西洋,新式人才逐渐成为驻外使臣来源的主流。1901年,清廷改总理衙门为外务部,班列六部之首。1911年,外务部职能趋于简化,“大臣掌主交涉,昭布德信,保护侨人佣客,以慎邦交”。

——摘编自何新华《中国外交史(从夏至清)》

材料三 英国历史学家汤因比通过对人类古往今来诸多文明的研究比较,提出了“挑战——应战”模式来解释文明的起源与发展。他把自然界对人的刺激和人对人的刺激统称为挑战,把人对自然挑战的反应和人对人挑战的反应统称为应战。

——据汤因比《历史研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代外交的特点。

(2)根据材料一、二、三,概括指出晚清外交所面临的“挑战”与“应战”,并结合所学知识,评价晚清政府的“应战”举措。

| 时间 | 代表人物 | 对于中国形象的认知或评价 |

| BC5世纪 | 希腊史学家 | “东方文化是一切文化和一切智慧的摇篮。” |

| 4世纪 | 希腊史学家马尔塞林 | “赛里斯国疆域辽阔,沃原千里……物产也很丰富,有五谷杂粮、干鲜水果、牛羊牲畜,真是应有尽有,品繁而量众。’ |

| 1304年 | 法国传教士孟特高维诺 | “世界上没有任何国王能够以其帝国的辽阔疆域、人数众多的居民及其巨额财富而与大汗相媲美。”他服膺于中国人的宽容。 |

| 1739年 | 法国启蒙思想家伏尔泰 | 中国是“世界上最古老、最广阔、最美丽、人口最多、管理得最好的国家”。“如果说曾经有过一个国家,在那里人们的生命、名誉和财产受到法律保护,那就是中华帝国。” |

| 1793年 | 英方使华代表马戛尔尼 | “如果中国禁止英国人贸易或给他们造成重大的损失,那么英军只需几艘战舰就能摧毁其海岸舰队。” |

| 1895年 | 威廉二世 | 欧洲主要国家的统治者们不约而同地收到一幅寄送的油画,幅名叫《黄祸》的画上,代表德、俄、英等7个西方国家的女神,正拿着式器准备抵御即将来临的来自东方的进攻。在远方滚滚烟尘中,类似佛陀的恶神驾驭东方恶龙正在逼近。 |

| 1993年 | 美国芒罗 | “中国龙已经觉醒,全世界将面临威胁。” |

| 1997年 | 日本堂义宪 | “面向21世纪,中国朝着再度成为世界中心的目标迈出了一步。” |

——摘编自《世界新闻报》文章《外国人看中国2500年——西方眼中中国形象的变迁》

上表为公元前5世纪~公元20世纪外国人对于中国形象的认知和评价。从表中提取相关历史信息,自拟论题,并结合所学知识予以阐述。(要求:写明论题,中外关联,史论结合。)

材料 外交是国家实施政策的手段之一,外交的目的归根结底也是国家的目的。一个国家与世界的关系处于一种什么样的状态,从根本上说不是国际环境决定的,而是由这个国家的内部政治决定的。外交在不同国家战略中的地位及其作用提供了不同的历史经验;晚清并非弱国,晚清及近代中国的经验不是“弱国无外交”,而是外交的失败导致国家的失败;美国对待外交的经验是强国无(需)外交,有实力即可,这是强权政治的逻辑;不少小国成功的经验是,外交是国家存亡和兴替的关键、立国之本和“小而不弱”的保证;曾经发动世界大战的德国和日本的经验是,选择战争走向毁灭而放弃战争、选择和平的外交战略,则走向繁荣。

——摘编自张清敏《外交的本质与崛起大国的战略选择》

结合材料与所学知识,围绕“外交与国家发展”自行拟定一个具体的论题,并就所拟论题进行简要阐述。(要求:明确写出所拟论题,阐述须有史实依据)。

材料一 周王朝就有了“君权神授”及“普天之下,莫非王土;率土之滨,莫非王臣”的理论。依照这个理论,中国古代君王建立起以宗法制度为纽带的分封制度……从西汉至清代的各朝帝王,都没有摒弃分封诸侯、屏护中央、面南为天下共主的传统观念。由于汉民族长期保持很高的经济社会发展水平,于是不断增强了自我优越、惟我独尊意识,并产生了华夷观念,把周边民族或国家都视为落后的蛮夷。对待周边蛮夷国家,中国除要用强大实力使之“畏威”之外,更应以“德惠”使四夷倾心内服。《礼记·中庸》主张对诸侯和更远方的国家采用“怀柔”政策包括“厚往而薄来”的恩惠大度方针。按照儒家学说,中国君主与其它各国君主的关系,只能是天子与诸侯的君臣关系,外国来使均为朝贡者,故没有形成平等国家间的外交理念和外交礼仪。因此,古代中国统治者认为自己不需要外交,无需常设的外交机构,只是由礼部和理藩院分别办理海道和陆路往来的各国事务。

——摘编自《中国外交从宗藩体制向近代体制的转型》

材料二 荷兰政治思想家雨果。格劳秀斯(1583-1645) 认为,国家间的交往不应以强力作为基础,而应以各国都接受的国际法为基础,国际法的准则应该是正义和公理。1625年,格劳秀斯发表《战争与和平法》成为当时国际关系的重要法律依据,逐步为各国统治者所接受。……1648年,威斯特伐利亚和会的召开和《威斯特伐利亚和约》签订,开创了以国际会议形式结束国际争端和国际战争的先例。在欧洲确立了常驻代表机关制度。……造就了一个“具有固定领土、中央行政组织和合法使用垄断武力的主权国家”构成的国际体系。……18世纪,西方各国都建立起单独的外交机构。1708年,英国通过了《外交优惠法案》,提出了外交官执行公务时不得加以阻碍的条文。1815年维也纳会议正式通过了《关于外交人员等级的章程》,规定了大使、公使、代办三级外交代表制度。

——摘编自《西方近代外交体制形成》

材料三 中国外交,经历了从传统的“华夷秩序”体系向近代西方“条约体系”逐步转型的过程,。这一过程可大致分为四个阶段:晚清“总理各国事务衙门”的设立,是对处理日益增多的“洋务”的一种被动应对,也是对建立近代外交体制的初步探索;清末“外务部”的产生,既顺应了西方列强瓜分中国的需要。又为清王朝维持国家主权与独立形态提供了重要工具;民国北京政府外交部的成立,从形式上改变了国家外交机构,满足了中国外交近代化的形式需求你……抗日战争爆发后,特别是1941年太平洋战争的爆发,为中国最终废除不平等条约、平等参与国际事务,提供了历史机遇。中国政府积极推行“抗日外交”,全面调整外交机构,优化结构布局,……把外交作为国家战略的头等大事,积极参与国际“首脑外交”。

请回答:

(1) 根据材料一、二并结合所学知识,概括指出我国古代外交体制和欧洲近代外交体制各有什么特点。

(2) 根据材料三并结合所学知识,概括并评价近代中国外交体制发生的主要变化。

9 . 阅读下列材料,回答问题。

材料一朝鲜对清朝称臣纳贡之后,琉球、安南、暹罗、缅甸等先后成为清朝的朝贡国。基于中国中心和中外一统的传统理念,清朝亦曾将包括荷兰在内的西洋诸国视为朝贡国。清朝将三跪九叩礼作为最重要的朝贡礼仪,要求所有朝贡使臣觐见时比照中国臣子行此礼,以彰显其共主地位。清代朝贡体制主要涉及朝贡国对清廷的称臣纳贡和清廷对朝贡国的册封赏赐两方面内容。朝贡使团在华期间的活动和清朝遣使册封朝鲜、琉球、安南三国国王等都有一套固定的仪式和礼节。清廷将“厚往薄来”的传统理念用于对外交往的具体实践,主要手段就是开展朝贡贸易。其主体是各国使团在华朝贡期间所进行的贸易活动。

——摘自李云泉《再论清代朝贡体制》

材料二强权主义导致条约制度的不平等……对他们来说,国际法是保障和补充不平等条约的执行工具,中西方之间的交往基本都是以战争为前提,然后在此基础上通过条约来确立法则的实现。所以当时的国际法有着浓厚的强权主义色彩,体现出两面性,一方面是列强国家欺负弱小国家和民族的工具,为了自己的侵略目的要求弱小国家遵守国际法,另一方面如果涉及到列强国家的利益,即使违反国际法原则的行为也被认为是合法的。从《南京条约》签订开始,晚清中国也不断受到国际法的影响与冲击:译注的大量的国际法著作为晚清社会带来了新的观念……晚清国人也对西方的领事制度有了初步的接触,逐渐萌生了国际法上向国外派遣公使和领事的需求,并开始纷纷向海外各口岸派遣公使和领事,使中国的使领馆制度日趋形成。中国外交开始重视通过国际法上的谈判方式来解决清政府和他国之间的争端,谈判在这一时期对国家权益的挽回及维护国家主权方面起了相当大的作用。

——摘编自董临瑞《从〈南京条约〉看晚清时期国际法在中国的运用》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括清代朝贡制度的基本内容并加以评价。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明近代条约制度下国际法的特点,并阐述其对中国近代化进程产生的影响。

材料一 1869年明治政府向美国、荷兰等国提出了修约要求,但遭到拒绝。1880年井上馨出任外务卿后,把修约的重点放在治外法权权上,关税仅是修改现行税率。井上因过度对外妥协,遭到民权人士的反对而下台。1888年新任外相大隈重信则采取较强硬的外交策略,以美、德、俄作为修约谈判的突破口,提出在与美、俄等国签订新约的5年后,废除领事裁判权,得到美德俄国的同意。19世纪90年代,国际局势发生重大变化,英国对日政策发生根本性变化。1894年7月日本同英国签订了《通商航海条约》,废除了领事裁判权,并部分收回了关税自主权。此后,其他列强先后同日本签订了类似的条约。1910年日本向各国发出修约通知,1911年美国带头与日本签订新条约,随后有关国家也纷纷与日本签订条约,表示放弃关税协定权。至此,日本修改不平等条约的任务宣告完成。

——摘编自牛淑萍《近代日本修改不平等条约述论》等

材料二 清政府在要求修约收回权益方面也做了一些事情,但进展甚微。1917年8月,北京政府对德奥宣战,并宣布中国与德奥两国订立的所有旧条约一律废止。1919年,中国政府在巴黎和会上第一次系统地提出取消列强在华特权的要求。1925年五卅反帝运动发生后,北京政府发起“修约”运动,向各国驻华公使团提交了要求修改不平等条约的照会。1927年1月,武汉国民政府收回了汉口、九江英租界。南京国民政府成立后,发起“改订新约运动”,实现了关税自主。太平洋战争爆发后,中国正式对德、意、日宣战,同时宣布废止中德、中意、中日间所有旧条约。1943年,中国同英、美等签订了《关于取消在华治外法权及处理有关问题之条约》,之后陆续与其他在华享有各种特权的国家签订了类似的条约。至此,一百年来中国与西方国家所签订的不平等条约,皆告废止。

——王建朗《中国废除不平等条约的历史考察》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括近代中日两国在修约历程中的相似之处。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,与日本相比,中国的修约历程有何特点?分析两者不同的原因。

(3)纵观中日两国修约过程,给我们留下怎样的启示?