| A.具有先进近代外交意识 | B.积极维护主权反抗侵略 |

| C.反映当时华洋纠纷频繁 | D.主张推行保守有限外交 |

材料一 梁启超指出:“所谓联者(与外国妥协),又非平时结之,不过临时而哫(阿谀奉承)之。”认为李氏并非全然不知“以夷制夷”的不妥,皆因危若累卵的政局,“固不得不隐忍迁就于时也”。同时批评李鸿章洋务、军事及外交失败,关键在于“不识国民之原理,不通世界之大事,不知政治之本原”。

——摘编自梁启超《李鸿章传》(1901年12月)

材料二 资产阶级革命派称李鸿章外交犹如汉奸之变相。1907年,《民报》刊发大幅讽刺性政治漫画,并在画下注明“过去汉奸之变相”,李鸿章赫然在列。1918年费行简以秦桧“卖国”比拟李鸿章,称“俗论拟之为秦桧,子不敢议其过刻也”。

——摘编自《民报》、费行简《近代名人小传》等

材料三 新中国成立后的一段时间内,大陆相关著述有梁思光的《李鸿章卖国史》(1951年),胡滨的《卖国贼李鸿章》(1955年),章回主编的《李鸿章》(1962年),王天奖、李国俊的《尊孔派和卖国贼——曾国藩、李鸿章、张之洞、袁世凯》(1976年)等。

20世纪90年代以来,围绕着李鸿章“误国”“卖国”论题展开了学术理论辩驳。欧阳跃峰认为李氏“和戎”外交(与外国妥协)是在对中外大势及敌强我弱清醒认识基础上提出的,“谨守条约”并不排斥有理、有利、有节的抗争,且是权宜之计,绝非长久之策。林璧属认为,评价李氏的标准歧异导致评价结论歧异,近年李氏研究过程中渗透着情感因素,其结果导致李氏外交行为的责任难以评判,历史评价的普遍性原则没有得到尊重。

——摘编自盛海生、欧阳跃峰《百年来李鸿章外交思想研究综述》

(1)阅读材料一和材料二,简述两者对李鸿章外交的看法有何不同。这反映出社会政治领域发生了怎样的变化?

(2)阅读材料三,简述新中国成立后对李鸿章外交看法的变化,并分析发生变化的原因。

| A.具有临时性机构的性质 | B.全权处理涉外事务 |

| C.与军机处处于同等级别 | D.受内阁大学士牵制 |

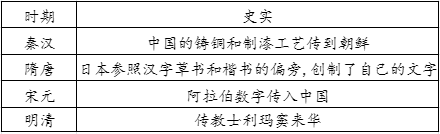

对表中信息解释合理的是

| A.古代中外之间交流具有双向性 | B.古代中外间交流以技术为主导 |

| C.海外贸易受到历代王朝的重视 | D.中国对外交流主要对象是邻国 |

材料 自世界交通以来,人类对于国家之观念,大别为三种:

一、以国不存在谓不必要者、以为人类之平福,发生于互助,互助者,人与人之关系,而家,而市,而国,而邦,皆不过一种历史上之过渡,然以经济制度之关系,而国家一物,乃为人类互相残杀之根本,是谓级端之“大同主义”。

二、承认自己国家之存在,而同时以同等之理由,承认他人国家之存在,而尊重之者。法国卓莱氏所谓“大国家主义”者也。

三、承认自己国家之存在,而同时否认他人国家之存在,以为他人国家之存在,根本上与自己国家存在不相容。此则近世所谓德国学派之“国家至高主义”者也。

——蒋百里《国防论》(1937年)

评析材料中的国家观念(任意一种或全部),得出结论。(要求:结论不能重复材料中的观念,特论有据,论证充分,表述清晰。)

| A.华夷观念影响外交行为 | B.近代中国外交开始出现制度性变化 |

| C.传统朝贡体系已经解体 | D.清政府力图摆脱不平等条约的束缚 |

材料一 传统文化认为“中国”是“天朝上国”,周围各国如“夷”,即未开化的野人,必须向中国臣服。资本主义列强刚刚闯进中国时,中国沿用了“夷”的称呼,如“英夷”“法夷”等。推而广之,凡是和外国事务有关的交涉,也统统称为“夷务”。19世纪60年代起,“天朝”与“夷”的对称变为“中国”与“西洋各国”“泰西各国”的对称,“夷务”也就演变为“洋务”。

材料二 如表反映了鸦片战争前后,清政府在对外交往中,“天朝”和“中国”词语的使用频率变化。

| 年代 | “天朝”使用频率 | “中国”使用频率 |

| 道光最初10年 | 50余次 | 不满10次 |

| 道光十六年(1836年 四月至十七年四月 | 6次 | 5次 |

| 道光十八年一月至五月 | 6次 | 14次 |

| 咸丰 | 《筹办夷务始末》前五卷约5次 | 逐渐取代天朝 |

| 光绪 | 几乎不用 |

根据材料一、二并结合所学知识,对清政府在对外交往中内外称呼词语的变化进行评述。(要求:表述成文、观点明确、论证充分、逻辑清晰)

| A.国家致力于摆脱列强控制 | B.政局变动提升了国际地位 |

| C.国人对世界认知发生变化 | D.贸易政策与格局得到调整 |

下面是1858年的一个例子。

我们的商人想要在这个广阔国家内河中往航行,要想在他们的城市做买卖和在乡村布道而又不在中国人顽固怀疑的硬壳上消磨自己,那是不可能的。现在中国整个制度是一个有着坚硬而易碎外皮的壳。……什么时候给它适当的一击,它就会完全消失。

夷人自身缺点如此严重,竟然奢谈改善我天朝子民,真是荒谬之至。如,运毒品以害人利己,此乃缺乏仁爱。派舰队和军队掠夺他国,此乃侈谈正义。……他们怎能指望改善他人?他们让富贵者当官受爵而不经过任何考试。他们不向他们国内低微穷人打开晋升之门。以此观之,外国人实劣于中国人,故不堪加以教化。

——选自罗兹·墨菲《亚洲史》,p.455

问题

(1)上述观点的形成与哪次重大历史事件的发生有关?

(2)比较上述材料,概括他们认识的差异。

(3)结合材料和所学知识,你怎样理解中国人和外国人如此看待对方?

| A.西方国家三足鼎立局面形成 | B.社会主义国家间关系变化 |

| C.欧美对华经济封锁已被打破 | D.中国外交发生了根本转变 |