材料 近代中国社会文化转型主要包括三个方面内容

一是西方近代文化以及其他地区和国家的文化开始在中国出现,并与中国传统文化碰撞、交流与融合,逐渐成了中国近代文化的一部分。

二是一些传统的部门和学科或不能适应社会现代化需要而逐渐衰落,或接受西方近代文化的影响,向现代部门和学科转化;西方的一些新部门和新学科开始传入中国,并最终得到确立和发展,从而丰富了中国近代文化的部门和学科体系。

三是诸如纲常名教、专制独裁、男尊女卑、夷夏之辨、重农抑商等一些旧的价值观念受到冲击或否定,并逐渐为民主、自由、平等、博爱、重商、进步等新的价值观念所取代。

——摘编自郑大华等《社会结构变迁与近代》

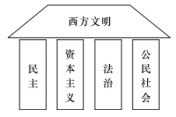

根据材料并结合中国近代史的相关知识,围绕“中国近代文化转型”,就材料的部分或整体提出自己的观点,并结合所学知识加以阐述。(要求:观点明确,史论结合,逻辑严谨,表述清晰)材料 某西方学者指出,“民主”"资本主义""法治”和“公民社会”犹如四个长条黑匣子,是构建西方文明所需的四大支柱。在这些代表政治、经济、法律、社会的黑匣子内部,有着高度复杂且互相关联的制度在发挥着作用。正是因为这些制度优势,使得公元1500年后西方社会在世界上独领风骚。然而,1900年后这些制度的衰退令人扼腕,使西方世界像明清时期的中国那样,正在走向沉沦。有人据此绘制近代以来西方文明结构图(见下图)。

——摘编自[英]尼尔·弗格森《西方的衰落》

结合图示并运用世界历史,对该学者的观点进行探讨。(说明:围绕一个观点进行肯定、否定或提出修改意见,并阐述理由。要求:观点明确,史论结合,逻辑严谨)

3 . 材料

| 名称 | 时间 | 内容 |

| 《临时政府组织大纲》 | 1911年10月 | 这是中国历史上第一个以“民意"代表名义发布的宪法往文件,也是第一个共和制的宪法性文件。无人权规定 |

| 《中华民国临时约法》 | 1912年3月 | 这是中国历史上第一部真正生效的临时性宪法,它取代了前述组织大纲 |

| 《天坛宪草》 | 1913年4月 | 草案经宪法起草委员会三读通过,贯彻了民主共和精神,为袁世凯所 不容,后成为死案 |

| 《中华民国约法})(袁记约法) | 1914年Ⅰ月 | 袁世凯提出增修临时约法7项,扩大总统权力。该的法及其后的大总统选举法使袁世凯成为独裁元首和“合法地”当上了皇帝 |

| 《灭坛宪草》 | 1916年6月 | 由于国会被解散,立宪停止 |

| 《中华民国宪法草案》 | 1919年 | 开二读会若干次,始终无法通过二读 |

| 《中华民国宪法》 | 1923年 | 于1924年10月24日被段祺瑞推翻,形式上存在了Ⅰ年零几天,实质上并未得到认真实施 |

| 1925年宪草 | 1925年 | 此草案始终未能提交立宪机构讨论 |

| 《训政纲领》 | 1928年 | 该纲领实际上是国民党强加给全国人民的宪法,这个纲领建立了国民党一党独裁、实际上是国民党党魁个人独裁的制度 |

| 《中华民国词政时期趵法》 | 193年 | 开创了中国宪法史上的"党治宪法”先例,将约法解释权授予国民党中央执行委员会 |

| 《五五宪车》 | 1936年 | 程序可谓繁复,实际决定权在国民党内。1937年又对宪草作出修改,因全面抗战爆发,立宪之荜自然中断 |

| 《中华民国宪法》 | 1946年 | 国民大会三读通过,宪法实际上并无约束力。这种表面效力也只维持了不到半年 |

| (动员战乱时期临时条投》 | 1948年4月 | 国民大会通过该条款.实际上中止了宪法的效力,公开实行独裁统治 |

——摘编自王世杰、钱瑞升《比较宪法》

从表中提取相互关联的历史信息,自拟论题,并结合所学知识予以阐述。(要求:写明论题,史论结合。)

材料一 欧洲作为一个整体在15世纪前后突然超过亚洲大国,在一定程度上是由于它们共同采用了贸易开放政策。同时,工业革命没有发生在最先富裕的葡萄牙、西班牙和荷兰,而是发生在欧洲人口规模相对较大的英国与后来的法国和德国,主要是因为这些国家除拥有较大的人口规模之外,还较好地将殖民地纳入本国的分工体系,而且拥有更好的市场条件、高效的法制传统和人力资本培育体系,使本国的要素结构更能支持大规模的民间技术创新,吸纳过剩资本和农业剩余劳动力,促使其经济结构从传统农业向近代工业转型。

——摘编自李君华、欧阳峣《欧洲大国发展道路的经验解释》

材料二 中国古代封建社会向近代社会转型有其特定含义,系指由自然经济向商品经济转化,由农业社会向工业社会转化,由古代传统政治、文化向近代政治、文化转化。中国古代封建社会自身经过近两千年的向前发展,至明代后期已经积累、孕育出新的社会因素,这些新因素在性质上不同于以往的传统封建社会而与未来的近代社会相同。它们首先出现在经济领域,然后引起阶级关系、社会生活、政治关系、思想意识、文学艺术与科学技术发生相应变化,传统古代封建社会已经发生局部结构性变换。新生的先进社会因素代表了社会的未来,显示了社会的新走向,因而,各种新因素纷纷出现的明代后期显然就成为中国早期近代化的开端。

——摘编自张显清《晚明:中国早期近代化的开端》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括近代欧洲大国实现社会转型的原因并分析其影响。(2)根据材料二并结合所学知识,指出晚明“成为中国早期近代化的开端”的依据。

(3)根据两则材料并结合所学知识,简述影响社会转型的具体要素。

材料 中国两千多年的历史中存在两个最独特最鲜明的现象:一个现象是社会结构的停滞性。自秦汉大一统帝国建立一直到清朝,社会组织方式一直保持着基本相同的形态。另一个重大现象是社会的周期性大动荡,每隔两三百年,中国社会都要发生一次社会结构毁灭性的崩溃,然后又奇迹般地重建。我们提出的中国社会超稳定系统假说,正是通过分析中国传统社会结购,揭示周期性大动乱和封建社会长期延续的内在联系。这种超稳定系统特有的组织方式,使得每个王朝鼎盛时期,都呈现出高度繁荣,但是也造成了它在演化中的动态停滞。

——摘编自《开放中的变迁:再论中国社会超稳定结构》

结合所学习的中国古代史的相关史实,对材料观点(一个或者整体)进行评析。(要求:自拟论题、观点明确、表述成文、论证充分、史实准确、表述清晰)

材料 本书改变传统中国历史以王朝循环为结构的固定模式,对中国历史尤其是被传统叙述方式所忽略的社会生活、民间社会、世俗信仰以及中外交流等方西均做了细致的描述。该书分为三个部分:第一部分,构建中国,叙述有确切文字——甲骨文以来至汉代的历史;第二部分,面向西方,叙述三国至唐代的历史;第三部分,面向北方,叙述宋至明的历史。

——摘编自【美】芮乐伟.韩森《开放的帝国:1600年前的中国历史》

选取书中某一部分,结合中国古代历史自拟一个论题并予以论证。(要求:论题明确,论证充分,史论结合,表述清晰。)

材料 甲午战败后,清政府开启了以“修明武备为第一要务”的军事改革。至1898年,清政府陆续组建了湖北护军、自强军、新建陆军和武毅军四支新式军队。这些军队“参用各国洋升教习,练兵讲求枪炮理法兼习营垒测绘”,其训练完全参照西法,初步形成了步兵、骑兵、炮兵和工程兵等多兵种部队。此外,军队的管理方式、组织制度都在向近代转变。由于财力困窘,此次改革重点集中在陆军,海军方面则处于停滞状态。

——摘编自陈长江《甲午战后至戊戌维新前清政府的改革研究》

(1)依据材料,概括甲午战后清政府军事改革的特点。

(2)依据材料并结合所学知识,简评甲午战后清政府的军事改革。

材料 在人类历史上,凡属社会形态的转变,都是巨大的社会变革即社会革命过程。这种社会变革运动,不同于改朝换代,是众多的内因和外因交互作用与奇特的凑合。内因,即新生产力孕育发展以及伴随而来的阶级斗争,是变革的必要条件;外因,则是社会大变革的充足条件。变革的外部条件,通常都是超乎社会结构之外的某些特殊力量起作用,这种外部条件之所以必要,说到底是因为单靠本身内部孕育的对抗运动很难突破,往往只能造成原结构“破坏—修复”的不定期更新的循环运动。

——摘编自罗荣渠《现代化新论——世界与中国的现代化进程》

根据材料并结合所学知识,围绕“社会变革的条件”,自行拟定一个具体的论题,并就所拟的论题进行简要论述。(要求:论题明确,史实准确,论证充分,史论结合。)

材料 现代化的波次、时空与机制

| 波次 | 时间 | 主要地区 | 影响现代化的新机制 |

| 第一波 | 1492一1699年 | 西欧 | 探索阶段 |

| 第一波半 | 1700一1789年 | 西欧、中欧 | 效仿 |

| 第二波 | 1789一1848年 | 欧洲、拉美 | 制度的空间扩散 |

| 第二波半 | 1848—1945年 | 多民族帝国、日本、前英国殖民地 | 诱导和强制 |

| 第三波 | 1945一1991年 | 拉美、东亚 | 意识形态和两极对抗 |

| 第三波半 | 1991年至今 | 全球范围 | 全球化、地区化、信息化 |

——摘编自叶成城《超越“大分流”的现代化比较研究:时空视角下的历史、方法与理论》

根据材料并结合所学世界近现代史知识,从材料中提取信息拟定论题并加以阐释。(要求:观点明确,史实正确,阐释清晰)

材料 文明是民族认同的标志,也是人类进步的标尺。文明嵌含自我与他者的比较和对话,也传递了后人对前人的批判和借鉴。作为“具有独特的历史连续性和文化传统同一性的大国”,当代中国的现代文明建构不仅与轴心时代以来文明发展规律相契合,更是在由传统中华文明与科技——工业文明的碰撞交融、民族复兴与人类解放的相通共达中所生成的一种新的文明形态。它的实然性和应然性在于这一民族叙事的新文明不是从头脑中想象出的“抽象逻辑的可能性”,而是在其展开过程中表明的“历史规律的必然性”。

——摘编自吴海江徐伟轩《新文明的中国形态》

以“新文明的中国形态”为主题,参考材料信息,结合中国史相关知识,自拟一个具体论题并予以阐述。(要求:论题明确,论持有据,论证充分,表述清晰。)