材料宋代(960-1279年)处于中国历史上重要的转型时期,造就了辉煌的物质文明与精神成就。它不仅拥有丰富卓越的文化成果、叹为观止的思想成就,更拥有充满活力的经济以及生机勃勃的都市文化。有学者认为,宋代整体社会经济引人瞩目地发展可被喻为中国历史上从传统向近代转变的首次启动。转变的可能首先来自于宋代经济的强大与活跃。两宋在历史上虽然一直被称为.积贫积弱”,但仔细考究之下,我们发现这种说法其实是个美丽的误会。

——摘编自厉文君《宋代经济开发与社会转型考略》

根据材料并结合所学知识,选取其中一个角度自拟论题,并就论题展开阐述。(要求:论题明确,论证充分,史实准确,表述清晰)

材料 2021年底,国家语言资源监测与研究中心等机构联合主办的“汉语盘点2021”活动揭晓。此次活动总关注量超过3亿人次,最终,“治”“疫”分别当选年度国内字、国际字。

——摘编自《“汉语盘点2021”年度字词揭晓》

依据材料并结合所学知识,请自定一个时空范围(一个年份或时代;任何国家、地区或某范围),用一个汉字概括其历史特征,据此拟定一个论题,并结合史实予以阐述。(要求:汉字选用恰当,史实准确,史论结合,逻辑清晰)

材料 由于生产技术和社会组织方式发生了重大变革,而使人与自然、人与人的关系及相关的文化价值体系发生了根本性变化,即为文明转型。例如一万年前,在人口和资源的压力下,人类从渔猎采集文明向游牧、农耕文明转型,标志性的技术突破是青铜器和铁器的出现。两千多年前,中国经过春秋战国五百多年的混乱,完成了第一次文明转型,即“铁制农具十小农经济十君主官僚体制十儒道法意识形态”的中国传统文明终于成型。几百年前,欧洲农耕文明的发展也面临着人口与资源的激烈矛盾。后来,西方文明出现新的转型,开始了文艺复兴,发明了蒸汽机,并因此牵动了工业革命,展开了一场人类对自然更大的征服运动。工业文明开采挖掘出地底深处的几百种矿产资源,将其转化为人类可支配使用的财富,支撑了人口新一轮的膨胀。又经过几百年的内外战争,逐步建立起了以自由企业为中心的自由民主政体。

——摘编自潘岳《可持续发展与文明转型》(来源于国家环保总局2004-01-12)

评价材料中的观点(任意一点或整体)。(要求:结论不能重复材料中的观点,持论有据,论证充分,表达清晰)

材料一 大约从1500年起,西方靠殖民掠夺奠定了其“起手优势”,又靠对劳动者的剥削压榨进行原始积累,并且通过不平等贸易强化了其在“世界体系”中的支配地位,这是西方现代化的“共性”。正如英国评论家卡洛斯·马丁内斯指出的,“西方的现代化是帝国主义的现代化”。……除了用时不一样,中国式现代化还走出了一条与西方现代化迥异的道路,中国作为一个人口规模巨大的国家,靠自身的努力和创造成功推进和拓展了现代化进程,表现出独立自主、和平发展、公平正义、可持续等基本特征。

——摘编自韩震《中国式现代化打破“现代化=西方化”迷思》

材料二

| 时间 | 相关事件 |

| 14-18世纪 | 文艺复兴、宗教改革、科学革命、启蒙运动及殖民掠夺 |

| 17-19世纪中后期 | 英法资产阶级革命、德意王朝战争、俄日资产阶级改革及殖民扩张 |

| 18世纪中期至今 | 工业革命、第二次工业革命、信息革命及殖民扩张 |

(1)根据材料一,指出中国式现代化与西方现代化的区别。

(2)根据材料二并结合所学知识,围绕西方现代化的历程展开论述。(要求:史论结合,论证充分,表述清晰。)

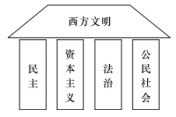

材料 某西方学者指出,“民主”"资本主义""法治”和“公民社会”犹如四个长条黑匣子,是构建西方文明所需的四大支柱。在这些代表政治、经济、法律、社会的黑匣子内部,有着高度复杂且互相关联的制度在发挥着作用。正是因为这些制度优势,使得公元1500年后西方社会在世界上独领风骚。然而,1900年后这些制度的衰退令人扼腕,使西方世界像明清时期的中国那样,正在走向沉沦。有人据此绘制近代以来西方文明结构图(见下图)。

——摘编自[英]尼尔·弗格森《西方的衰落》

结合图示并运用世界历史,对该学者的观点进行探讨。(说明:围绕一个观点进行肯定、否定或提出修改意见,并阐述理由。要求:观点明确,史论结合,逻辑严谨)

材料 一部中国近代史便是一部中国近代转型史。所谓转型就是把落后的“传统中国”,转变成进步的“现代中国”。这种转型是一转百转的。小到衣食住行,大到宇宙观、人生观、政经理论、价值标准无一不转。从总体上说来,我们近代转型运动是从鸦片战争开始的,但是政治转型则迟至五十年后的戊戌变法,企图把中国传统的君主专制转变为英国式的君主立宪。戊戌变法彻底失败了,孙中山接棒,要用暴力革命来废除帝制,改采美国式的共和政体。

——摘编自唐德刚《段祺瑞政权》

结合所学知识,就中国近代(1840——-1949年)社会转型的心个方面加以阐述。(要求:自拟标题,史论结合,论证充分,逻辑严密)

材料 15世纪以来,葡萄牙、西班牙、荷兰、英国、法国、德国、日本、苏联、美国九个国家相继成为世界强国。强国兴衰的原因是多种多样、十分复杂的,但其中仍有一些带有普遍意义的原因。

强国兴盛的主要原因包括:(一)实现民族独立和国家统一,创造政治稳定的局面;(二)发展经济,奠定国家强盛的基础;(三)坚持对外开放,防止闭关自守;(四)重视创新,不断改革;(五)发展教育,培养人才;(六)善于抓住机遇,果断决策。

强国衰落的主要原因有:(一)穷兵黩武,逞强争霸;(二)骄傲自大,故步自封;(三)丧失机遇,应对失策;(四)激烈竞争,强弱易位。

——摘编自齐世荣钱乘旦张宏毅主编《15世纪以来世界九强兴衰史》

根据材料,提取材料中至少两条信息,自拟论题,结合世界史的相关知识予以阐释。(要求:写明论题,史论结合,阐释充分,表述清晰。)

材料一 近代中国是一个武化的时代,其起点是湘军的崛起。曾国藩、左宗棠等人,已在乡文人, 一无凭借,居然能号召乡人组织湘军,与太平军周旋千里,取代八旗、绿营兵成为清军主力, 颇有前所未有的特色。清延历来注重提高地方督抚中满员的比例,但在1864年,10名总督 中,旗员只有3人,在担任过巡抚的19人中,则是清一色的汉员,湘系集团官至总督、巡抚、 尚书、侍郎、提督者有数十人之多。湘淮两系已掌握了足够的权利动员外省资源,不必仰仗 中央的授权。

——摘编自许倬云《万古江河》等

材料二 庚子前后,列强的肆意侵略,清政府的腐朽与专制,刺激着正在成长的新知识阶层。这 一时期,西方的自由、平等、天赋人权等学说广泛传播,新知识分子的近代主体意识日渐形 成。他们觉悟到20世纪是一个“弱肉强食”的时代,中国必“为各国竞争中心点”,要想改变 这种状态,须“倡起尚武之风习,养成军人之资格”,以同仇敌,汽之气推翻清政府来拯救国家 与民族。留日学生“多有舍学校而入行伍者”,改变了昔日“不与军人为伍”的心态,甚至组 织尚武社团、进行暗杀活动。

——摘编自忻平、赵泉民《论辛亥革命时期新知识阶层的尚武意识》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明晚清文人尚武的历史影响。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出晚清新知识阶层尚武精神的特点,并做简要评价。

材料 社会的物质生产力发展到一定阶段,便同它们一直在其中运动的现存生产关系或财产关系(这只是生产关系的法律用语)发生矛盾。于是这些关系便由生产力的发展形式变成生产力的桎梏。那时社会革命的时代就到来了……无论哪一个社会形态,在它所能容纳的全部生产力发挥出来以前,是决不会灭亡的;而新的更高的生产关系,在它的物质存在条件在旧社会的胎胞里成熟以前,是决不会出现的……大体说来,亚细亚的、古代的、封建的和现代资产阶级的生产方式可以看作是经济的社会形态演进的几个时代。

——摘编自马克思《政治经济学批判序言》

根据材料信息,围绕“社会发展”这一主题,自拟论题,并结合世界史相关史实进行论证。(要求:观点明确,史论结合,表述清晰,论述严密)

材料一 深入观察中国传统社会的国家整合体制,可以发现两种极端矛盾的景象,一方面是权力高度集中于中央,一切号令出自京城中的皇宫;另一方面国家行政管理实际只到县衙一级。加上幅员辽阔,鞭长莫及,发展参差不齐,中央对地方的有效监控程度,虽有强有弱,(大致与离中央的距离远近成反比),总体水平却远逊于欧洲君主国。名曰“大一统”,其实在郡县之外,长期存在羁縻州与朝贡国,西南地区的土司要到清雍正时代才开始改土归流。更突出的是,国家的政府权力系统与社区的社会生活(特别是在乡村)系统之间,保持着若即若离的状态。

——摘编自王家范《中国历史通论》

材料二 传统中国,国家政治不在基层,且也无意进抵基层。国家真正涉入基层的治理,是近代的事。本来儒家强调国家不大规模进入经济生活,国家无意把税收经济职能扩展到基层,因而政权也就不抵基层农村。而近代中国面临外部压力,为了抵御外地,先要扩张国家财力,因而就只能向近代税收国家转型,税收机构进入基层,整个国家治理体系也就进入基层。随着这一层变化,过去由民间承担的社会责任,现在逐渐转化为政府职能,比如传统的基础教育是民间自筹,而现在却成了国家行政事务,在清末新政中体现尤为明显。传统中国民间,若非重大案件,一般的民事纠纷,往往在地方由绅士处理,“止讼”是他们的职责,而近代中国,民众开始大量与政府司法机关接触,过去由地方绅士判决的诉讼,纷纷求助政府机关。

——摘编自罗志田《革命的形成:清季十年的转折》

(1)根据材料一,概括指出中国古代社会治理的特点,并分析其产生的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析近代中国基层治理发生的变化。