19世纪中叶以后,资本主义国家进一步发展,工业文明冲击着内外交困的清王朝。

请运用唯物史观并结合相关史实,论述:19世纪50~70年代,东西方世界发展的不同进程。(要求:史论结合;紧扣主题;逻辑严谨;结构完整;语言通顺。)

| A.从嫡长子继承到世袭制 | B.从宗法分封到礼崩乐坏 |

| C.从任人唯贤到任人唯亲 | D.从地方分权到中央集权 |

1859年两广总督和粤海关监督邀请洋人来广州“帮办税务”,咸丰十年,推行外籍税务司制度的新关正式成立。海关总税务司以增加上缴税款数额,博取清政府信赖。参照西方管理体制,陆续制定了较为规范的法规和办事细则,同时,改善计征关税程序,长期执行“协定税则”,实征的进出口货物税额,都在值百抽五以下,减轻了外商税负。但因革除地方陋规什费,计征漏洞较少,其上缴中央的税收总额,反较前有所增加。受清政府委托,海关还负责建设灯塔、设置航标、管理港口;资助外交使臣出访,促进中国参与博览会和世界会议组织;收集气象资料,用于天气预报;督办同文馆,培养外交人员;插手中国的内外债和外交事务。

——《潮来潮去——海关与中国现代性的全球起源》,英国剑桥大学方德万

(1)根据材料并结合所学知识,概括19世纪中期中国海关制度改革的背景及内容。

(2)根据材料并结合所学知识,简评19世纪中期中国海关制度改革。

材料 文学家和史学家都非常重视“历史时刻”这一概念,“三晚”就是中国历史上最重要的历史时刻,是研究中国思想、文化、社会、历史的最关键的历史时期。“晚周”是中国的思想源头,也是世界历史的轴心时代。“晩明”是一个文化冲突非常剧烈的时期,再没有比剃发易服更令一个有上千年文化传统的民族更难堪的了。“晩清”是从传统到现代的转折点东方和西方的撞击点和交江点,是中国历史、文化与社会的大转变时期。延续几千年的统制秩序、文化传统和固有的社会结构遇到了前所未有的挑战。

——摘编自刘梦溪《文化传统的流失与重建》

结合上述材料与所学知识,提炼其中的一个观点进行论述。(要求:明确观点持论有据论证充分:表述清所。)

| 时间 | 西方人眼中的中国形象(以下均为西方著作) |

| 13世纪—15世纪 (中世纪晚期) | 《鄂多立克东游记》《马可·波罗行纪》中描述的中国:地大物博、世俗享乐、宗教宽容、商贸繁荣、强盛。 |

| 15世纪—16世纪 (地理大发现时期) | 《中华大帝国史》《利玛窦中国札记》中描述的中国:疆域辽阔、物产丰富、人口众多、交通顺畅、城市繁荣、制度完善。 |

| 17世纪—18世纪 (启蒙运动时期) | 《中华帝国全志》《风俗论》中描述的中国:崇拜儒家文化,孔子被视为道德与智慧的化身,开明君主制,选官制度公平公正,丝绸、茶叶、瓷器等中国特产大量进入欧洲上流社会。 |

——摘编自邹雅艳《13—18世纪西方中国形象演变》

根据以上材料,任意选取一个时期,提取两个或两个以上的关键词,自拟主题,并结合中外史实进行论述。(要求:论题明确,中外关联,史论结合)

| 中国 | 西方 |

| 中国古代“家天下”它将家和国联结成一个“共同体”,“家长”是独一无二的权威主体。 | 西方最早的国家形式是古希腊各城邦,国家观念也随之出现。随着基督教的出现,神学国家观逐渐形成,认为国家是上帝的产物。 |

| 梁启超认为当务之急是速养成自己的国家观念以抵抗帝国主义的侵略。他强调只有兴民权才能强国家。 | 启蒙运动时期,洛克强调政府必须实行法治和分权。卢梭等人则用社会契约论来阐释自己的国家观念。 |

| 实现中华民族伟大复兴的中国梦,坚定不移走中国特色社会主义道路,已然融入新时代的国家意识之中。 | 全球化没有削弱民族国家的地位,国家主权的属性和功能在全球化时代得到了前所未有的增强。 |

从材料中提取两条以上信息,拟定一个论题,并就所拟论题进行简要阐述。(要求:明确写出所拟论题,阐述须有史实依据。)

材料 传统社会体制下,士人居于中国四民社会之首。科举制度停废,意味着其原有流动渠道不再畅通,从而分流到新式政治、经济、军事、教育部门。除进入政府体制内部外,还有相当多数的士人选择创办实业,或者投身新军担任官佐,再或者转向新学领域充当教职、襄办学务。

——摘编自张昭军《科举制度改废与清末十年士人阶层的分流》

从材料中提取信息,围绕“士人的分化流动”自拟一个论题,并结合中国近代史的有关知识加以阐述。(要求:明确写出论题,阐述须史论结合)材料:

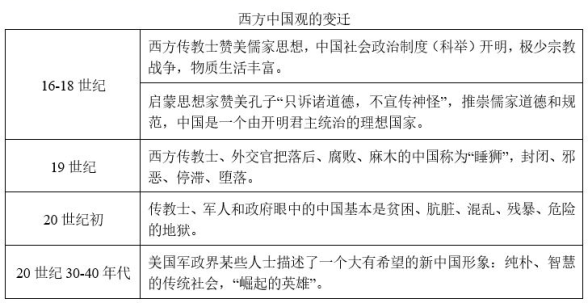

从表中提取相互关联的历史信息,自拟论题,并结合所学知识予以阐述。(要求:写明论题,中外关联,史论结合。提示:可以提取两个及以上时期的信息进行作答,也可以提取4个时期的完整信息。)

材料 日本诸岛地理位置的紧凑既促进了民族团结,又促进了新价值观和新知识在全国的传播。它也使这个国家容易遭受和认识到外国的压迫。佩里的舰队在能看得见首都江户的地方航行;几星期内,全日本便都知道了这一重大事件。相反,面积辽阔、人口稠密的中国内地诸省长期以来很难受到或不受西方的影响,反而充当传统观念和传统势力的贮藏地。此外,由于日本有向伟大的中国文化世界借用某些东西的悠久传统,因而,19世纪在同样地借用西方世界的东西时,发生的冲突较少、痛苦较小。过去,日本以“日本精神、中国知识”为口号,适应了经过挑选的中国文化的某些方面。现在,日本又以“东方道德、西方技艺”为口号,向西方借用了它所盼望的东西。因此,同中国帝国的铁板一块的特点相比,日本的政体和社会结构具有多元化的特点……地理环境、文化传统和多元化的体制诸因素,都使日本比中国更易遭受西方的入侵,且能更快地对这一入侵做出反应。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

根据材料并结合所学知识评述材料中的观点。(要求:至少从两个层面予以论证说明,观点明确,史论结合)

材料:伴随着社会结构转型问题讨论的深入,文化转型问题也日益引起了学术界的广泛关注。在某一个特定的历史时期,由于各种社会历史条件的变化以及文化的自我发展等因素,使原来文化类型的稳定性难以保持而出现了失稳状态,从而向另一种文化类型的转变。“一般来说,文化转型时期是指某一时期内,文化发展明显地产生危机和断裂,同时又进行急遽的重组与更新”。通过重组与更新,形成新的文化类型。在文化转型的一般问题上,有学者提出了四个标准:其一,原文化类型借以建立的经济政治基础是否发生了实质性的变化;其二,是否有新文化观念的产生并对旧文化类型形成冲击;其三,新文化观念是否得到了国家政权的认可和支持;其四,大众文化是否改变(大众文化观念的改变)。

——摘编自张磊《文化转型的评判标准探析》

结合材料与所学知识,围绕“社会变迁与文化转型”自行拟定一个具体的论题,并就所拟论题进行简要阐述。(要求:所拟论题观点明确,简述须有史实依据,史实准确、史论结合)