材料一1917年以后,在沈祖荣、载志赛等一批学成归来的图书馆学家的大力倡议下,以仿效欧美图书馆精神来改革和发展中国近代图书馆事业的运动,便在全国开展起来。而北洋政府把退还的度子赔款用于中国的图书馆建设,将这一运动推向了高潮。新图书馆运动直接导致了传统藏书楼向公共图书馆的巨大转变,从此,近代公共藏书的观念深入人心。新图书馆运动在促进图书馆自身发展的同时,也为繁荣近代学术文化,普及民众教育做出了独有的贡献。

——摘编自张静庐《中国近现代出版史料》

材料二 随着科学技术的飞速发展,信息技术、网络技术和计算机技术得到普及,这给图书馆的管理和发展带来了翻天覆地的变化,21世纪新图书馆运动就发生在我国图书馆从传统图书馆向现代信息技术装备的现代图书馆转变时期。进入21世纪,我国先后提出了科学发展观、建设和谐社会和学习型社会等先进观念和思想。但是,面对图书馆事业发展的诸多挑战,还需要图书馆界做出及时、准确、有力的回应。

——摘编自覃惠迪等《中国两次新图书馆运动比较分析》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括20世纪初新图书馆运动兴起的背景及影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析21世纪初新图书馆运动发生的原因。

材料 所谓社会转型,实质上是一种整体性的社会结构变迁。它有两层最基本的涵义:其一,社会转型是一种质变过程。通常要延续较长时间,是一个持续性的社会结构变动过程。作为一种社会质变,社会转型可以用革命的手段来实现,但更多体现为量变的积聚过程,因此,很大程度上是依靠不断的调整和改革来加以完成。其ニ,社会转型是一种特殊的结构性变动,与社会发展相联系。这种结构性变动不仅意味着经济结构的转换,同时也意味着其他社会结构层面的转换,是一种全面的结构性过渡转型意味着在持续的结构性变动中,从一种稳定结构状态向另一种稳定结构状态过渡,呈现出阶段性特征。在结构转型期间,由于各种结构性要素都处于变动之中,因而呈现出极大的流动性、过渡性和不稳定性。

——摘编自马歙《有关中国近代社会转型的几点思考》

根据材料,就人类社会的转型任意提炼一个观点,并结合所学知识进行简要阐述。(要求:观点明确,史论结合;持论有据,论证充分;逻辑严密,表述清晰。)

材料 同、光之际,所变在船炮器械。成成以后,所变在法律政制。民国以来,则又有“文化革命”与“社会革命”之呼号与活动。一民族政治制度之真革新,在能就其自有问题得有新处决,辟新路径。不管自身问题,强效他人创制,冒昧推行,此乃一种“假革命”,以与自己历史文化生命无关,终不可久。

——摘编自钱穆《国史大纲》

围绕材料中划线处自拟一个论题,并结合中国近现代政治史的相关史实予以阐述。(要求:论题明确,阐述须有理有据、史论结合、条理清晰。)

材料一 春秋战国时代,亦即所说的诸子百家时期,中国思想和文化经历了一次伟大的“突破”。一批.又一批思想家先后涌现并成为中国思想的象征或代表,他们纷纷立说,成一家之言,使中国历史第一次享受了思想自由和争鸣的蜜果,奠定了中国古代传统思想的基因,在秦之后的中国历史中,它或被重新点燃,或被创造性地转化。

——摘编自《从文明起源到现代化·中国历史25讲》

材料二 中国近代思潮承受国族多难的强烈刺激,为了奋起自强,不能不有见贤思齐之想,企能在学得西法之后,保种救国。这一危机感,使许多人扬弃自己传统,拥抱西方文化。于是,视保守为落伍,学西.方为现代,遂成为一时风气,而社会进化论只是这种风气的辩解而已。其后果,则是以“革命”一刃切断过去,但也确实发挥了鼓吹的功效。

——摘编自许倬云《万古江河:中国历史文化的转折与开展》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析春秋战国时代中国历史上出现第一次“思想自由和争鸣”的背景。

(2)根据材料一、二,概括中国近代社会思潮出现的变化,并结合所学知识,说明变化的趋势。

材料 甲午战败后,清政府开启了以“修明武备为第一要务”的军事改革。至1898年,清政府陆续组建了湖北护军、自强军、新建陆军和武毅军四支新式军队。这些军队“参用各国洋升教习,练兵讲求枪炮理法兼习营垒测绘”,其训练完全参照西法,初步形成了步兵、骑兵、炮兵和工程兵等多兵种部队。此外,军队的管理方式、组织制度都在向近代转变。由于财力困窘,此次改革重点集中在陆军,海军方面则处于停滞状态。

——摘编自陈长江《甲午战后至戊戌维新前清政府的改革研究》

(1)依据材料,概括甲午战后清政府军事改革的特点。

(2)依据材料并结合所学知识,简评甲午战后清政府的军事改革。

我国一些前辈学者对于宋代在中国历史上的社会文化意义有一些基本的估计,严复就说过,如果要研究人心和政治风俗的变化,那么赵宋一代的历史是特别值得注意的。陈寅恪、王国维也都在他们的著述里反复强调宋代对于中国历史的深远意义。讲到中国古今的社会之变,每一个朝代都会有变化,但是最重要的变化是在宋代。日本的佐竹靖彦先生,在他讲宋元时代史的基本问题的概要时说“社会构造的变化、文化状态的变化,在宋代都有非常明显的突出的表现”。但从社会发展角度而言,宋朝也常被称之为“积贫积弱”的王朝。宋朝“积弱”之说本自宋人,也是元明清乃至民国和改革开放以前较为一致的看法,并非因20世纪初中国受帝国主义国家欺凌才被特别提出。宋朝“积弱”也不意味着宋人不能打仗,实际上从战争的防御战角度来说,宋人反击辽西夏金元的“侵略”还是卓有成效的,但宋朝“积弱”不能简单地归咎为军事能力的强大与否,而是统治者主观运用客观实力水平较为低下的一种反映。

——摘编自邓小南《游于艺:宋代的忧患与繁荣》、李华瑞《宋朝“积弱说”再认识》

根据材料并结合所学知识,评析材料中任一个观点。(要求:持论有据,论证充分,表达清晰)

材料 “社会大变革的时代,一定是哲学社会科学大发展的时代”。与自然科学揭示一般物质世界的必然性不同,社会科学作为一种“历史性科学”和“解释性科学”,不但要揭示社会规律的必然性,还要揭示把这种必然性变成现实可能性的社会力量和实现道路。古今中外历史表明,激烈的社会大变革一定是以思想的大发展为充导,也一定是以思想的大丰收为结果的,因为深刻的社会实践需要伟大思想的引领,生动的社会实践又催生了丰富的理论成果。

——摘编自刘汉俊《伟大社会变革呼唤创新思想理论》

结合中外思想发展史的相关内容,论述材料中的观点(任意一点或整体)。(要求:观点明确,史实准确,论证充分,逻辑严密。)

材料

| 清嘉庆、道光年间 | 因大熊猫毛短、肉不可食,当地人视其为无用的怪物,称其“腹无五脏,唯一肠,两段差大,可作带系腰”。当时,四川汶川瓦中深沟中有很多大熊猫。 |

| 19世纪—20世纪30年代 | 大熊猫成为西方博物学兴起后被重新定义和“建构”的新物种,欧美国家都希望得到大熊猫,用于研究和展览的门票收入,大熊猫全球贸易兴起。外国人盗猎活动猖獗,汽车、飞机等交通工具方便了他们的运输。瓦寺的大熊猫到20世纪30年代已被猎捕殆尽。 |

| 20世纪30年代 | 南京国民政府成立中央研究院,对外国人来华采集标本进行严格管理。1939年后,转变为“禁止采捕,以资保护”,外人在华猎捕大熊猫成为非法。 |

| 1941年—1949年 | 作为国家间友好关系的象征,1941年宋美龄赠送两只大熊猫表达对“美国援华联合会”的感谢。有管控的物种交流也有利于保护大熊猫物种。 |

| 1949年—1982年 | 1957年,新中国向苏联赠送大熊猫。1972年,随着尼克松访华,熊猫兴兴和玲玲到达美国,受到当地人民的热烈欢迎。 |

| 1982年—1994年 | 为响应保护濒危动物的全球性号召,中国政府宣布从1982年开始停止赠送大熊猫出国,而采用巡展和租借方式。大熊猫成为创汇大户。 |

| 2018年 | 我国已建立67处大熊猫自然保护区,大熊猫国家公园建设工作启动,将对其栖息地进行完整系统的保护,同时启动了圈养大熊猫野化培训的放归研究。 |

——摘编自姜鸿《科学、商业与政治:走向世界的中国大熊猫(1869—1948)》等

从材料中提取两条或两条以上信息,拟定一个论题,并对所拟论题进行简要阐述。(要求:明确写出论题,阐述须有史实依据。)

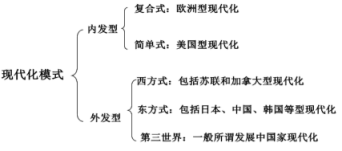

材料 现代化模式可以按现代化启动的原因和时间序列加以划分,这种分类法是在早期的“双元主义”(Daulism)基础上形成的。所谓“双元主义”就是按现代化的动力渊源,将现代化分为内发型(内源型)和外发型(外源型)两大种,前者动力渊源来自该社会本身,后者动力渊源来自外力的干扰或冲击。学者蔡明哲主编的《迈向现代化》一书中曾对此作了进一步发挥。其图式见“表6”

——摘编自许开轶、方军《现代化模式的多样性与东亚现代化》

根据材料并运用所学世界史知识,评析表中关于现代化模式的观点(任意一点或整体,亦可提出新的观点)。(要求:观点明确,持论有据,史论结合,逻辑清晰)材料 文明有两个载体:一是政治的载体即国家,二是精神的载体即意识形态。中华文明特殊之处就在于早在公元前2世纪,就形成了思想与国家的完美对接。相比之下,其他文明就没有那么顺利。比如在欧洲,思想与国家长期不能对接,这对它后来的发展造成极不利的影响。如果说在公元前3世纪至公元后3世纪,世界上有两个帝国即汉和罗马,它们分别是当时东西方的“超级大国”,那么在“蛮族入侵”后,罗马帝国解体了,西欧进入封建时代,这个时代最大的特点就是国家权力与意识形态分离。中世纪的欧洲与世界地区相比落伍了。中华帝国则一枝独秀,按照美国加州学派的估算,在18世纪之前的1000年里,中国的国内生产总值始终世界第一,东方“先进”、西方“落后”的局面长期不变。为什么东方始终“先进”、西方一直“落后”?原因很简单,那就是西欧的封建制度使社会高度碎片化,缺少凝聚力。这种情况中国此前就已经历过,秦汉统一才改变中国命运o。

——摘编自钱乘旦《多样的文明,创造世界共同的未来》

根据材料并结合古代史相关知识,围绕“文明与国家”提炼一个具体论题并予以阐释。(要求:论题明确,中外联系,史论结合,论述合理。)