材料一 秦统一六国后,在郡内设置“监”这一官职。汉初,各地方不定期派遣御史去监察。经过汉初数十年的休养生息,至武帝时则"民则人给家足,都鄙縻间满,而府库余货财。京师之钱累巨万"。汉武帝“罢黜百家,独尊儒术”,又颁布“推恩令”,还三次大规模地出击匈奴,使匈奴远遁漠北。正是在这个大背景下,“武帝元封五年,初置部刺史,掌奉诏条察州”。这样,充分调动了中央与地方两个方面的积极性,实现了监察权与行政权相分离,基本摆平了中央与地方的关系。因此完全意义上的纯监察制度是汉武帝时期的刺史六条察州制,故清顾炎武称"刺史六条为百代不易之良法"。

——摘编自史云贵《汉代刺史制度述论》

材料二 秦中央监察机关为御史府,御史大夫为副丞相,佐丞相之职,御史府附从于相府之内。汉初承用秦制,御史大夫既为副丞相,又是监察长官。汉朝中央监察机关由司直、司隶校尉和御史府组成。司直属于丞相府官员,主要负责行政系统内的监察,集行政与监察于一身。西汉后期至东汉,御史大夫转为三公之一、御史中丞不再履行相应的行政职责成为独立的最高监察长官。

——摘编自艾永明《中国古代监察体制评析》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析汉武帝实行刺史制度的背景。

(2)根据材料二、指出秦汉时期中央监察体制发生的变化,并分析这一变化的影响。

材料 西方学者相继提出了中国明清时期“有增长无发展论”,从而把“停滞论”提升到更高的理论形态。特别是美国学者黄宗智,提出了明清社会经济“过密化与内卷化理论”,认为明清社会商品经济虽有发展,但元质变,如果没有西方的入侵,中国根本无力产生近代性变化。中国明史学会会长张显清先生指出,中国历史“停滞论”的表述多种多样,但共同点都是认为中国古代社会稳定不变没有发展,自身不可能产生近代性因素。

——摘编自余同元《明清社会近代及转型障碍》

根据材料并结合所学知识,对材料的整体或部分观点进行评析。(要求:见解明确,赞成、质疑、修改等皆可,持论有据,表述清晰)

材料一 汉朝不仅农业有长足进步,手工业也令人刮目相看,纺织业尤其如此。农民家庭手工纺织业,多半生产麻布、葛布、绢帛,产品部分自给;一些城市的手工作坊,从事大规模生产,制作各种精美的丝织品。

汉朝向西域扩展是与匈奴对抗的直接后果。汉武帝时张骞两次出使西域,其目的都是为了“断匈奴右臂”。然而,张骞出使西域,更重要的意义是开辟了中西交通道路,大大促进了西域与中原的联系。

从汉武帝开始对河西作系统的经营,先是军事开拓,后是屯田开垦,把屯垦与成守合二为一。汉朝经营的地域向西至敦煌以西、葱岭一带。著名的“河西四那”中的其中三郡就是这样发展而成的。

沿着丝绸之路源源不断西去的丝绸,对于中亚诸国的首领们而言,拥有丝绸是高级地位的一种标志;对于罗马帝国而言,丝绸是一种奢侈的衣料,为了进口这些物品给罗马经济造成了相当大的负担。

——整理自樊树志《国史概要(第三版》

材料二 佛教产生于印度,经中亚传入中国。其始入华年代不详,据称在西汉哀帝时。东汉佛教已有一定的传播,当时就曾有帝王遣使至西域求佛法。魏晋南北朝时期,佛学传播渐广,后秦有僧侣西行至天竺取经,历时十余年,由海道归至东晋。此后又有不少人西行取经。佛教的发展在隋唐时期进入鼎盛时期,当时中国成为与印度并峙的世界佛学中心,一方面仍从印度输入理论,另一方面又成为东亚各国“求法”的目标。

——改编自张帆《中华古代简史(第二版)》

材料三19世纪60-90年代中国创办的主要企业一览表

| 江南机器制造总局 | 1865年创办 | 上海轮船招商局 | 1872年创办 |

| 金陵机器居 | 1865年创办 | 开平矿务局 | 1878年创办 |

| 福州船政局 | 1866年创办 | 上海机器织布局 | 1882年创办 |

| 天津机器局 | 1867年创办 | 汉阳铁厂 | 1890年创办 |

——据张岂之《中国历史十五讲(第二卷)》整理

(1)根据材料一,概括西汉时期陆上“丝绸之路”走向兴盛的原因。结合所学,简述宋元时期中国对外贸易繁盛的表现。(2)根据材料二,结合所学,写出东晋、唐朝时“西行至天竺取经”的两位名僧,并概述隋唐时期中国在佛教传播过程中所处的地位。

(3)能够运用表格等相关材料并使用相关历史术语对具体史事提出自己的解释是历史学科学业质量水平的要求。请参考这一要求,归纳材料三所反映的史事,并从背景和作用两个角度加以简要评析。

材料一 在我国传统的财政思想中,一直强调“量入为出”的财政原则,杨炎在两税法中创造性的提出:“凡百役之费,一钱之敛,先度其数而赋于人,量出以制入”。两税法将以往分别征收的租庸调、地税、户税以及其他杂税等各种税收合并起来,统一征收,这便大大简化了征收手续,减少了复杂的税种所带来的征收繁琐的问题。同时,纳税时间分为夏、秋两季,并且“定税之数皆计缗钱”,虽然当时的“田亩之税”仍以实物的形式来征收,但两税中的重要部分户税,则都是以货币来征收的。两税法使资产多者税负重,资产少者税负轻,充分体现了财政税收公平负担的原则。

——徐柏泉《两税法财政思想及其产生的争论》

材料二 “是以圣王立程,量入为出,虽遇灾难,下无困穷。理化既衰,则乃反是,量出为入,不恤所无。”可见,陆贽看到了“量出为入”的原则在实施过程中造成了人民赋税负担的日益加重。这一思想是对传统儒家财政思想中的轻敛薄赋思想的继承和发展。陆贽作为反对两税法代表人物坚决反对货币赋税,认为应当恢复租庸调制,实行实物赋税。他看到了当时钱重物轻现象造成的危害,他说:“定税之数,皆计缗钱,纳税之时,多配绫绢。往者纳绢一匹,当钱三千二三百文,今者纳绢一匹,当钱一千五六百文。”实际上,这也反映出了商品经济思想和自然经济思想的对立,两税法中的征税“以资产为宗”和货币赋税思想适应了当时商品经济的发展,是具有进步意义的思想。

——陈明光《唐宋人论杨炎倡行两税法述评》

(1)据材料一并结合所学知识,指出唐朝两税法的具体内容,并分析其蕴含的财政思想。

(2)据材料二并结合所学知识,评析陆贽对唐朝两税法改革的认识。

史料一 佛教文化(传入中国后)表现出惊人的调适性……佛教的自我调适性从入华之初就已开始。两汉时期,中国盛行神仙方术,当时来华的译经家也便风云星宿、图谶运变,莫不钻习。魏晋时期,玄学兴起,佛教学者遂以佛理附会玄学。佛教在民间的传播,主要借助于宣唱形式。佛教在改造自己宗教哲学、传教方式上的同时,也在政治理论上竭力迎合儒家伦理道德观念。

——据冯天瑜等《中华文化史》

史料二 唐代文化的发展如同由百川分流汇为汪洋大海。朝廷经常举行的儒释道三教讲论就是典型例证。唐高祖在一份诏书中宣称“三教虽异,善归一揆”,奠定了讲论的思想基础。活动由皇帝担任主持人,与会者为三省六部的高级官员,参与辩论的是三教中最有声望和学问的“通人”,辩论地点在国子监或内殿,时间多定于朝廷重大节日。讲论的目的是使其相互观摩、商量意旨,而参与各方为了攻击对方、树立本教威望,莫不广引对方经典以资辩驳,许多人开始兼明三教。唐玄宗明确提出了“会三归一”的主张,开元、天宝时期的三教讲论更多呈现出一种调和、融合的意味。唐后期,讲论发生了变化,思想交锋和学术交流不再是主要目的。

(1)根据史料一并结合所学知识,概括说明魏晋时期佛教传播呈现出调适性的原因及表现。

(2)综合上述史料并结合所学知识,对唐朝三教讲论的现象进行评析。

| A.《论丞相与军机大臣的权力制衡》 |

| B.《论玉米等高产作物对人口增长的影响》 |

| C.《试评析黄宗羲重农抑商思想》 |

| D.《改土归流政策对新疆社会进步的推动》 |

材料一 (晋武帝)令诸郡中正以六条举荐人才:一曰忠恪匪躬,二曰孝敬尽礼,三曰友于兄弟,四曰洁身劳谦,五曰信义可复,六曰学以为己。

——房玄龄等人合著《晋书·武帝纪》

材料二 唐朝考核官吏品德的标准是“四善”:德义有闻、清慎明著、公平可称、恪勤匪懈,简称德、慎、公、勤。后宋、明、清等朝基本沿用。

——摘编自萧曼著《唐朝防范腐败的考课制度》

材料三 梁启超认为“古来之豪杰有二种:其一、以己身为牺牲,以图人民之利益者;其二以人民为刍狗,以遂一己之功名者。”他讴歌为民捐躯者,把鱼肉民众的所谓豪杰斥为“民贼",主张以民利作为鉴别真假英雄的标准。

——摘编自李必胜著《梁启超人才思想评述》

(1)根据材料一、概括中国古代关于人才道德标准的具体内容,并结合所学知识分析其积极意义。(2)根据材料三,概括梁启超对人才道德水平的新要求,并结合所学知识说明其原因。

| 选项 | 材料 | 评述 |

| A | 辽宁绥中县东王岗台村发现商朝青铜器窖藏 | 说明商朝统治范围到达东北地区 |

| B | 山西襄汾陶寺遗址发现大型宫殿、祭祀台、墓葬和贵族居住区等 | 反映出中华文明多元一体的特点 |

| C | 湖北大冶铜矿遗址出土了西周至汉代的古炼铜炉、铜渣和采矿的井巷支架 | 为研究当时的采矿和冶炼技术提供一手史料 |

| D | 战国冶铁遗址不仅分布于秦、齐等七国统治区域,在边疆少数民族聚居区也有铁器出土 | 表明战国时期的农业生产已普遍使用铁器 |

| A.A | B.B | C.C | D.D |

| A.商鞅变法 | B.孝文帝改革 | C.庆历新政 | D.王安石变法 |

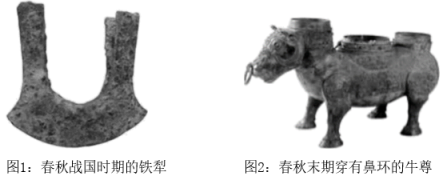

材料一 春秋战国时期的农业发展

材料二 根据《汉书》记载:周朝分封的诸侯国大约有“千八百国”。到春秋时期,还剩140多个诸侯国;到战国初期,就只剩下十几个诸侯国了。

材料三 春秋战国时期,社会急剧变化,许多问题亟待解决,各学派纷纷著书立说、发表意见,并互相辩论,形成了“百家争鸣”的繁荣局面。

——摘编自《中国历史》

(1)根据材料一,说明当时我国农业生产领域出现了什么新现象?这一现象对周王朝的统治产生了怎样的影响?(2)材料二中诸侯国数量不断减少的直接原因是什么?请用“一分为二”的唯物史观简要评述这一变化。

(3)材料三这些学派“互相辩论”的目的是什么?并说明其历史意义?