材料一 明末清初时期,大量的西方耶稣会教士来中国传教,他们与中国的一些知识分子合作,将西方的宗教和自然科学典籍翻译成中文,并将中国一些优秀的作品介绍到国外,在当时形成了“西学东渐”和“东学西渐”双向的文化交流之风。明末清初的科技翻译中引入的西方自然科学著作指导了中国自然科学的发展,西方传教士严谨的学术精神为中国学术的发展做出了良好的典范。然而,这一时期的翻译活动却因缺少社会动力而未能得到应有的发展。

材料二 晚清时期社会背景的特殊性使翻译的社会性功能得以凸显。由于特定的社会需求,科技书籍的翻译活动在晚清时期得到了迅速的发展,为此,清政府专门建立了一批翻译出版机构,改变了以往只有西方教会翻译出版西学图书的局面。随着维新运动的深入开展,晚清翻译活动开始承担起启蒙国人思想的重任,翻译的内容也由单纯的科技翻译扩展到社会科学翻译和文学翻译,政治小说的社会功能被推到了思想启蒙的前沿。维新派创立的《清议报》和《新民丛报》相继刊载了《卢梭学案》等文章,留日学生也通过创办刊物翻译宣传革命主张,使得资产阶级的革命思想深入人心,为推动社会改革和进步提供了必要的理论支持和思想依据。

——以上材料均摘自王军平《晚清翻译社会功能实现的渐进过程探析》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,比较两次翻译活动的不同。(2)季羡林先生曾说:“中华文化之所以能永葆青春,翻译之为用大矣哉。”请你任选一个中国翻译出现的高潮时期,结合史实,谈一谈你对这一观点的理解。

材料一:1405年至1433年间,明朝政府发起了七次大规模的海上探察系列活动,领导这些探察的是宦官郑和,郑和的每一次航行都带着一支令人敬畏的船队,辅以庞大的武装军队,可以镇压探险队所到达的任何港口出现的抵抗。在前三次的航海中,郑和率领他的船队到达了东南亚、印度和锡兰。第四次航行到达波斯湾和阿拉伯半岛,最南到达现在肯尼亚的马林迪。在整个旅行过程中,郑和随意把中国丝绸、瓷器和其他商品作为礼物散发出去。在返航时,他从东道主那里得到大量的、非同寻常的礼品,包括非洲的斑马和长颈鹿。郑和及其同伴尊重他们所遇到的当地神灵和风俗习惯。郑和通常通过外交手段来实现他的目标。……七次探察在印度洋盆地确立了中国人的地位和声誉。在他第四次返航时,郑和带来了30个国家的使节,他们来到中国,对明朝宫廷表示了敬意。

——摘编自【美】杰里·本特利,赫伯特·齐格勒《新全球史》

材料二:2013年9月,习近平主席在哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学提出了“五通”,即政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通。10年来,共建“一带一路”以基础设施的“硬联通”为重要方向,呈现出陆、海、天、网全面推进的态势。2013~2022年,中国与共建国家进出口总额累计19.1万亿美元,年均增长6.4%。自2015年成立以来,亚投行已从57个创始成员发展到来自六大洲的106个成员,成为成员数量仅次于世界银行的全球第二大国际多边开发机构。中国与共建国家在教育合作、文旅交流、媒体智库、民间交往等领域开展广泛地合作,与共建国家议会、政党、民间组织往来不断加强,拉近了共建国家人民的距离,促进民心相通水乳交融,在经济合作的同时实现了文明交流互鉴。

——摘编自蔡彤娟《“一带一路”十年成就与展望》

(1)根据材料一,概括郑和下西洋的特点。(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出相较于郑和下西洋,“一带一路”呈现出的新变化,并说明其影响。

(3)综合以上材料,谈谈这些区域交往带给我们的启示。

材料一 战国后期,荀子继承了孔孟的幸福论,并进一步对幸福与物质、礼欲的关系进行深入探讨,尤其注重幸福的内涵,包括:“成仁之道”的德性幸福;“以义制利”的道义幸福;“以礼节欲”的理性幸福。他指出人要实现真正的幸福:首先,要“化性起伪”,使人性在不断的自我更新中体会到幸福;其次,要“积善成德”,通过善德的不断积累促进幸福的不断增进;再次,要“学至乎礼”,通过“礼”规范人的德行进而保障个体幸福的实现:最后,提倡“国昌民福”,即人的个体幸福体验与个体赖以生存的群体有着紧密的关系。荀子的幸福观为当前我国构建幸福社会提供了重要的思想资源。

——摘编自袁晓娟《荀子的幸福观及其现代启示》

材料二 幸福是古希腊伦理思想的重要范畴,亚里士多德(公元前384~前322)对幸福问题论述是最深刻、最系统的。亚里士多德认为,幸福是某种完善的东西,个人的善固然重要,“城邦的善却是所要获得和保持的更重要、更完满的善”。处于战乱中的国家的国民是很少能够获得安宁幸福,因此,个人是脱离不了所在时代和社会而自谋福气。既然,个人的幸福与城邦息息相关,那么,城邦就有义务建设好城邦并让民众过上幸福生活。城邦建设中法律至关重要,如果一个人不是在健全的法律下成长的,就很难使他按受正确的德性。德性是幸福的重要组成部分,“合理的社会制度、适当的职业、强壮的身体和一定数量的财富”同样不可或缺。在众多伦理德性之中,亚里士多德尤其珍视公正对于幸福的意义。

——摘编自冯骥《浅析亚里士多德的幸福观》等

(1)根据材料并结合所学知识,分别指出荀子与亚里士多德的幸福观形成的背景。(2)根据材料并结合所学知识,比较荀子与亚里士多德的幸福观的异同。

(3)根据材料并结合所学知识,谈谈荀子与亚里士多德的幸福观给我们的启示。

材料

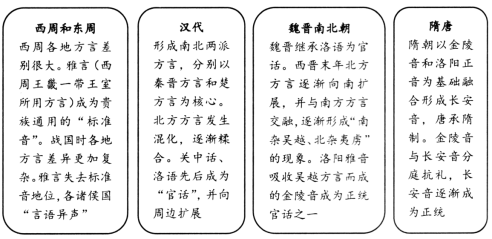

——据《中国历史地理概述》等整理

(1)根据材料并结合所学知识,概括古代官话发展演变趋势并分析其背景。(2)根据材料并结合所学知识,谈谈你对古代官话发展演变的认识。

(3)根据材料及所学知识,推断清代中后期“北京官话”的构成因素。

材料一 公门有公,卿门有卿,贱有常辱,贵有常荣,赏不能劝其努力,罚亦不能戒其怠惰。

——《礼记》

材料二 汉武帝时,只叫地方长官每年要选举一些孝子廉吏,但后来孝廉充斥仕途,别的进仕之路都为之阻塞了,于是大家都争要为孝廉。本来所谓孝廉,一种是孝子,另一种是廉吏。后来规定每郡满二十万户口的只能举一个,如是则孝廉不分,仅成一个参政入仕的资格而已。后来又请托舞弊,逼得朝廷于察举孝廉后再加上一番考试。如是则全失却原来察举孝廉之用意。从此以后,无论选举或考试,都是分区定额的。经济文化落后的地区和经济文化进步的地区,都一样照人口比例来考选。

——摘编自钱穆《中国历代政治得失》

材料三科举制大事年表(部分)

1.隋场帝设置进士科,科举制正式诞生

2.唐武则天始置武举

3.宋太宗时实行殿试封弥(糊名)

4.宋真宗时殿试创行誉录法

5.明宣宗时实行南北分卷

材料四 贫苦子弟,类皆廉谨自勉,埋首窗下……即纨绔子弟,亦知苦读,以获科第,否则虽富不荣……因此之故,前清时代,无分冬夏,几于书声遍野,夜静三更,钻研制义。是皆科举鼓励之功:有甚于今日十万督学之力也。

——邓嗣禹《中国考试制度史》

请回答:

(1)据材料一指出先秦时期人才选拔制度,并指出其选拔的标准。

(2)据材料二并结合所学,指出汉代、魏晋时期的选官制度。与汉代相比魏晋时期的选官依据有何显著不同?

(3)据材料三并结合所学知识,概括指出科举制演变的基本特征。

(4)依据材料四并结合所学知识,指出科举制的积极影响。

(5)综合上述材料,结合所学知识,谈谈你对古代中国人才选拔制度的认识。

材料一 中国古代王朝对边疆地区采用了既互相矛盾又相辅相成的两种治理模式,即“因俗而治”与边疆内地一体化,对中国古代边疆的发展起到了积极作用。“因俗而治”主要是中央政府在边疆地区,政治上任用当地部落首领,经济上不改变经济形态和发展模式,文化上顺应风俗习惯,边疆地区在与内地的交往中不断向先进的内地经济形态和文化学习并最终趋同一致的治理模式。边疆内地一体化是指地理上边疆地区在行政管理形式,经济发展水平,文化教育等方面与内地处在较为相近的发展水平上,形成紧密联系、不可分割的有机整体,是在承认和尊重边疆地区的经济形态差异、民族风俗习惯差别的前提下的一体化。

——摘编自陈跃《“因俗而治”与边疆内地一体化——中国古代王朝治边政策的双重变奏》

材料二 1949年的《共同纲领》确定实行民族区域自治。此后党和人民政府通过友好协商和各种调解工作,使许多积怨甚深的民族纠纷,陆续得到公正合理的解决。1950年,中央人民政府组成中央访问团,分赴少数民族聚居地区访问,宣传党和政府的民族政策,了解他们的疾苦和要求,带去大批急需的药品,医疗手术器械及生活用品。各级人民政府还抽出必要的财力,物力帮助少数民族恢复和发展农牧业生产。1952年底至1953年上半年,在各级党组织和各级政府的广大干部及人民群众中开展了一次民族政策大检查,取得了较好成效。1951年建立了中央民族学院,在西北,西南、中南设立分院;放手使用和大胆提拔少数民族干部,普遍开办民族干部训练班和民族干部学校。

——摘编自中共中央党史研究室《中国共产党的九十年》

(1)根据材料一并结合中国古代史相关史实,谈谈你对材料中两种治理模式的理解。(2)根据材料二并结合所学知识,分析建国初期党和政府民族政策的基本特点。

材料一 魏黄初元年,魏文帝采纳吏部尚书陈群的建议,“乃立‘九品官人之法’,州郡皆置中正,以定其选;择州郡之贤有识鉴者为之,区别人物,第其高下”。

——摘自《通典》

材料二 随着门阀世族的衰落,九品中正制在开皇年间,被隋文帝废除。唐人杨云:“近炀帝始置进士之科,当时优试策而已。”科举由应试人于一定时期,投牒自进,按科应试,共同竞争,试后有黜落,中试者举用之,然后为真正考试。……秀才、明经等科是由察举转化而来,进士科为新设科目。

——摘编自邓嗣禹《中国科举制度起源考》

(1)根据史料一并结合所学,指出曹魏的选官制度,说明其选官标准和选官方式。(2)根据史料二并结合所学,指出科举制创立的背景及意义。

(3)综合上述史料,谈谈对古代选官制度的看法。

材料一 公元前127年,汉武帝颁布“推恩令”,规定诸侯王除由嫡长子继承王位外,其他诸子都在王国范围内分到封地,作为侯国。后来,又“作左官之律,设附益之法”,限制诸侯王网罗人才,严禁封国的官吏与诸侯王结党营私。公元前112年,汉武帝以诸侯王所献助祭的“酎金”成色不好或斤两不足为借口,夺爵者达106人,占当时列侯的半数。同时,他继续推行汉初以来迁徙豪强的办法,把他们迁到关中,置于中央政府控制之下,并利用以严酷著称的官吏诛杀豪强。公元前106年,分全国为十三部(州),每部(州)派刺史一人,于每年秋天巡行郡国,按“六条问事”的职权,监督郡国,第一条就是对“强宗豪右”的限制。

——摘编自朱绍侯等主编《中国古代史》第5版·上册

材料二 从公元前1世纪到公元4世纪末,罗马帝国地跨欧、亚、非三大洲,设置行省管理意大利半岛之外的地区,行省拥有不同程度的自治权。罗马民族在政治上处于主导地位,意大利以外的人(希腊人除外)被称为“蛮族”。什么是罗马民族呢?那就是罗马人和意大利人,他们在语言和文化上关系密切,也是共同打下帝国天下的核心力量。不断成熟的罗马法通行于帝国全境,但整个帝国的罗马化程度很浅,罗马人使用的拉丁语,在帝国东部的政府机关和城市中通行,广大农村则仍是各自语言的世界。

——摘编自刘家和等主编《世界史》(古代史编上卷)

(1)根据材料一并结合所学知识,概括汉武帝地方治理的措施,并分析这些措施的意义。(2)根据材料二并结合所学知识,概括罗马帝国国家治理的主要特点。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,谈谈你对国家治理的看法。

材料一 宋代海洋政策出现了全新的变化。北宋政府禁止在海上与辽、金之间的人员往来和物质流动,设立专门针对辽的海防机制。宋代将外商贸易纳入系统的市舶管理体制之下,实行抽解和博买,并允许和鼓励本国民众从事海洋经济活动,宋代海洋政策表现出极强的利益取向,中原王朝中第一次以财政的眼光看待海上贸易,沿海地区商业出现兴盛的局面,与海上贸易相关的手工业和商品性农业大兴。宋代海船逐渐采用水密隔舱等技术,使其具有很强的稳定性和抗沉性。海陆联结之地的居民被编为特殊的户籍-船户与渔产。

——摘编自黄纯艳《宋代海洋政策新变及其国内效应》

材料二 下表示意明清时期中央政府的海洋政策演变情况

时间 | 政府政令 |

洪武十四年 | “沿海军民官司纵令私相交易者,悉治以罪” |

永乐三年 | 泉州、宁波、广州等三处市舶司更名为“来远”“安远”“怀远” |

永乐 | “不许军民人等私通外境,私自下海贩鬻番货,依律治罪” |

顺治十八年 | “沿海居民分别内迁三十至五十里,设界防守,严禁逾越” |

乾隆二十四年 | 关闭江、浙、闽三海关,由粤海关行商垄断对外商贸易事务 |

(2)根据材料二,指出明清海洋政策的历史趋向。综上所述,谈谈宋代以来海洋政策对当代的启示。

材料一 从“江南瘴疠地,九州之隅角”到“苏湖熟,天下足”,乃至江南“富甲天下”“衣被天下”,江南农业经济的发展经历了一个漫长的历史时段。大体而言,以西晋永嘉南渡为起始,江南人口开始加速集聚,并以丰富多彩的组织形式开展农业生产;经唐安史之乱和宋靖康之变后,江南逐渐完成了这一历史形象转变。

——摘编自樊良树《永嘉南渡后江南农业开发概论》

材料二 明代,江南棉、桑种植逐渐广泛,可谓“乡间隙地,无不栽桑”“尺寸之堤,必树之桑”,部分地区甚至出现“地宜稻者十之六七,皆弃稻栽(棉)花”。以致曾经“苏湖熟,天下足”的江南,至明代“半仰食于江楚庐安之粟”,即使是产米之都的苏州,也多依赖湖广之粮。江南地区种植烟草、竹木、花卉之人日广,扬州、杭州等地甚至形成了专门的供应市场。经济作物的大量种植,推动了农业雇佣的发展,形成了长工、短工、月工、忙工、伴工等雇佣形式。他们多接受雇主的工钱,同雇主的生产相结合,为雇主生产,增殖其价值。此外,江南农民或迫于生计,或欲发财致富,弃本逐末现象也日益增多。

——摘编自朱子彦《论明代江南农业与商品经济》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析永嘉南渡后江南农业经济发展的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,归纳明代江南农业经济发展的表现,并谈谈你的认识。