君主专制中央集权的不断强化,是中国古代政治的基本特征之一。阅读材料,完成下列要求。

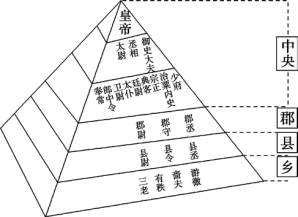

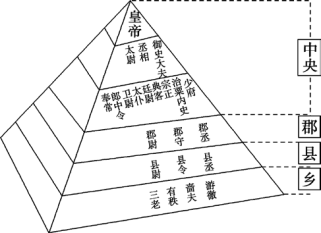

材料一 蠃政建立统一国家后,把战国时期逐步产生和发展起来的中央集权制度加以系统化、完善化,并推行于全国。这一制度主要有三个环节构成。一是建立国家元首制度,称“皇帝”。二是成立中央政府机构……以协助皇帝领导全国军政事务。三是建立地方行政制度。此制的实行开创了此后两千多年历代王朝统治的基本模式。

——摘编自袁行霈等主编《中华文明史》

材料二 西汉地方行政制度局部图

材料三 汉初制度大多不切实际,要求制度变革的呼声甚高,却无法得以实施。直到汉武帝时期,才大刀阔斧地推行了制度变革,这是一个事功显赫的时代,也是一个垂范立制的时代,在协调地方与中央的关系、解决皇权与相权矛盾、强化对官僚队伍的管理、确立新的经济政策等重大领域,汉武帝都进行了制度创新和变革。

——摘编自孙家洲、王文涛《制度变革与汉武帝盛世的造就》

材料四宋王朝建国的特殊性,使宋太祖为了避免五代以来的教训进行了比较大的官制改革,尤其是制约机制的设计相当完备。设官分职,达到了相互维系、相互牵制的功能,有利于中央对地方的控制,强化了中央集权。

——摘编自王志立《北宋官僚制约机制产生的背景》

(1)根据材料一,概括指出秦朝中央集权制度的三个主要环节。秦朝统一中央集权国家的形成有何积极影响?

(2)指出材料二中实行的地方行政制度及其弊端。

(3)根据材料三和所学知识,指出汉武帝时期“制度创新和变革”在政治上的表现。

(4)根据材料三和所学知识,指出北宋加强对地方控制的主要措施。

材料一 秦朝从中央到地方的官僚机构示意图

材料二 汉初承秦制,三公九卿多由功臣担任。他们位高权重,多骄纵专横。武帝时,这种情况仍很严重。如其舅父田蚡大权独揽,任用私人。以致于汉武帝不耐烦地说:”君除吏尽未?吾亦欲除吏!“

——李建国《略论中国古代中枢机构的演变》

材料三 历代专制君主虽殚精竭智企图集全部大权于一身,但要其真正做到一人“独治”全国是根本不可能的……因此各个朝代的政治体制改革,或是将中枢权力从一个机构转移到另一个机构曰或是将其割裂分散,交由若干机构、若干人共同执掌曰最高明的”创制”如明清统治者,是在皇帝和政府之间建立一种新型的权力中介机构,以确保皇权对中枢权力的控制。

——摘编自李渡《中国历代中枢权力机构沿革论略》

(1)根据材料一,说明秦朝的政治制度有哪些?对后世有何影响?

(2)根据材料二并结合所学知识,概括汉武帝调整中枢权力机构的措施及影响。

(3)根据材料三并结合所学知识,列举唐宋对中枢权力机构进行“割裂分散”的史实,并指出明清统治者“创制”的体现。

(4)综合上述材料并结合所学知识,说明中国古代统治者调整中枢权力机构的共同目的。

材料 下表为秦国的几种不同规格的道路。

| 种类 | 具体情况 |

| 驰道 | 驰道是从都城咸阳通向全国各主要方向的交通干线。史书对于秦驰道的规格和质量是这样描写的:“为驰道于天下,东穷燕、齐,南及吴、楚,江湖之上,濒海之观毕至。道广五十步,三丈而树,厚筑其外,隐以金椎,树以青松。为驰道之丽于此,使其后世曾不得邪径而托足焉。” |

| 直道 | 直道是直通抗击匈奴前线九原郡的道路。公元前221年,蒙恬率30万兵马进驻上郡,除北击匈奴、筑长城之外,就是修直道。秦直道所经过的地方多为丘陵、沟壑、沙漠,修筑难度很高。蒙恬当时定下的原则是“堑山堙谷,直通之。” |

| 新道 | 新道顾名思义就是新修的道路,目的是为了征服和经营岭南。因为岭南山川纵横,沟壑交织,再加上开发较晚,没有或少有道路,所以,这条通向岭南的道路称为新道。 |

| 五尺道 | 五尺道是秦朝在西南山区修筑的道路。这类道路主要分布于云南、四川一带。由于山势陡峭,地质复杂,道路无法取直,也不可能修的太宽,仅能容下一辆车马通过,所以取名为“五尺道”。 |

——摘编自《支撑大秦帝国的重大工程》

(1)根据材料并结合所学知识,归纳秦朝道路建设的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,分析秦朝道路建设的积极影响。

材料 帝国一统一,秦统治者第一个有记录的行动就是要其大臣们想出一个有别于王的称号,它将更好地表示他作为唯一的统治君主的新地位。根据由此产生的建议,他采用了“皇”,并把此字与他自己选择的“帝”字结合起来。也是在公元前221年,具有更重要的实际意义的一件事是把中央集权的行政新体制扩大到了“天下”。文字的统一虽不像政治措施那样引人注意,但就其本身来说也同样重要。公元前221年,始于商鞅的秦法典在全帝国的统一实施。与法律和文字一起,秦在全帝国实行衡器和量器的标准化是不足为奇的。另一项是金属货币的标准化。《汉书·食货志》详细地叙述了秦的改革:“秦兼天下币为二等:黄金以溢为名,上币;铜钱质如周钱,文曰‘半两’,重如其文。而珠玉龟贝银锡之属为器饰宝臧,不为币。”

——摘编自[英]崔瑞德、[英]鲁惟一主编《剑桥中国秦汉史》

(1)根据材料并结合所学知识,概括“秦统治者”采取的措施。

(2)根据材料并结合所学知识,说明“秦统治者”措施的意义。

材料一 秦朝从中央到地方的官僚机构示意图

材料二 秦始皇规定:只有皇帝一人才能称“朕”;皇帝的命令称“制”或“诏”;皇帝所用的玉印称“玺”。他采纳了李斯的建议,废除了所有的分封国家和王国。将广阔的国土划分为36郡,由中央政府直接管辖。一郡之内又分为若干县,建立了一套地方官僚机构。

材料三 汉初承秦制,三公九卿多由功臣担任。他们位高权重,多骄纵专横。武帝时,这种情况仍很严重。 如其舅父田蚡大权独揽,任用私人。 以致于汉武帝不耐烦地说:”君除吏尽未? 吾亦欲除吏! “

——李建国《略论中国古代中枢机构的演变》

材料四

历代专制君主虽殚精竭智企图集全部大权于一身,但要其真正做到一人“独治”全国是根本 不可能的......因此各个朝代的政治体制改革, 或是将中枢权力从一个机构转移到另一个机构曰 或是将其割裂分散,交由若干机构、若干人共同执掌曰最高明的”创制”如明清统治者,是在皇帝 和政府之间建立一种新型的权力中介机构,以确保皇权对中枢权力的控制。

——摘编自李渡《中国历代中枢权力机构沿革论略》

请回答:

(1)根据材料一、二,说明秦朝的政治制度有哪些?对后世有何影响?

(2)根据材料三并结合所学知识,概括汉武帝调整中枢权力机构的措施及影响。

(3)根据材料四并结合所学知识,列举唐宋对中枢权力机构进行“割裂分散”的史实,并指出明清统治者“创制”的体现。

(4)综合上述材料并结合所学知识,说明中国古代统治者调整中枢权力机构的共同目的。

材料一 周人制度之大异于商者,一曰立子立嫡之制,由是而生宗法及丧服之制,并由是而有封建子弟之制、君天子臣诸侯之制……其旨则在纳上下于道德,而合天子、诸侯、卿、大夫、士、庶民以成一道德之团体。

——王国维《殷周制度论》

材料二 嬴政建立统一国家后,把战国时期逐步产生和发展起来的中央集权制度加以系统化、完善化,并推行于全国。这一制度主要有三个环节构成。一是建立国家元首制度,称“皇帝”;二是成立中央政府机构,以协助皇帝领导全国军政事务;三是建立地方行政制度。

——摘编自袁行霈等主编《中华文明史》

材料三 《汉书·食货志》载董仲舒奏疏:“秦……用商鞅之法……颛(专)川泽之利,管山林之饶。……月为更卒,已复为正一岁,屯戍一岁,力役三十倍于古。田租口赋盐铁之利二十倍于古。”

《盐铁论·非鞅》:“大夫(桑弘羊,汉武帝时期主管财政的官员)曰:‘昔商君相秦也……外设百倍之利,收山泽之税。国富民强,器械完饰,蓄积有余。是以征敌伐国,攘地斥境,不赋百姓而师以赡(注:赡是充足富余的意思)。’”

(1)材料一中“立子立嫡之制”“封建子弟之制”分别指的是什么制度?这些机制反映出中国早期政治制度怎样的特点?

(2)依据材料二,概括指出秦朝中央集权制度的三个主要环节。分析秦朝统一中央集权国家的形成有何积极影响?

(3)依据材料三并结合所学知识,指出董仲舒和桑弘羊对商鞅税收改革的不同态度,并简要分析其态度不同的原因。

材料一 汉代学者许慎在《说文解字》中曾评述战国时代列国各有差异的状况:“分为七国,田畴异亩。车涂异轨,律令异法,衣冠异制,言语异声,文字异形。”秦国通过战争消灭六国,建立了统一的国家,实现了“大一统”的政治局面。虽然从秦代到汉初,仍然可以看到不同地域文化风格的若干鲜明的差异。但是,秦的统一已经为大一统的文化共同体的建设奠定了重要的基础。

——摘编自张岂之《中国历史)

材料二 开皇元年,杨坚按照少内史崔仲方的建议,废除北周的六官制度,确立三省六部制度。尚书、门下、内史三省的长官都是宰相。尚书省的事务庞杂,任务繁重,故又下设六部,分管各项政务。这种几个宰相执政的制度,可以防止外戚或个别大臣专权篡位,有利于巩固最高统治者的地位。开皇三年,兵部尚书杨尚希说:“窃见当今郡县,倍多于古。或地无百里,数县并置;或户不满千,二郡分领。具僚已众,资费日多;吏卒增倍,租调岁减;民少官多,十羊九牧。”他建议“存要去闲,并小为大”,这样,“国家则不亏粟帛,选举则易得贤良。”杨坚根据这一建议,把(北)齐、(北)周以来的州、郡、县三级制,改为州县两级制。

——摘编自白寿彝《中国通史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括秦朝为“大一统”奠定基础的措施。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明隋初的制度创新及其影响。

(3)根据材料并结合所学知识,简述秦朝和隋朝的共同之处。

材料一 “大一统”是对理想中的以“天子”为核心的“天下”秩序的高度概括。“大一统”观念是在中国传统天下观和服事制基础上形成的,是中华文明的核心内容,主导着中华大地的人群从分散走向凝聚,不断壮大,“滚雪球”一样促成了中华民族的形成与发展;主导着疆域从分裂走向统一,“中国”一词,也由最初指称狭小的“王畿”,秦汉以后指称以“郡县”代称的中原地区,也像“滚雪球”一样拓展,最终在1689年签订的《尼布楚条约》中成了多民族国家一清朝的代称。可以说,中华大地上生息繁衍的所有政权和人群对“大一统”理想的持续追求主导着中华大地的历史分分合合、人群不断凝聚、疆域持续凝聚拓展,为清代多民族国家的形成、为中国最终由传统王朝国家发展为近现代主权国家奠定了牢固的基础。

材料二 秦朝以来,“天子(皇帝)”成为“大一统”天下秩序的权力核心。废分封立郡县的举措使“中国”(中原地区)有了凝聚为一体的趋势,不仅使“中国”成为“大一统”观念具体实践的核心区域,而且拥有“中国”并继承和发展“大一统”政治秩序成为评价后世王朝是否为“正统”的基础标准。“大一统”观念诞生于中原地区的农耕族群中是学界普遍的认识,其在多民族国家中国形成与发展过程中的重要作用也得到了高度评价。但也应该清醒地认识到,以秦、汉、隋、唐、明等为代表的农耕王朝的“大一统”观念依然具有局限性,清朝雍正皇帝在《大义觉迷录》中曾经对前代的治理思想和实践做过如下评价:“自古中国一统之世,幅员不能广远,其中有不向化者,则斥之为夷狄。……是中国之疆土,开拓广远,乃中国臣民之大幸,何得尚有华夷中外之分论哉!”雍正皇帝可谓点出了农耕王朝“大一统”观念共有的显著弊端,这或许也是北魏、辽、金、元、清等非农耕王朝之所以持续推动多民族国家中国不断发展并最终底定于清代的深层次原因。

——以上材料均摘编自李大龙《农耕王朝对“大一统”思想的继承与发展》

(1)根据材料一,概括多民族国家中国得以形成和发展的主要原因。

(2)根据材料并结合所学知识,概括中国古代“大一统”思想的特点与局限。