| A.儒学主流思想的动摇 | B.征辟制度弥补察举制度的不足 |

| C.君主专制制度的加强 | D.服务现实统治需要是治国之本 |

材料一:在公元前6世纪至公元前3世纪之间,关于经济问题的广泛讨论,成为当时“百家争鸣”的重要内容。各学派都较为完整地提出了对经济问题的看法和主张……如儒家学派的代表人物孔子主张足食与藏富于民,并指出“不患寡而患不均,不患贫而患不安”;荀子提出开源节流、节用裕民、礼义为富强之本的主张。

——摘编自韦政通《中国思想史》等

材料二:先秦之时,政府对经济事务干预甚少。汉武帝时,商贾虽可乘车,但所征税倍于常人,又以商人为主要对象征收财产税;将煮盐、冶铁视为国营事业,导致铁器物劣价昂,盐价亦高,且强迫人民购买,在一定程度上增加了人民负担。公元前81年,昭帝诏有司问郡国所举贤良、文学,皆对“愿罢盐、铁、酒榷、均输官,毋与天下争利”。但这些经济统制措施,仍基本延续下去。

——摘编自《中国经济史》

(1)根据材料一、材料二,指出春秋战国时期与汉武帝时期的经济主张的不同。(2)根据材料一、材料二并结合所学知识,简述春秋战国时期与汉武帝时期经济主张提出的历史背景。

| A.建立与巩固了统一多民族国家 | B.加强了经济文化的交流 |

| C.持续强化了封建专制主义统治 | D.奠定了中国版图的基础 |

材料一

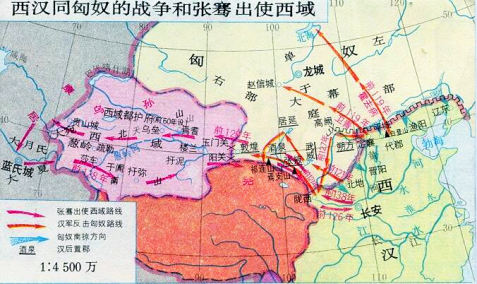

西汉同匈奴的战争和张骞通西域

材料二 汉武帝元封五年(公元前106年)开始,中央在每州派部刺史一人,无固定治所,每年八月巡视、考察吏治,主一州之监察。刺史秩六百石,地位较低,但可监察二千石的郡守和王国相等高官。

——据崔向东《论西汉刺史制度的产生及对郡国的监察》

(1)依据材料一,指出西汉政府对西北地区治理的措施并简述其成效。

(2)依据材料二,概括汉武帝时期刺史制度的特点。如果要进一步研究刺史制度还可以提供哪些史料?

| A.打击地方割据 | B.发展商业经济 | C.缓解财政压力 | D.解决边患危机 |

| A.体现了统治者让利于民 | B.造成了地方割据的局面 |

| C.服务于现实政治的需要 | D.阻碍了商品经济的发展 |

材料 公元前221年,中国建立了第一个统一的多民族的中央集权国家——秦朝。今天中国的广西、云南等少数民族较为集中的地方都在秦朝统一政权管辖下,并设有郡县加以统治。汉朝(公元前206年-公元220年)继承秦制,中央集权的封建国家更加强大。汉朝在西域(汉朝以后对今中国甘肃敦煌以西地区的总称)置都护府,增设17郡统辖四周各民族,形成了包括今天新疆各族人民先民在内的疆域宽广的国家……经过秦朝的开创、汉朝的巩固与发展,中国统一的多民族国家从此奠定。

——摘编自中华人民共和国国务院新闻办公室《中国的少数民族政策及其实践》

根据材料并结合所学知识,自拟一个论题,并予以阐述。(要求:论题明确,史论结合,逻辑清晰,表述完整。)

| A.旨在攫取西域经济利益 | B.是汉朝抑商政策的延伸 |

| C.有利于丝路的繁荣有序 | D.将西域纳入了郡国体制 |

材料

| 目录(部分) | 章节引言(节选) | |

| 第二章 | 中国文化的黎明(公元前16世纪—前3世纪) | 中国文化终于涌现了。华夏文明体系逐渐明朗成形。 |

| 第三章 | 中国的中国(公元前3世纪—公元2世纪) | 中国开始蜕变,从中原的中国不断向四周扩展,成为中国本部的中国。 |

| 第四章 | 东亚的中国(2世纪—10世纪) | 中国又跨步向前,晋身为东亚的中国。 |

| 第五章 | 亚洲多元体系的中国(10世纪—15世纪) | 中国文明更进一步扩大到东亚以外。面对其他文明的挑战,冲突和融合是最常上演的戏码。 |

| 第六章 | 进入世界体系的中国上篇(15世纪—17世纪) | 中国全盘进入了世界秩序。 |

| 第七章 | 进入世界体系的中国下篇(17世纪—19世纪中叶) | 相对于快速发展的西方,进入世界体系后的中国,发展过于缓慢。 |

——摘编自许倬云《万古江河—中国历史文化的转折与开展》

选择一个时期,结合所学中国古代史知识,以具体史实阐述该时期中国历史发展的特征。(要求:选择的时期与史实须相互吻合,表述清晰,观点正确)| A.削弱王国势力,加强中央集权 | B.制衡丞相势力,强化君主专制 |

| C.重用儒家学者,提高儒学地位 | D.任用外戚权臣,削弱宦官权力 |