材料一自东汉以来,匈奴、鲜卑等边疆民族大规模内迁。西晋末年,政治黑暗,汉族大量流向边远地区,从而扩大了汉文化的影响,边疆民族在汉文化的影响下得到进一步发展,向中原地区展开更大规模的迁徙。晋室东渡,汉族大量南迁,促进了南方经济文化的发展……内迁各族积极推行汉化政策,并以建大一统之功为己任,以华夏正统自居;在政治上逐渐由割据走向统一的同时,文化程度不断提高,大量汉人南迁,促进了汉族与南方各族的交融以及汉文化在南方地区进一步发展。这为后来隋唐大规模统一奠定了基础。

——摘编自刘正寅《中国历史上华夏认同的演进与升华》

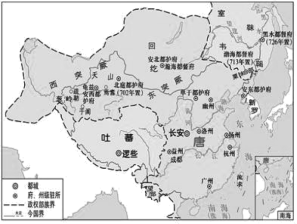

材料二唐朝对待不同的民族问题采取相应的政策措施,设立军事行政机构针对的是解决北方突厥、回纥民族问题,以及东北靺鞨民族问题;册封制度针对的是回纥、靺鞨、南诏民族;和亲政策针对的是缓和唐朝和吐蕃的关系。唐朝统治阶级能够从各个民族问题产生原因出发去解决或缓和矛盾,实行开明的政策,在总体原则上依然牢牢把握着“以和为主”这一政策尺度。

——摘编自马晓琳《浅析唐代民族政策的主要措施及其评价》

材料三唐朝前期疆域和边疆各族分布图(669年)

(1)根据材料一并结合所学知识,概括三国两晋南北朝时期民族交融的方式。

(2)根据材料二、三并结合所学知识,概括唐朝民族政策的特点,并分析其影响。

材料一汉文帝及其子景帝在位期间,坚持“无为而治”。汉文帝曾经减免田租,景帝则将田租由十五税一减至三十税一,并立为定制。汉文帝一度将“算赋”(人头税)由120钱减为40钱,景帝则将男子为国家服徭役的年龄由17岁推至20岁。文帝、景帝自奉节俭,屡次下令禁止郡国贡献奇珍异物。汉文帝废除了秦朝的连坐制,将几种残害肢体的肉刑改以笞刑代替,景帝又减少了笞刑数目。在边境地区,汉文帝与匈奴继续实行“和亲”。

——摘编自张帆《中国古代简史》等

材料二下表内容为中国古代史上几个时期的政治状况

| 时期 | 政治状况 |

| 秦末 | 秦始皇大兴土木,漠视民生,迷信严刑峻法;农民起义频发;六国旧贵族趁机起兵复国,天下大乱。 |

| 东汉后期 | 外戚宦官交替专权,相互争斗;正直的士大夫抵制外戚宦官专权,出现“党锢之祸”;张角等发动黄巾起义;军阀割据,社会动荡不安。 |

| 西晋后期 | 晋惠帝缺乏理政能力,八位宗室藩王卷入宫廷政变,导致“八王之乱”;天灾频发,流民和内迁诸民族的起义此起彼伏。 |

| 唐末五代 十国 | 宦官专权和朋党之争加剧;藩镇割据,政局不稳,内乱频作;农民起义军横扫大半个中国。北方民族南下,政权更迭频繁;昏庸、残暴之主比比皆是。 |

——据张帆《中国古代简史》等整理

(1)根据材料一并结合所学知识,简析“文景之治”形成的原因并对其进行评价。(2)根据材料二并结合所学知识,从上表中任选一个时期,并简要说明造成其政局动荡的原因。

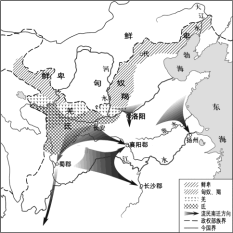

材料一 西晋末年永嘉之乱后,中原人民纷纷越淮渡江,相率南下。此后中原每经一次较大的政治变动,如淝水之战、刘裕北伐等,都会有一次较大规模的人口南徙。十六国以来,许多少数民族在中原与汉族杂居,一遇变乱,同样成为流动人口。

——摘编自曹文柱《乾坤众生》

材料二 为了弥补兵源地士兵的不足,统治者往往会征用少数民族民众当兵,到了魏晋时期,这种现象更加普遍。另外,匈奴、鲜卑等少数民族的首领随着自身的发展而内迁的事也是常有的,其目的是侵夺牧场和掠夺人口。自然灾害也会造成大规模的人口迁徙。晋武帝时,塞外匈奴居住地发洪水,两万多匈奴人在河西宜阳城一带落户。“关中之人,百余万口,率其少多,戎狄居半。”大量的出土文物也表明各族民众相互尊重、相互学习,亲如一家。这个时期中原的服饰受胡服的影响大,头上戴冠的旧习渐改为使用头巾,文人用以表示风流,军事将领则以为儒雅。周瑜“羽扇纶巾”流传千载,即为当时风习,南京西善桥出土的砖刻《竹林七贤图》就是明证。

——摘编自张德文、陈雪良《碰撞中的民族大融合:魏晋南北朝》

(1)根据材料,概括魏晋南北朝时期各民族迁徙杂居的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,简析魏晋南北朝时期各民族迁徙杂居的历史作用。

材料一 魏晋南北朝时期,中原地区由于战乱频繁,经济发展相对缓慢,但江南、辽西和河西凉州地区,经济却有很大发展,其中江南尤其突出。江南气候温暖湿润,土壤肥沃,农作物可以一年两熟或三熟,基础条件很优越。孙吴出于立国、争霸的需要,大力推进军屯、民屯,兴修水利,使江南经济得到开发。西晋“永嘉之乱”后,中原人民多次大规模地迁移至江南,给江南带来了充足的劳动力和先进的技术,加上东晋、南朝相对安定的政治环境,使这里的经济得到迅速发展。

—摘编自朱绍侯主编《中国古代史教程》(上)

材料二 少数民族在中原地区建立割据政权后,使用“以汉制汉、以夷制夷”之策略进行统治。“以汉制汉”之方:一是仿侨置州郡县之制。 西晋亡,东晋建立后,为安抚中原南迁之世家大族,曾有“侨置州郡县”之制。建立前燕的慕容廆在辽东崛起,正值西晋八王之乱,有许多中原士大夫世家豪族率乡里、部曲、佃客投奔慕容廆,他承认来归汉人原来的地望,在辽东另设相同地名以安置他们,这与“侨置州郡县”的方法相类似,使来归者有宾至如归之感。二是重用汉族文人,提倡儒学等。“胡化”主要指本身虽为汉族,但接受胡族文化。如北魏时的高欢,已彻底鲜卑化,其后人所建的北齐,也为鲜卑化王朝。

—摘编自吴楚克、王浩《魏晋南北朝:中华民族共同体意识形成的历史关键期》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析魏晋南北朝时期江南地区得到开发的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括魏晋南北朝时期民族交融的表现。

材料一 三国和两晋时期,北方的匈奴、羯、氐、羌、鲜卑等少数民族开始內迁到黄河流域,各民族纷纷建立自己的政权。他们彼此征战不断,牛马被掠夺,城市化为废墟,田地大量荒芜。为躲避战乱,大批北方民众纷纷渡江南下,形成第一次南迁的浪潮。

材料二 十六国北朝时期,匈奴、鲜卑、氏、羌等少数民族在中原建立政权后,不同程度上都面临着如何处理族群关系的考验。天兴元年(398年),鲜卑贵族拓跋珪正式建立北魏王朝,迁都平城(今山西大同),同年“用崔宏议,自谓黄帝之后,以土德王”。迁都洛阳后,孝文帝积极推进改革,改拓跋鲜卑姓氏为汉姓,并将随魏南迁的鲜卑人改为洛阳户籍。太和十六年(492年),文帝“诏祀唐尧于平阳,虞舜于广宁,夏禹于安邑,周文于洛阳”。

材料三 魏晋以来,內迁的各族人民与当地的汉族人错居杂处,开始过着定居生活,他们不断向汉族人民学习,民族隔阂趋于消解,民族关系趋于和缓,到北朝后期,我国北方出现了各民族的大交融。

(1)依据材料一,指出北民南迁浪潮的主要原因和直接影响。

(2)根据材料二,概括北魏拓跋鲜卑统治者强化“中国认同”的措施。

(3)依据材料三和所学知识,指出魏晋以来民族交融对中华民族的发展起到的历史作用。

材料一 从秦汉王朝开发西南夷到南北朝的几百年间,历代统治者在西南民族地区不断扩大郡县统治范围。建兴三年(225年),蜀汉平定南中叛乱后,设立了屯田制,而且除军屯外,民屯也具备了较大的规模。由于蜀汉的重视和积极经营,南中地区的畜牧业也得到较大的发展。诸葛亮南征以后,南中诸族“出其金银”,“以给军国之用”。此外,西南各民族还利用当地特有的植物资源生产出不同的纺织品。西晋末年,“永嘉元年春,尚施置关戍,至汉安焚道。时益州民流移在荆、湘州及越焉、群荆,尚表置郡县,就民所在,又施置诸村参军”。

——摘编自陈彦波《魏晋南北朝西南人文环境变迁与民族社会经济》

材料二 河西第一次移民发生时,西晋王朝先后经历了八王之乱、五胡乱华和永嘉之乱,整个中原大地陷入纷纷战火中。尽管这一时期战火纷争不断,但河西地区相对安定。因此,来此躲避战乱的中原人口也逐渐增多。河西地区的各个少数民族与西域地区在血缘、语言、文化方面本身就有着密切的关系,僧人来往也更加方便,这直接推动了河西佛教的发展。北魏时期,在政府的强制之下,河西世家大族中有大量儒学精英迁往北魏都城平城,士人的东迁为日后河陇学术逐渐衰落埋下隐患。因此,这一时期河西地区佛教文明不断发展。

——摘编自齐晓芳《魏晋南北朝时期河西地区移民对河西文化的影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析魏晋南北朝时期政府开发西南地区的影响。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,概括河西地区佛教不断发展的原因。

年度 | 公元(年) | 户籍(户) | 口数(口) |

西汉 平帝元始二年 | 2 | 12 233 062 | 69 594 978 |

东汉 光武帝中元二年 | 57 | 4 279 634 | 21 007 820 |

东汉 桓帝永寿三年 | 157 | 10 677 960 | 56 486 856 |

西晋 武帝太康元年 | 280 | 2 459 840 | 16 163 863 |

| A.江南经济发展水平超过了北方 |

| B.少数民族内迁使畜牧区域东移 |

| C.民族交融丰富了中原的物质生活 |

| D.连续的战乱使大量人口脱离了国家户籍 |

材料一 魏晋南北朝时期人口的流动,既有居住在边地的少数民族向中原地区流徙,也有中原地区的汉族人口纷纷外迁。史书中关于“百官流亡者十八九”和“中州士女避乱江左者十六七”的记载很多。十六国以来,许多少数民族在中原与汉族杂居,一遇变乱,同样成为流动人口。波澜壮阔的人口大流动,从短时态来看是加剧了社会动乱,但它也对社会的长远进步,开辟了道路。

——摘编自曹文柱等《乾坤众生》

材料二 从官军干部检之,高仙芝、王思礼均为高丽人,哥舒翰,突骑施人,与郭子仪齐名的李光弼,契丹人。

——岑仲勉《隋唐史》

为了正确地引导和管理互市活动,保障正常、公正的贸易秩序,唐政府专门设置了“互市监”,“掌诸蕃交易之事”。唐朝的最高学府“国子学”允许少数民族首领子弟入学就读。地方上,郡学招收少数民族子弟入学,由官府提供“禀给”。

——摘编自杨华双《唐朝开明民族政策述略》

(1)据材料一,举出魏晋南北朝时期人口迁徙的两种类型,并分析其主要原因和影响。

(2)据材料二并结合所学知识,分析唐朝开明民族政策的具体表现及其意义。

材料一

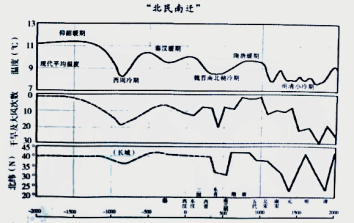

古代中国气候波动、干湿变化与北方游牧民族政权疆域南界纬度变化图

西晋末年少数民族分布与北方流民南迁示意图

材料二 西晋末,五胡崛起中原,晋室倾覆。元帝东渡立国于建康,收辑人心,又安江左,南方荆、扬、江、湘、交、广之地,赖以得全。于是中原人民之不堪异族统治者,相率避难斯土。初犹侨寄思归,终以二百余年中原不复,习久而安,乃不复有北风之想,其后裔遂长为南方之人矣。

——据谭其骧《晋永嘉丧乱后之民族迁徙》

根据材料并结合所学知识,分析说明西晋至南北朝时期“北民南迁”的原因和影响。

“衣冠南渡”,语出唐代史学家刘知几《史通·邑里》:“自雒阳荡覆,衣冠南渡。”指西晋为匈奴所灭,中原士族避乱江左,政权南迁建立东晋的事件。

材料一:晋为无道,奴隶御我。今司马氏父子兄弟自相鱼肉,此天厌晋德,授之于我……渊少好学,习《毛诗》、京氏《易》、马氏《尚书》,尤好《左氏春秋》,孙、吴《兵法》,《史》《汉》、诸子,无不综览。

——《晋书·刘元海(匈奴单于刘渊)载记》

(1)根据材料一,请简析西晋遭匈奴灭国、被迫衣冠南渡的原因。

(2)按照中原士族南逃避乱、中原政权南迁的定义,中国古代史上还发生过一次“衣冠南渡”,发生的时代是( )

| A.隋末唐初 | B.北宋初年 | C.北宋末年 | D.元末明初 |

A.文成公主进藏B.孝文帝改革C.设置榷场

推行汉制:

和亲会盟:

经济交往:

材料二:二虏之势所以难制者,有城国,有行国,古之夷狄能行而已,今兼中国之所有矣。

——《道山清话》载宋神宗对辽和西夏的评价

材料三:世祖皇帝(忽必烈)建元中统以来,始采取故老诸儒之言,考求前代之典,立朝廷而建官府。

——《经世大典序录·官制》

材料四:至于元嘉末(南朝宋文帝刘义隆年号)……地广野丰,民勤本业,一岁或稔(丰收),则数郡忘饥。会土(会稽郡)带海傍湖,良畴亦数十万顷,膏腴上地,亩直一金。荆城跨南楚之富,扬部有全吴之沃,鱼盐杞梓之利,充仞八方,丝绵布帛之饶,覆衣天下。

——《宋书·孔季恭传》

(4)请综合以上所有材料及所学知识,分析中国古代史上民族冲突的历史影响。