| A.元氏一族对拓跋氏的不满 | B.该家族对中华文明的认同 |

| C.洛阳是圣德先贤诞生之地 | D.墓志记载不适合作为史料 |

自晋宋以来,号洛阳为荒土,此中谓长江以北尽是夷狄。昨至洛阳,始知衣冠士族并在中原,礼仪富盛,人物殷阜。自葱岭以西,至于大秦,百国千城,莫不款附。商胡贩客,日奔塞下。所谓尽天地之区已,乐中国土风因而宅者,不可胜数。是以附化之民,万有余家。门巷修整,禾绿填列。青槐荫陌,绿树垂庭。天下难得之货,咸悉在焉。 ——摘自北魏杨衒之《洛阳伽蓝记》 |

| A.商鞅变法 | B.魏孝文帝改革 | C.王安石变法 | D.张居正改革 |

| A.民族交融出现高潮 | B.民族政权和平更迭 |

| C.民族隔阂已经消除 | D.门阀制度趋于消亡 |

| A.北魏王朝完成了全国统一 | B.少数民族完全汉化 |

| C.边疆民族与汉族逐步交融 | D.经济重心仍在北方 |

| A.楚国的吴起变法 | B.秦国的商鞅变法 |

| C.北魏孝文帝改革 | D.北宋王安石变法 |

| A.迁都洛阳旨在统一中国 | B.迁都有经济方面的考虑 |

| C.都城从平城北迁至洛阳 | D.洛阳有悠久的政治传统 |

| A.分裂局面的结束 | B.江南经济的开发 |

| C.少数民族的内迁 | D.民族之间的交融 |

8 . 史料一 一、“有军功者,各以率(标准)受上爵;为私斗者,各以轻重被刑大小”;二、“宗室非有军功论,不得为属籍(列入家族谱牒)”;三“明尊卑爵秩等级,各以差次名田宅(按等级分享田宅),臣妾衣服以家次”;四、“有功者显荣,无功者虽富无所芬华(荣耀)”。这四条法令对秦国的历史可以说产生了划时代的影响。

——摘编自朱绍侯《军功爵制研究》

(1)据史料一,概括军功爵制的基本特点。它反映了怎样的政治背景?

史料二 魏初风俗至陋……迁都之后,于革易旧俗,亦可谓雷厉风行。……民族根底,莫如语言,语言消灭,未有不同化于他族者……孝文以仰慕中国文化之故,至欲自举其语言而消灭之,其改革之心,可谓勇矣。其于制度,亦多所厘定。

——摘编自吕思勉《两晋南北朝史》

(2)据史料二,归纳孝文帝迁都对改革的作用。从材料看孝文帝“改革之心”坚定的原因是什么?

模仿与被模仿

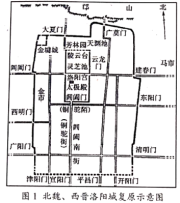

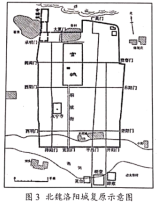

(1)以上三幅图是根据哪些类型的史料绘制而成的?

(2)历史地图示意图可以使人直观地了解空间因素和图中展示的社会因素的变化,从而认识和理解历史。观察三幅图,对“模仿与被模仿”作出阐释。

材料一 百家争鸣虽原则上是各家发表自己的看法,批评别人的意见,但也包含了对其他学派某些思想的吸收。如荀子,虽以礼为思想核心,但也特别重法与推崇孔子,以致有人将其当作法家,还有人将其当儒家。

——选自孙景坛《百家争鸣新论》

材料二

材料三 帝引见朝臣,诏断北语,一从正音。又诏革衣服之制,改国姓为元氏姓,盖帝优于文学,恶本俗之陋,欲以华风变之,故不惮为此举也。然国势之衰,实始于此。

(1)根据材料一,概括作者对“争鸣”的主要认识。

(2)分别指出材料二甲骨文和《史记》的史料类型。材料一属于哪一类型?

(3)根据材料三,指出作者所评述的历史事件的观点,并据此谈谈我们对待不同文化的正确态度。