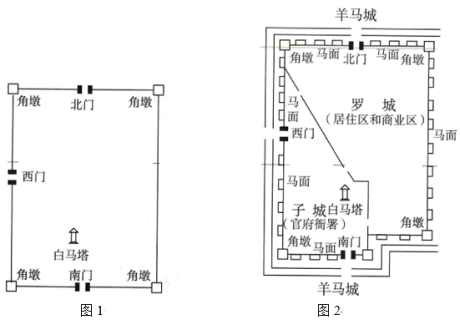

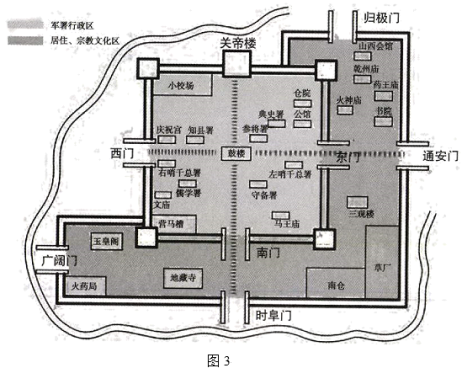

材料 敦煌是一个历史悠久的文化名城,其命名始于汉代,汉武帝于元鼎六年(公元前111年)置敦煌郡,都尉府所在地实际上就成为敦煌郡城市的雏形,敦煌城市由此兴起。图1、图2、图3分别为汉代、唐代、清代敦煌故城形态演变,图中角墩、马面、羊马城等都属于城防系统。

——摘编自王新敏、石培基、聂晓英《历史时期敦煌城市演变与影响因素分析》

(1)根据材料并结合所学知识,概括汉代、唐代、清代三个历史时期敦煌城市规划的特点。(2)结合所学知识,谈谈你对上述敦煌城市规划材料的认识。

材料 汉代与周边民族对举时出现的“汉人”,因蕴含强烈的政治意义,并没有自然而然地成为魏晋时期“中国人”的称号。两晋十六国时期,“晋人”成为“中国人”的通称。北魏初年,出于否定“晋人”的需要,将较早置于统治下的“中州”人称作“汉人”。南北朝时期,“汉”一直是对“中州”人的他称,而非人们欣然接受的族称。唐贞观二年,礼部主客司采用“汉”“蕃”界定内地与边疆关系。高、武时期以后,因应现实政治需要,“蕃汉”一词被纳入刑律,诏令越来越多地加以采用,最高行政机构严格规定边远地区“汉官”员额。在唐朝日益广阔的边疆,“汉”被广泛用来识别内地州县民身份,具有切实政治经济利益,人们乐以自称,“汉”作为民族族称最终得以确定。

——摘编自何德章《汉族族称的出现与定型》

(1)根据材料并结合所学知识,指出“汉”族称在唐代定型的原因。(2)根据材料并结合所学知识,谈谈你对汉族称的出现与定型的认识。

材料一 隋唐五代时期的平民妇女是社会中妇女最主要的组成部分,也是直接参加生产劳动,创造物质财富的重要力量。从事农业生产与家务劳动是历代农家妇女的共同特征。如杜甫的《兵车行》“纵有健妇把犁锄,禾生陇亩无东西”;王梵志《贫穷田舍汉》诗中“妇则客春捣,夫则客扶犁”。唐朝天宝年间,朝廷一年征收的纺织品绢达740万匹,丝185万吨,麻布1605万端,各地进贡的名贵纺织品有几十种名色之多。这些数量巨大的纺织品,主要是出自劳动妇女之手。唐代各阶层的妇女都或多或少地参与到饮食原料市场和饮食成品市场,主要经营餐饮、娱乐、家内服务、小商贩等,她们有的沿街或上门贩卖各种货物,尤其是闺阁女子日常所用之物,跨地区长途贩运及经商的经济活动较少。

——摘编自李连秀《隋唐五代时期下层妇女的社会生活研究》

材料二 五四运动之后,越来越多的女性走上了职业岗位,一些新的职业领域开始出现,如铁路、银行、海关、电信局、邮电局等,除银行、商店外,照相馆、电话局也陆续招收女职员,甚至大学教授、政府官吏等,也有以女子充任的职位。1913到1919年间,一系列涉及女子职业教育的法律规章制度相继出台。1917年第三次全国教育联合会议通过了《推广女子教育案》,分培养师资与增设女子中小学两项。1929年南京国民政府首开“女禁”,公布了《公务员任用条例》,正式取消国家文官考试中的性别限制。胡适认为女子问题的先决,便是要先有经济权力与经济能力;王端麟也指出女子必须能独立生活,方可提高自己的人格。同时,许多妇女逐渐认识到“男女平等,各有独立之权”,他们向往西方国家的妇女在教育、法律、工作、婚姻,甚至参政等方面的权利。在1931年的一项小范围调查中,关于已婚妇女从事家外之业务者,男子赞成的达81.82%,女子赞成的达84.44%。上海21个工厂工人之生活程度的调查显示:妇女和女童共补助家庭总工资的53.3%,男子对家庭的工资补助占46.7%。

——摘编自仪亚敏《民国时期女子就业观与就业实践(1912~1936)》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括唐代平民妇女经济活动的特点及其形成的背景。(2)根据材料二并结合所学知识,简析影响二十世纪二三十年代女子就业实践获得新发展的主要因素,并说明其意义。

(3)综合上述材料并结合所学知识,谈谈中国古代和近代女性就业实践对当代女性职业观的启示。

材料一 开元、天宝年间,唐代消费观念和消费方式由俭趋奢。“居重位、秉大权者,优杂居肆于公吏之间,曾无愧耻。公私相效,渐以成俗,由是物务多废。”当时人情多以放荡为快,从衣食住行的物质性消费到歌舞娱乐的精神性消费,尚奢华、重炫耀成为展现个性、个人社会身份和地位的手段。商人为了迎合大众需求,“求珠驾沧海,采玉上荆衡。北买党项马,西擒吐蕃鹦”。品茶啜茗之风也从宫廷传至王公贵族、官僚士人,并渐入寻常百姓家。茶叶、花卉、酒等成为风靡城乡的消费热点,“江村亥日长为市,落帆度桥来浦里……长干午日沽春酒,高高酒旗悬江口”。一些官员和商人为满足自己奢侈消费的需求,猎取法外收入、牟取暴利,最终受苦的还是广大平民。

——摘编自张雁南《唐代消费需求与商品供给关系探析》

材料二 伴随着城市市民收入的普遍提高和新贸易航路的开辟,追逐奢侈的消费风潮从贵族特权阶层逐步传递至城市富裕的商人阶层,乃至普通手工业者。世俗统治者往往将节日庆典和宴会活动视为展示统治能力以及城市实力和形象的舞台。威尼斯流行的一首件名诗歌记载了这样一个人:一位名叫尼科的平民,非常讲究穿着打扮,虽然只是一名造船厂里给船甲板填缝隙的工人,但也向人炫耀曾身着天鹅绒披风,腰间斜挎一把银质匕首,戴着各式戒指,在装饰豪华的家中享受生活。据不完全统计,中世纪晚期至近代早期,意大利地区48座城市共计颁布了391份涉及限制服饰、宴饮等奢侈行为的法令法规。

——摘编自尚洁《文艺复兴时期意大利的崇奢与禁奢》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析唐代中后期奢化消费的社会影响。

(2)根据材料一、二,概括唐朝中后期与文艺复兴时期意大利奢侈消费的共同点。

(3)根据材料并结合所学知识,谈谈你对文艺复兴时期意大利颁布众多禁奢令的看法。

材料一 今自九河外,复有洪汴(隋朝大运河),北通涿郡之渔商,南运江都之转输,其为利也博哉。

——皮日休《汴河铭》

材料二 千里长河一旦开,亡隋波浪九天来。锦帆未落干戈起,惆怅龙舟更不回。

——胡曾《咏史诗·汴水》

材料三

(1)根据材料一、二,分别概括作者的主要观点。

(2)依据材料三,请你为被告隋炀帝写一份辩护词或为原告隋朝人民写一份诉状。谈谈你对价历史事件或历史人物的认识。