名校

1 . 唐代贞观年间,中书、门下及三品官向皇帝奏事,史官随同,李义府等“奏请多畏人之知”,不准史官记录所奏内容。唐玄宗时,根据宰相宋璟的建议又重新恢复了史官随同记录的制度。史官随同记录制度的实施有利于( )

| A.提高决策效率 | B.实现政事公开 | C.抑制政治腐败 | D.避免决策失误 |

您最近一年使用:0次

2023-09-28更新

|

277次组卷

|

18卷引用:广东省佛山市第一中学2022-2023学年高二上学期第一次段考历史试题

广东省佛山市第一中学2022-2023学年高二上学期第一次段考历史试题山东省济宁市2022届高三二模历史试题山东省济宁市微山县第二中学2021-2022学年高二下学期第三次段考历史试题广西南宁市宾阳中学2021-2022学年高二下学期5月月考历史试题(已下线)专题04隋唐和五代十国时期-备战2023年山东历史新高考【3年真题+1年模考】精练【学科网名师堂】第1课中国古代政治制度的形成与发展(分层作业)-【上好课】2022-2023学年高二历史同步备课系列(选择性必修1国家制度与社会治理)山东省济宁市鱼台县第一中学2021-2022学年高二5月月考历史试题山东省菏泽市成武第一中学2023届高三上学期开学考试历史试题山东省济宁市嘉祥县第一中学2022-2023学年高二上学期期中考试历史试题(已下线)解密02三国两晋南北朝的民族交融与隋唐大一统的发展(分层训练)-【高频考点解密】2023年高考历史二轮复习讲义+分层训练(统编版通用)(已下线)周年热点专题01唐朝建立1405周年-备战高考历史复习之周年热点链接演练四川省宜宾市第六中学2022-2023学年高二下学期第14周对抗赛历史试题云南省红州州红河县第一中学2022-2023学年高一10月月考历史试题甘肃省张掖市高台县第一中学2023-2024学年高二10月月考历史试题黑龙江省鹤岗市第三中学2023-2024学年高二10月月考历史试题山东省潍坊市昌乐第一中学2023-2024学年高一上学期期中历史试题四川省宜宾市叙州区第二中学校2023-2024学年高一12月月考历史试题河南省焦作市第十一中学2023-2024学年高二9月月考历史试题

名校

2 . 唐代门下省对于中书省拟定的文书不仅要检查文字、书写,还要对草拟的文书内容进行审查,如果认为文书当中的建议、方案和处理方式不妥,就可以“封驳奏还”。门下省的这一职能也在一定程度上保证皇帝的意志不能脱离法律的界限。由此可推知,门下省的设置( )

| A.体现出皇权受到削弱 | B.表明唐代中央机构日益完善 |

| C.有利于减少决策失误 | D.说明决策权与行政权的分离 |

您最近一年使用:0次

2023-11-02更新

|

228次组卷

|

11卷引用:广东省深圳市联盟校2023-2024学年高一上学期期中历史试题

广东省深圳市联盟校2023-2024学年高一上学期期中历史试题黑龙江省齐齐哈尔市2023-2024学年高一上学期期中考试历史试题 辽宁省阜新市高级中学2023-2024学年高一上学期期中考试历史试题内蒙古自治区鄂尔多斯市西四旗2023-2024学年高一上学期期中考试历史试题内蒙古兴安盟乌兰浩特第一中学2023-2024学年高一上学期期中考试历史试题湖北省鄂州市部分高中协作体2023-2024学年高一上学期期中历史试题青海省海南藏族自治州高级中学、共和县高级中学2023-2024学年高一上学期期中历史试题安徽华星学校2023-2024学年高一上学期期中历史试题天津市武清区杨村第一中学2023-2024学年高一上学期第三次阶段检测历史试题陕西省榆林市府谷县府谷中学2023-2024学年高一上学期第二次月考历史试题青海省玉树藏族自治州五校联考2023-2024学年高一上学期期末历史试题

名校

3 . 在唐代,出于三省行政的职能不同,不同部门官员的工作诉求难以统一,经常出现三省官员相互之间“日有争论,纷纭不决”的现象。为此,乃设政事堂宰相集议制度,以匡其政。据此可知,政事堂宰相集议的设立( )

| A.利于加强中央集权 | B.削弱了宰相的权力 |

| C.利于提高行政效率 | D.避免了决策的失误 |

您最近一年使用:0次

2022-10-27更新

|

501次组卷

|

7卷引用:学易金卷:2022-2023学年高一历史上学期期末考前必刷卷(广东专用)02

名校

4 . 《礼宾图》(下图)是出土于陕西唐章怀太子(655—684年)墓中的壁画,描绘了鸿胪寺官员引见三位使节的情景。据此分析正确的是

| A.反映了唐太宗时期友好和睦的民族关系 |

| B.鸿胪寺的职责仅限于管辖少数民族事务 |

| C.鸿胪寺是隶属于唐朝尚书省的官方机构 |

| D.说明唐朝与世界各地区的交往更加频繁 |

您最近一年使用:0次

2021-04-20更新

|

774次组卷

|

13卷引用:广东省深圳高级中学2023-2024学年高二上学期期末历史试题

广东省深圳高级中学2023-2024学年高二上学期期末历史试题北京市房山区2021届高三一模历史试题湖南省长沙市周南中学2021-2022学年高二下学期第三阶段考试历史试题新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市第八中学2021-2022学年高二下学期期中历史试题新疆乌鲁木齐市第八中学2021-2022学年高二下学期期中历史试题北京市十一学校2022届高三三模历史试题(已下线)第四单元民族关系与国家关系-【夯实基础】2023年高考历史一轮复习备考《选必1·国家制度与社会治理》第8讲中国古代的民族关系与对外交往-2023届高三选必1一轮导学案(已下线)考点07隋唐制度的变化与创新-【精华备考】2023年高考一轮基础学案(纲要上)河南省鹤壁市高中2022-2023学年高二11月居家测试历史试题(已下线)历史(北京B卷)-学易金卷:2023年高考第一次模拟考试卷(已下线)微专题04开放与包容:古代中国的民族关系与对外交往-【重点提炼】2023年高考历史二轮复习10个微专题(新教材通用)山东省青岛市2023-2024学年高一4月月考历史试题

名校

5 . 《贞观政要》记载,贞观三年(629年),太宗谓侍臣曰:“中书、门下,机要之司。擢才而居,委任实重。诏敕如有不便,皆须执论。比来惟觉阿旨顺情,唯唯苟过,遂无一言谏诤者,岂是道理?”唐太宗此言意在说明( )

| A.国家治理有赖于严格执行国家制度 | B.人情的泛滥严重威胁唐王朝的统治 |

| C.三省六部制在实施过程中面临困境 | D.皇权的加强限制了官僚的议政功能 |

您最近一年使用:0次

2023-09-05更新

|

257次组卷

|

4卷引用:广东省揭阳市惠来县第一中学2023-2024学年高一上学期期中历史试题

广东省揭阳市惠来县第一中学2023-2024学年高一上学期期中历史试题辽宁省部分学校2024届高三上学期开学摸底考试历史试题(已下线)第7课隋唐制度的变化与创新(分层作业)-【上好课】高一历史同步备课系列(统编版纲要上)辽宁省朝阳市育英高级中学2023-2024学年高二10月月考历史试题

名校

6 . 唐代中期以后,由宦官担任的枢密使的地位不断上升。到唐末,枢密使有了专门的办公机构——枢密院,“宰相枢密,共参国政”的局面最终确定。这一现象的出现( )

| A.表明三省六部制度已经瓦解 | B.成为宦官专权的根源 |

| C.说明了唐代中枢机构的异化 | D.有利于加强中央集权 |

您最近一年使用:0次

2023-07-31更新

|

248次组卷

|

8卷引用:广东省云浮市2022-2023学年高二下学期期末考试历史试题

名校

7 . 有学者认为,唐代前期中央各级行政机关以及地方诸道州府,行政上皆承受于尚书省。“有事皆申尚书省取裁闻奏,不能径奏君相;诏令制敕亦必先下尚书省详定,然后下百司”。这说明尚书省( )

| A.成为了国家的权力中心 | B.弱化了中书门下职能 |

| C.加强了中央对地方控制 | D.提高了行政办事效率 |

您最近一年使用:0次

2022-11-17更新

|

260次组卷

|

8卷引用:广东省揭阳市普宁市勤建学校2022-2023学年高一上学期期中考试历史试题

名校

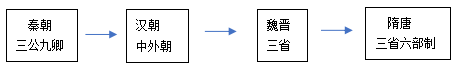

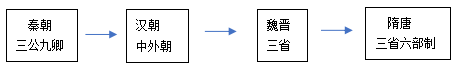

8 . 下图呈现了中国古代政治制度的大致演变历程,其主题是

| A.中央集权的加强 | B.中央官制的完善 |

| C.选官制度的完善 | D.中枢政务机构的演变 |

您最近一年使用:0次

2022-03-03更新

|

248次组卷

|

16卷引用:广东省深圳市翠园中学2017-2018学年高一上学期期中考试历史试题

广东省深圳市翠园中学2017-2018学年高一上学期期中考试历史试题广东省深圳市高级中学2020-2021学年高二上学期期末测试历史试题2016届北京丰台区高三第一学期期末练习历史试卷2016届北京丰台高三上学期期末考试历史试卷辽宁省辽阳市集美学校2017-2018学年高二3月月考历史试题(已下线)第01单元 古代中国政治制度-2018届高考历史总复习单元卷黑龙江省哈尔滨市第三中学2021届高三上学期第二次验收考试历史试题北京市第四十三中学2020-2021学年高二上学期期中考试历史试题天津市第一中学2020-2021学年高二上学期期末考试历史试题江苏省连云港市东海县2021-2022学年高二上学期期中考试历史试题北京市第四十三中学2021-2022学年高二上学期期中考试历史试题2020年高考全国三真题历史变式题陕西省西安市鄠邑区第二中学2021-2022学年高一上学期第一次月考历史试题天津市红桥区2019-2020学年高一上学期期中历史试题北京市首都师大附属密云中学2022-2023学年高二10月月考历史试题黑龙江省哈尔滨市哈师大附中2022-2023学年高一10月月考历史试题

名校

9 . 唐朝初年,以三省长官分掌相权,六部尚书负责具体执行,唐玄宗后,以同中书门下平章事为专职宰相,在其下设立吏房、枢机房、兵房、户房、刑礼房作为宰相的秘书机构,完全听命于宰相。这一变革的目的是

| A.制衡日益膨胀的藩镇势力 | B.减少皇帝的决策失误 |

| C.削弱门阀贵族的政治影响力 | D.提高中枢机构行政效率 |

您最近一年使用:0次

2020-05-10更新

|

823次组卷

|

20卷引用:广东省茂名市高州市三校2022-2023学年高二11月联考历史试题

广东省茂名市高州市三校2022-2023学年高二11月联考历史试题2020届湘赣皖长郡十五校高三第二次联考文综历史试题宁夏固原市第一中学2020届高三第二次高考冲刺文综历史试题四川省泸州市泸县第五中学2020届高三下学期第二次适应性考试文综历史试题2021年高考一轮复习讲练测第一单元古代中国的政治制度单元检测学易精品同步课程-统编版新教材中外历史纲要上-第二单元三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展黑龙江省大庆实验中学2020-2021学年高二上学期开学考试历史试题湖北省荆州市沙市中学2020-2021学年高一上学期期中考试历史(选考)试题河北省石家庄市六县市2020-2021学年高一上学期期末联考历史试题黑龙江省哈尔滨市第三中学2020-2021学年高二上学期第二模块考试历史试题甘肃省兰州第一中学2020-2021学年高二4月月考历史试题安徽省皖北县中联盟2020-2021学年高一上学期级第一次联考历史试题黑龙江省大庆市大庆中学2020-2021学年高二下学期第一次月考历史试题(已下线)2022年高考历史一轮复习小题多维练(新高考版)-课时04三国至隋唐时期的制度创新与文化发展四川省南充市白塔中学2020-2021学年高一4月月考历史试题河北省沧州市任丘市第一中学2021-2022学年高二上学期开学考试历史试题山西省运城市芮城中学2021-2022学年高一下学期开学摸底考试历史试题(已下线)专题二考点04隋唐制度的变化与创新A卷-纲要上-新高考历史高频考点专项练习江苏省苏南名校2024届高三9月月考历史试题福建省福州市连江第一中学2023届高三上学期期中考试历史试题

名校

10 . 唐中宗不经中书省和门下省而径自封拜官职,因心怯,故他装置诏敕的封袋,不敢照常式封发,而改用斜封,所书“敕”字也不敢用朱笔,而改用墨笔,当时称为“斜封墨敕”.这说明

| A.中书省和门下省的权力高于皇权 | B.唐朝中枢机构和行政决策具有民主性 |

| C.唐中宗时皇权有所弱化 | D.国家制度对皇权具有一定的约束力 |

您最近一年使用:0次

2020-08-10更新

|

759次组卷

|

110卷引用:2012-2013学年广东省东莞市第七高级中学高二3月月考历史试卷

2012-2013学年广东省东莞市第七高级中学高二3月月考历史试卷2014-2015学年广东揭阳市第一中学高一上期期末历史试卷广东省阳东广雅学校2017-2018学年高一12月月考历史试题广东省茂名市2017-2018学年高二上学期学业水平测试历史试题2010年山东省东明县第一高级中学高二下学期期末考试历史卷2010年河北省正定中学2011届高三第一次月考历史卷2011届辽宁省实验中学高三上学期期末考试历史卷2011年山西省介休十中高二下学期期末考试历史卷2011年山东省任城一中高二下学期期末考试历史卷2010-2011学年黑龙江省大庆实验中学高二下学期期末考试历史卷2012届上海市青浦区高三上学期期终学习质量调研测试历史试卷2012届天津市天津一中高三入学摸底考试历史试卷2013届江西省九江市第一中学高三入学考试历史试卷2013届江西省南昌二中高三上学期第一次考试历史试卷2012-2013学年辽宁盘锦第二高级中学高一第一次阶段考试历史试卷2012-2013学年四川省雅安中学高一10月月考历史试卷2011-2012学年湖北省孝感高级中学高一上学期期末考试历史试卷2012-2013学年河北邢台一中高二下学期月考历史卷2012-2013学年湖南长沙实验中学高二下学期期中考试历史卷2013-2014学年河北省唐山一中高二上学期第一次月考历史试卷2013-2014学年重庆万州区赛德国际校高一9月月考文综历史试卷2014届安徽省蒙城一中高三上学期第二次月考历史试卷2014届浙江衢州一中高三上学期期中考试历史试卷2014年高中历史专题限时集训:中国古代的政治制度2014-2015学年湖南浏阳一中等三校高一12月联考历史试卷2014-2015学年江西新余市高一上期期末历史试卷2015-2016学年山东武城二中高一上期第一次月考历史试卷2015-2016学年江西南昌二中高二上第三次考试历史卷2015-2016学年河北大名县一中高一上期第二次月考历史试卷2015-2016学年湖南益阳箴言中学高一12月考历史试卷2015-2016学年山西怀仁县一中高一下第二次月考历史卷2015-2016年内蒙古杭锦后旗奋斗中学高二下月考历史卷2015-2016学年河南周口商水县一中高二下期中历史试卷2015-2016学年福建莆田二十五中高二下期中历史试卷2016届天津一中高三零月考历史试卷12016届天津一中高三零月考历史试卷2江西省宜春市丰城中学2017届高三上学期第一次段考历史试题(高补班)2017届新疆区库尔勒市四中高三上第二次月考历史试卷2017届天津市六校高三上期中联考历史试卷河北省定州中学2017届高三下学期开学考试历史试卷四川省新津中学2018届高三上学期入学考试历史试题人教版历史必修一课时训练:第一单元 第3课 汉到元政治制度的演变吉林长白山一2017-2018学年度上学期高中9月月考高一历史卷广西宾阳县宾阳中学2017-2018学年高一9月月考历史试题湖北省沙市中学2017-2018学年高一上学期第二次双周考历史试题河南省鹤壁市淇滨高级中学2017-2018学年高一上学期第一次月考历史试题西藏日喀则市南木林高级中学2017-2018学年高一期中考试历史试卷吉林省长春外国语学校2017-2018学年高一上学期期中考试历史试题1吉林省长春外国语学校2017-2018学年高一上学期期中考试历史试题2北京市衡中清大教育集团2017-2018学年高一上学期期中考试历史试卷江西省上饶县中学2017-2018学年高一(补习班)上学期第一次月考历史试题黑龙江省齐齐哈尔十一中2017-2018学年高一期中考试历史试卷人教版历史高一必修一第一单元第3课从汉至元政治制度的演变同步练习河北省正定县第三中学2017-2018学年高一上学期期中考试历史试题福建省闽侯县第八中学2017-2018学年高一12月月考历史试题山西省临汾市侯马市502学校2017-2018学年高一上学期期中考试历史试卷福建省惠安市场南中学2017-2018学年高一上学期期中考试历史试题湖南省郴州市2018届高三第一次教学质量监测历史试卷河南省中原名校(即豫南九校)2017-2018学年高一上学期第二次联考历史试题1河北省鸡泽县第一中学2017-2018学年高一上学期期末历史试题一福建省泉州市泉港区第一中学2017-2018学年高一年上学期期末考历史试题吉林省辽源市田家炳高级中学2017-2018学年高二下学期3月月考历史试题河南省中原名校(即豫南九校)2017-2018学年高一上学期第二次联考历史试题2云南省大理州下关第三中学2017-2018学年度上学期期末考试高一历史试题四川省射洪县射洪中学2019届高三上学期开学考试(补习班)历史试题河南省永城市实验高级中学2017-2018学年高二下学期期末考试历史试题2019年高考 高三年级历史 一轮复习 中国古代史测评(2)河南省汝州实验中学2018-2019学年高一第一学期月考历史试卷江西省南康中学2018-2019学年高一上学期第一次月考历史试题【全国百强校】山东省济南市历城第二中学2018-2019学年高一上学期学情监测历史试题新疆乌鲁木齐市第四中学2018-2019学年高一上学期期中考试历史试题安徽省太湖中学2018-2019学年高一上学期期中考试历史试题河北省承德市滦平县第一高级中学2018—2019学年高一上学期第三次月考历史试卷黑龙江省绥芬河市高级中学2018-2019学年高一上学期12月月考历史试卷河北省承德市滦平县第一高级中学2018-2019学年高一上学期第二次月考历史试卷【全国百强校】西藏林芝一中2018-2019学年高一上学期期末考试历史试卷河南省镇平县第一高级中学2018-2019学年高一上学期期终考前模拟演练历史试题云南省宣威市第九中学2018-2019高二下学期第一次月考历史试卷河北省辛集市第一中学2018-2019学年高二5月月考历史试题贵州省贵阳市清镇市北大培文学校2018-2019学年高一上学期期中历史试题四川省射洪县射洪中学2018届高三补习班暑期学习检测历史试题四川省广安市邻水县邻水实验学校2019-2020学年高一上学期第一次月考历史试题山西省运城市空港新区一中2019-2020学年高一9月月考历史试题河南省郑州市第106中学2019-2020学年高一9月月考历史试题宁夏银川市长庆高级中学2019-2020学年高二上学期期中历史试题甘肃省平凉市静宁县第一中学2019-2020学年高一上学期期中考历史试题甘肃省武威第一中学2019-2020学年高一上学期期中考历史试题河北省邯郸市魏县第五中学2019-2020学年高一上学期第二次月考历史试题四川省绵阳市南山中学2019-2020学年高一上学期期中历史试题山东省济宁市第一中学2019-2020年度高二9月模块教学质量检测历史试题黑龙江省哈尔滨市宾县第一中学2019-2020学年高一上学期第三次月考历史试题甘肃省甘南州合作第一中学2019-2020学年高一9月月考历史试题四川省南充市阆中中学2019-2020学年高一下学期开学考试历史试题吉林省长春市综合实验中学2018-2019学年高一上学期第三次月考历史试题山东省泰安市高新区泰山国际学校2019-2020学年高一下学期学业水平考试历史试题天津市第一中学2016届高三第零次月考历史试题重庆市巴蜀中学2015-2016学年高一上学期期末考试历史试题河南省三门峡市外国语高级中学2019-2020学年高一下学期期末考试历史试题江苏省宿迁市沭阳县修远中学2020-2021学年高二9月月考历史(必修)试题甘肃省天水市第一中学2020-2021学年高一上学期第一学段考试历史试题湖南省岳阳市华容县2014届高三教学质量检测(一)历史试题江苏省扬州中学2020-2021学年高一上学期期中考试历史试题四川省成都外国语学校2020-2021学年高一上学期期中考试历史试题陕西省商洛市山阳中学2020-2021学年高一上学期期中考试历史试题四川省眉山市彭山区第一中学2020-2021学年高一12月月考历史试题河北省保定市定州市2020-2021学年高二下学期期中考试历史试题2021-2022学年高二历史知识点专项专练(选择性必修1)-第1课中国古代政治制度的形成与发展(第2课时)辽宁省沈阳市康平县第一中学2021-2022学年高一上学期期中历史试题江西省九江市永修县第一中学2023-2024学年高二上学期开学考试历史试题河南省焦作市第一中学2024届高三9月质量检测历史试题