材料一 自古漕运所从之道有三:曰陆、曰河、曰海,河漕视陆运之费省十三四,海运视陆运之费省十七八。……按海运之法,自秦已有之,而唐人亦转东吴粳稻以给幽燕,然以给边方之用而已,用之以足国,始于元焉。 况海运无剥浅之费,无挨次之守,而国家亦有水战之备,可以制伏朝鲜、安南边海之人,诚万世之利也……海运视河漕之数,所得益多,故终元之世,海运不废。

——摘编自朱子彦《元代的南北海运》

材料二 根据《共同纲领》的规定,1950年,政务院规定了制定新税则的六项基本原则:1.国内能大量生产或者暂时不能大量生产,但是将来有发展可能的工业品及半制成品,在进口同样商品时,关税税率应当高于该项商品的成本与中国同样货品的成本之间的差额,以保护国家的民族生产。……3. 对于国内生产很少或者不能生产的生产设备、器材、工业原料、农业机械、粮食种籽、肥料等,实行低税率或者免征关税。……依据这些原则,1951年5月《海关进出口税则》及其实施条例实施,这是我国近100年来第一次真正独立自主制定的关税法规。

——摘自黄天华《中国关税制度》

材料三 长期以来,海床洋底的法律地位是不明确的。进入20世纪60年代,由于科学技术的进步,深海洋底被用于军事目的的威胁与日俱增。1970年,第25届联合国大会通过“关于各国管辖范围以外海床洋底及其底土的原则宣言”,并决定于1973年召开第三次联合国海洋法会议。

在过程中,海底开发方式成为焦点问题。 海洋大国倾向于自由且独立地开发“区域”资源,而广大发展中国家则主张由国际海底管理局代表全人类进行管理,倾向于选择单一开发制。经过长达九年的协商,1982年,第三次联合国海洋法会议就国际海底制度基本上达成协议,通过《联合国海洋法公约》,创设了介于单一开发制与自由且独立地开发之间的平行开发制。作为原则,区域内的活动应为全人类的利益进行,而且只能用于和平目的。

——摘编自鹿守本《海洋法律制度》等

(1)根据材料一,结合所学,列举元代漕运发展的交通条件,并简析“终元之世,海运不废”的动因。(2)根据材料二,概括新中国成立初期关税政策制定的特征,并结合所学,简析1951年《海关进出口税则》实施的历史意义。

(3)根据材料三,概括《联合国海洋法公约》制定的原因,指出该公约在海底开发方面达成的共识。

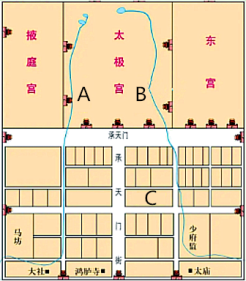

材料一 唐代中书省与门下省共掌中枢决策,号称两省,又合称北省。为了避免决策过程的失误,唐代两省还设有一批谏官,他们是左右散骑常侍、左右谏议大夫、左右补阙和拾遗,“左”隶中书省,“右”隶门下省。唐代尚书省位于长安皇城中央纵横南北的承天门街东侧,中书、门下二省之南,故别称南省、南宫。中书门下发出的制敕,皆由这里转发到中央各部门及地方州县,或者根据制敕精神制为政令,下达到有关部门。

唐朝三省位置图

——摘编自张岂之主编《中国历史》

(1)根据材料一,结合所学,写出“唐朝三省位置图”A、B、C处对应的三省机构名称及其职能,并概括三省职权关系的特点。

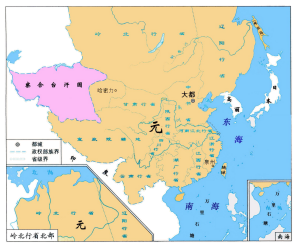

材料二 元朝形势图(1330年)

(2)结合材料二,分别写出元代管辖吐蕃地区和琉球的机构名称。元代在地方管理上实行什么制度?结合所学,简述这一制度的积极影响。

材料一 蒙古帝国崛起之前,在中国先后或同时存在着五代十国,辽、宋、夏、金的割据局面,这种割据形式阻碍了历史的发展,为元朝在该地区的建立创造了条件。在对外征服进程中,蒙古在亚欧大陆建立起四大汗国以维系自己的统治。蒙古征服及其统治,扩大了各地区交往的范围,打破了亚欧大陆此疆彼界的封闭状态,使东西方交通畅达,进而促进了东西方经济文化的交流。他们对亚欧大陆的征服,实现了人类古代史上一次规模空前东西方民族迁移及文明交往。这种交往既有征服时期的暴力方式,也有帝国建立以后的和平形式。

——贾宝维《蒙古帝国的崛起对亚欧政治格局的影响》

材料二 蒙古族在边疆诸民族中分布范围最广,力量最强,也最受清朝统治者的重视。漠南蒙古诸部在清廷入关前已归附,清朝参考八旗制度,将编制成若干个札萨克旗进行管理。清朝统治者不但对蒙古贵族封爵授职,拟于宗室,而且还与蒙古贵族建立起密切联姻关系。康熙帝曾称:“本朝不设边防,以蒙古部落为之屏藩”。清朝民族关系不但承上启下地演绎着过去民族交往中存在的各种现象,而且还继承、延续了中国大一统的多民族国家的历史流向并使之达到了一个新的高度。

——摘编自袁行霈《中华文明史》

材料三 新民主主义革命时期,中国共产党引领中华民族全面觉醒并凝聚一体,真正意义上结束了中华民族百年屈辱史,将中华民族凝聚力提升到新的高度。促成第一次国共合作建立革命联合统一战线,凝聚反帝反封的革命民主力量。停止内战建立抗日民族统一战线,凝聚共御外辱的民族精神力量。改变农村生产关系解放农村生产力,以经济保障中华民族凝聚力的提升。

——何雄浪《新民主主义革命时期中国共产党提升中华民族凝聚力的贡献》

(1)根据材料一,概括蒙古崛起对亚欧格局的影响。结合所学知识,指出元朝与蒙古其它统治区四大汗国的关系。

(2)根据材料二,阐释清朝前期如何实现“不设边防,以蒙古部落为之屏藩”,并结合所学从民族国家角度,概述清朝处理边疆民族关系的“承上启下”意义。

(3)根据材料三,指出中国共产党提升中华民族凝聚力的主要途径。结合所学,以土地关系为例,简述新民主主义革命时期中国共产党“改变农村生产关系解放农村生产力”。

材料一 元代“府州司县吏人,幼年废学,辄入吏门,礼义之教懵然未知,贿赂之情循习已著,日就月将,熏染成性,…往往受赃枉法”。元仁宗登帝位就宣布:“朕所愿者,安百姓以图至治,然非用儒生,何以至此!”皇庆二年(1313年),仁宗正式下诏恢复科举制。曾经当过文天祥幕僚的南宋“遗老”赵文时年75岁,也闻风而动,其他“遗老”们也踊跃应试。元朝科举,无论是试题、场次、放榜,还是录取名额、授官,都明文规定对蒙古人、色目人优待照顾。

——刘安泰《谈元朝科举制度的废与行》

材料二 北洋时期,文官考试分为高等考试和普通考试两种,分别由文官高等考试典试委员会和文官普通考试典试委员会主持进行。两个典试委员会均于考试之前由大总统临时任命,考试结束后即予撤销。应试高等考试需有3年以上高等学校学历与毕业文凭或通过普通考试及格分发学习期满之男子;应试普通考试需有技术学校以上毕业文凭或同等学历经甄录考试及格或曾任委任以上文职之男子。高等考试中第1试为国文,第2、3试,依其报考的专门学科分别考试不同科目。普通考试第1试为国文,第2、3试分行政职与技术职分别考试。行政职考宪法、现行法令之解释、策问、文牍,技术职按照应试人之学科分别考试技术科目。

——武乾《论北洋政府的文官制度》

材料三 1982年,《吸收录用干部问题的若干规定》颁布,文件规定国家机关、企业事业单位吸收录用干部要实行公开招收,自愿报名,同时,文件还明确了考试的具体方法和程序,并确定政府人事部门的主导作用,将以前各系统、各部门为主分散考试改为统一组织。针对干部人员范围过于庞大,缺乏分类管理的问题,这一时期的干部人事制度改革也在着力推进不同类别干部的管理改革。1993年10月1日《国家公务员暂行条例》颁布,我国公务员制度正式建立,考试录用制度也随之确立。

——句华《中国公务员录用制度的发展历程与变革趋势》

(1)根据材料一并结合所学,说明元朝恢复科举制的原因,从民族关系的角度,分析元朝恢复科举制的积极影响。

(2)根据材料二,概括北洋政府时期文官考试的特点,结合所学知识,指出北洋政府时期文官考试制度建立的标志。

(3)根据材料三,指出20世纪80年代以来我国干部人事制度改革的主要内容,并结合所学简析这一时期干部人事制度改革的作用。