材料一 《诗经·豳风·七月》是中原地区最早记载葡萄的文章。《史记·大宛列传》清晰记录了在张骞通西域后,汉朝迅速把西域葡萄种类引入中原并开始种植栽培。到了北魏时期,皇城洛阳许多地方都种了葡萄。南北朝时期,新疆地区出产的葡萄在中原地区享有盛名。唐朝时引进了西域的马奶子葡萄,扩大了中原葡萄的种植规模。南方的葡萄种植技术在南宋时期已经非常成熟,南方还培育出了多种品种。元朝政府在太原等地开辟葡萄园,并就地酿制葡萄酒;元代三大农书中,鲁明善的《农桑衣食撮要》对葡萄的种植方法和生长环境等进行了十分详细的总结。清朝时期,哈密、部善等地都是葡萄的主要产区,品种有萨伊必、裕租木、奇石蜜食等。

材料二 元世祖十分重视农桑,使葡萄栽培与葡萄酒酿造有了很大发展。当时,除了河西与陇右地区大面积种植葡萄外,北方的山西、河南等地也是葡萄和葡萄酒的重要产地。政府非常重视葡萄产业,并积极组织建造葡萄园,集体酿造葡萄酒。在政策方面,元朝放宽了有关酿酒的法令,私人也可以酿制酒类。元代人民开始用蒸馏技术来提纯葡萄酒,利用蒸馏方法制作的葡萄酒酒味醉冽甘芳,其制法与现代水果蒸馏酒白兰地相同。在元代,葡萄酒常被元朝统治者用于宴请、赏赐外国和外族使节。饮用葡萄酒不再是王公贵族的专利,平民百姓也饮用葡萄酒。此外,元代葡萄酒文化逐渐融入文化艺术等各个领域,除了大量的葡萄酒诗外,在绘画、词曲中都有体现。

——以上材料均整理自玉珏《中国古代葡萄和葡萄酒的起源与传播》

(1)根据材料一、二,概括中国古代葡萄种植与传播呈现的特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析元代葡萄酒业和葡萄酒文化得到很大发展的原因与意义。

材料一 西汉是我国古代教育史上十分重要的时期……在文化教育上实行“罢黜百家,独尊儒术”的政策,还兴办了从中央到地方的各级官学。……(太学)其教授选择德高博学的经师大儒担任,称博士;……太学的教学内容都是儒家的经典,《诗》《书》《礼》《易》《春秋》五经之外,《论语》、(孝经》人人必修……地方官学按行政区划设立,在郡国称为学,县称为校……”

汉武帝采纳公孙弘的建议,在太学实行“设科射策,劝以官禄”的政策,下至郡太守卒吏,皆用通一艺(一经)以上者,形成了“公卿大夫士吏,彬彬多文学之士”的局面。

——摘编自《西汉儒家教育与官学模式的确立》《汉代太学考略》等

材料二 (东汉以后)是以地方之大族盛门乃为学术文化之所寄托。中原经五胡之乱,而学术文化尚能保持不坠者,固由地方大族之力……故论学术,祗有家学之可言,而学术文化与大族盛门常不可分离矣。

——摘编自陈寅恪《崔浩与寇谦之》

材料三 北宋大兴文教,从官学到民间私学,逐步形成了一个完整的教育体系,使中国古代教育完成了从汉唐时期的士族垄断向平民百姓下移的重要转变。教育事业的勃兴,一方面促进了律学、算学、医学、画学、武学等专科教育的发展和完备,加强了专门学科领域的深入研究,推动了北宋学术文化水平的整体提高;另一方面北宋涌现出在政治、史学、文学、科技方面有突出成就的知识分子,如韩琦、富粥、王安石、司马光、三苏、沈括等,对北宋乃至整个宋朝文化的兴盛更起到了不可估量的作用。北宋的政治统治避免了宦官、外戚专权,这主要得益于其开明的文化政策,特别是制定实施了积极的教育政策。

——摘编自刘芬《北宋教育政策探析》

(1)依据材料一,指出汉代教育的特点,并结合所学知识分析其兴盛的影响。

(2)根据材料一、材料二并结合所学知识,总结西汉至魏晋时期学术文化中心变迁的趋势,并分析其原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,分析北宋教育兴盛的原因,并说明其积极影响。

材料一 中国古代的文学,必溯源于诗经三百首……是有政府收集而流行在贵族社会的……魏晋南朝的诗人,多半出身于门第新贵族中……唐代诗人之多、诗学之盛,可以说超前绝后。全唐诗九百卷,凡诗四万八千九百余首,作者二千二百余人。以平民的作家,而歌唱着平民生活下至种种情调与境界。秦汉时期的绘画大体还以壁画和刻石为主,应用在宫殿庙宇玟墓……一到唐代,仙、释、人物画逐渐转而为山水、花鸟,壁画和石刻渐转为纸幅尺素,在人们日常起居的堂屋与书房中悬挂起来

——钱穆《中国古代文化史导论》

材料二 北宋以来,在“附庸风雅”的贵族文化之外,一种新的文化形态——根植于熙熙攘攘的商业生活、人头攒动的瓦舍勾栏中的市民文化,在不断崛起。

——摘编自哀行需《中国文学史》

材料三 北宋的都城汴京、南宋的都城临安以及建康、成都等都是人口达十万以上的大城市……“新声巧笑于柳陌花街,按管调弦于茶坊酒肆",民间的娱乐场所也需要大量的歌词,士大夫的词作便通过各种途径流传于民间……“教坊乐工,每得新腔,必求水为词,始行于世。于是声传一时。"

——摘编自袁行霈《中国文学史》

(1)根据材料一唐文学发展所呈现的特点,并结合时代背景,归纳推动唐朝文学艺术走向繁荣的原因。

(2)根据材料二、三并结合所学知识,列举两例宋元时期“市民文化”的表现形态。并概括指出艺术世俗化趋势的推动因素。

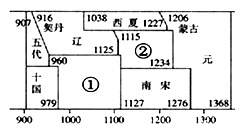

材料一 中国历史纪年表(局部)

(1)上图中政权①的建立者是谁?建立政权②的是哪个民族?从图中可以看出宋元时期的时代特征是什么?

材料二 天子重英豪,文章教尔曹。万般皆下品,惟有读书高。

——(宋)汪洙《神童诗》

北宋时期,洛阳人尹洙说:“状元登第,虽将兵数十万,恢复幽蓟,逐强虏于穷漠,凯歌而还,献捷太庙,其荣亦不可及也。”

(2)材料二反映了宋代实行怎样的国策?造成“万般皆下品,惟有读书高”如此浓厚的读书风气的原因是什么?

材料三 宋史记载:“苏湖熟,天下足”,又载:“国家根本,仰给东南。”

(3)材料三反映了中国古代经济发展的什么现象?出现这种现象的主要原因是什么?

材料四 奇术异能,歌舞百戏,鳞鳞相切,乐声嘈杂十余里。

——(北宋)孟元老《东京梦华录》

(4)材料四中的景象出现在什么场所?如果我们来到北宋都城开封,想去感受丰富多彩的都市生活,你会建议我们去当时最为繁华的哪一地方?

材料五 英国著名学者李约瑟博士说:“每当人们在中国文献中查找任何一个具体的科技史料时,往往会发现它的主要焦点就在宋代。”

(5)宋代是我国古代科技发展的高峰期,请你列举两例领先世界的宋代发明。

材料一 朱熹生活的南宋时代,整个社会统治阶级鲜廉寡耻,生活奢侈无度。在这种时代背景下,朱熹提出了“存天理,灭人欲”之说。天理是公道与良知。朱熹说:“须知天理只是仁、义、礼、智之总名,仁、义、礼、智便是天理之件数。”朱熹区分了“欲”和“人欲”。欲是正常的,饥而欲食,渴而欲饮,这是正常的欲。朱熹要灭的是“人欲”,又叫“物欲”。……朱熹认为当时国之大患根在君王心术已受蒙蔽。根据《大学》之教,以正心诚意作为治国平天下的根本。针对当时朝野上下普遍信奉佛教禅宗思想,他提出了“格物致知”之旨,即要求人要“推究事物的原理,以获得知识。”

——洪映萱《另一种声音——对朱熹“存天理、灭人欲”等理学观念的反思》

材料二 在当时文人看来,词是“小道”,不是载道的工具、治国平天下的手段。但是,在诗歌走上“雅正”道路而较少表现纯粹的个人生活情感特别是男女恋情的情况下,它正是以其娱乐艺术的性质、不够堂皇正大却也较少拘谨的地位,而弥补了诗的不足,获得意外的兴旺。(苏轼)作为士大夫集团的成员,比任何人都更敏感、更深刻地体会到强大的统治思想对个人的压制,而走向对一切既定价值准则的怀疑、厌倦与舍弃,努力从精神上寻找一条彻底解脱出世的途径。

——骆玉明《中国文学史》

(1)根据材料一,指出宋代理学兴起的时代背景,并概括宋代理学思想的进步之处。

(2)根据材料二,概括宋词的主要特征,并分析其兴盛的主要原因。