材料

茶起源于中国,“茶”字在古汉语中主要有两种发音,中国北方和中国南方的广东形成“cha”音系统,而厦门则形成独具方言特色的“tea”音系统。“cha”音和“tea”音分别于汉唐和明清传出中国, 由于荷兰语和英语中没有茶一词,因而荷兰和英国借用了他们进茶重镇——厦门的“tea”音。下图为“cha”音和“tea”音在世界的主要分布示意图。

——摘编自陈椽《茶业通史》等

(1)根据材料分别指出“cha”音与“tea”音系统分布区域。(2)根据材料并结合所学知识,分析上述发音系统的成因。

2 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一 宋朝治安管理实行“双轨制”,一是沿袭历代做法,由各级政府首长全权负责,主管盗窃斗讼事宜及防范、缉捕等,二是以禁军为主体,组建与路、州、县三级政府平行的巡检官系统。汴京在“巡检使”统领下,划分成若干治安责任区“厢”,每一厢设机构“厢公事所”,主管本厢治安行政。宋政府专门组建了“皇城司”,负责地下侦缉,伺察官员的不法行径,侦伺敌国的间谍活动。根据建隆四年(963年)颁布的《宋刑统》等规定,“言詈(责骂)祖父母、父母”“父母在,别籍异财”等均列入威胁城市治安的“不法”行为。

——摘编自陈鸿彝《宋代城市治安管理模式杂谈》

材料二 I1、12世纪,西欧城市内开始设置由居民选举而来并具有一定任期限制的执政官。执政官在负责地方日常行政事务外,还兼管城市治安事宜,尤其是对市场交易纠纷、城市土地买卖纠纷、债务纠纷等进行处置。象征城市的审判权和自治权的标记首先是治安的标记,如市场上的十字架和钟楼。城市的民事习惯法普及到治安所及之处,城市治安法仅限于“城墙之内”,治安以全城居民的集体宣誓作为前提条件,全城居民起誓不妨碍治安,并向其他受到人身或财产侵害的市民伸出援助之手,而市民阶级只能受他们自己的地方长官审判。

——摘编自[比利时]亨利·皮雷纳《中世纪的城市》

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳宋代城市治安管理的主要特征。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出相比于宋代,中世纪西欧城市治安管理的不同之处,并简析原因。

(3)综合上述材料并结合所学知识,谈谈你对城市治安管理的认识。

材料一 中世纪西欧由于城乡之间没有形成贡赋关系,城市不能向农民征收税赋,城市最初的粮食需求只能来自周边农民的销售。大约从12世纪起,西欧城市迅速发展,乡村专门化的粮食生产吸引了专职商人参与,国内粮食贸易很快发展起来,但远距离收购的粮食不能在城内直接售卖,必须通过当地代理人销售。伴随着粮食供应带来的巨大商机,庄园开始扩大粮食生产,专门出售剩余谷物,成为城镇最直接的“农业腹地”。为保证市民生活需求,城市当局往往对粮食市场实行严格管制,不允许市民下乡收购粮食、购买园基超过其需求能力的粮食等,并设立以市长为首的“巡回法庭”商讨价格、检验各类商品,维护城市粮食市场的有效秩序。尽管如此,城市粮食的供应依然非常紧张,这也使得城镇与周围农村的关系非常紧密,出现了城乡一体化的趋势,从而改变了周边农村传统的农业结构。

材料二 与西欧相比,中国古代重点城市的粮食供应主要通过官府调拨,如南宋都城临安“凡诸军、诸司、三学及百司、顾券、诸局工役等人,皆给焉”,但“细民之食,皆需之铺家”。与西欧不同,中国农村的粮食不一定直接卖给附近的城镇,而是由商人舟运至杭、至秀、至南浔、至姑苏等地粜米。宋代以后,地主的地租粮自食比例较少,相当部分作为商品粮直接运往城镇或急需地点销售。地主居于市镇中,既从事农业经营,又进行商品生产,当粮价低贱时,地主则大肆收购,反之则出售粮食,从中获取厚利,因此地主富室深刻影响了市场粮食价格。为保障粮食供应,官府往往采用设置官仓等间接手段平抑粮价,而较少使用行政或强迫手段干预其它经营者。正是由于中国城市的生存无须单独依靠周围的乡村,因此城乡关系比较松懈,没有建立起来直接的经济联系,因而城市不可能推动农村发生转变。

——以上材料均摘编自谢丰斋《比较中西方古代城市的粮食供应》

(1)根据材料一、二、概括古代西欧与中国城市粮食供应的差异。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析古代西欧和中国城市粮食供应差异造成的不同影响。

材料一 宋代以前,绝大多数的城市是中央和各级地方政府的所在地,它们的政治意义远远超过商业意义,其商业活动只能局限在“市”这个特定的区域中进行,作为居民生活区的“坊”与“市”是相分离的。到宋代,城市一般沿街开店,商人只要纳税,都可在城中任择地点开设店铺,同时在开封、杭州等大城市中,又出现了夜市、早市和鬼市。为了加强管理,政府或构筑新的城墙,把近郊之地围入城中,把郊区变成城区,或在城外设厢,将其视同城区一样来管理。在此同时,在交通干线或人口聚集的地方也出现了由草市发展而来的市镇,两宋时期大约有6000-7000个墟集市镇,作为新型的工商业据点,散布在广袤的乡村地区。

——摘编自包伟民、吴铮强《宋朝简史》

材料二 唐朝政治保留着“贵族共和”的特点,宋朝则形成了“君主独裁”的制度。所谓“君主独裁”,从官制上来说,就是尽可能多地将国家机构置于君主的直接指挥之下,方方面面的国家运作,均由君主一个人来统辖。

——摘编自吴钩《新民说·宋仁宗:共治时代》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋朝城市发展的新变化,并指出变化的根本原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出宋朝实现“君主独裁”的具体措施。

材料一 (隋炀帝)开凿这几条运河,有经济的目的,也有政治和军事的目的。东晋南朝虽偏安一方,长江流域的经济却逐渐得到发展,尤其是长江三角洲及太湖流域更显得富庶。……永济渠的兴修还应与伐高丽有关,因为当时已经决定征伐高丽,开凿了永济渠正好便于东征军事的运输。……长江三角洲和太湖流域既已成为富庶的地区,而扬州更是当时极为繁荣的城市。这样的富庶地区和繁荣城市促使炀帝早日开凿有关的运河,并亲自前往游赏。

——摘自史念海《中国的运河》

材料二

(1)根据材料一回答隋炀帝开凿大运河的原因,结合所学知识指出隋朝大运河开通在经济方面的积极作用。

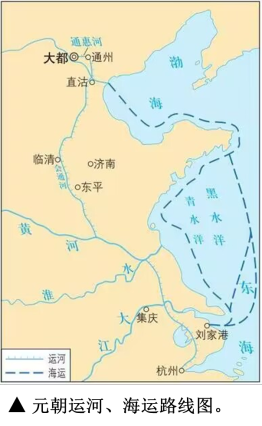

(2)根据材料二结合所学知识,说明元朝重新开通大运河的原因。并从运河路线的角度指出元代大运河与隋代大运河相比发生的变化。

材料一 11至12世纪,中国发生了波澜壮阔的文化转型,在广阔的领域引发转变。

| 概述 | 举例 | |

| 文学 | 文学上“诗家虽率意,而造语亦难。若意新语工,得前人所未道者,斯为善也”“文以载道”被提出,渗透着强烈的淑世精神 | 如“羌管弄睛,菱歌泛夜,嬉嬉钓叟莲娃”等宋词兴起如“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平” |

| 经学 | 士风新变,疑经、新解,层出不穷,从章句训诂转向发明义理,返回到先秦的经典著作里探寻儒学思想的源头,所关注多为蒙养教育、族规家范、为官之道、佐天子而理国政等 | 范仲淹据《易经》作《上执政书》:“‘穷则变,变则通,通则久’。非知变者,其能久乎?” |

| 史学 | 史学评论高潮形成,道德原则成为史家品评的终极标准。官修到私撰转变,着力研究区域专门史,并更多强调“正统论” | 司马迁《资治通鉴》客观选择史料,考辨真伪,秉持“顺之则昌,叛之则亡”的道德之上原则 |

——摘编自【美】刘子健《中国转向内在:两宋之际的文化转向》

材料二 宋代形成了“内省”“精致”的“宋型文化”,新的文化模式经过沉淀和自我充实后,转而趋向稳定、内向,不仅没有导出“近代化”,而且新的意识形态凝结为一种顽固的文化类型,并从实际渗透到整个国家,宋代以后的中国文化知识在旧的基础上发生了新变化,这本身又称为传统的一部分,且其影响一直持续到20世纪初期。

——摘编自张晓淮《两宋文化转型的新诠释—读刘子健〈中国转向内在:两宋之际的文化转向〉》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋代文化转型的主要表现,并简析其原因。(2)结合材料一及中国古代史的相关知识,谈谈你对材料二观点的理解。

材料一

| 二侍填香石刻 这是四川地区出土的宋代石室墓石刻精品,收藏于中国国家博物馆。画面中二侍着展翅幞头,身穿圆领、小袖开衩衫子,露出内衣衣领,腰系带,衫下露出跷尖鞋。面庞圆润,神态敦厚,分立香炉两侧,作填香状。香炉为三足式,炉身为狻猊(suān ní中国古代神话中的神兽)捧莲 |

材料二 部分宋朝展品

| ① | 沈括《梦溪笔谈》 | ⑥ | 壁画《夫妻对坐宴饮图》 |

| ② | 张择端《清明上河图》 | ⑦ | 钧窑 玫瑰紫大花盆 |

| ③ | 宋徽宗《芙蓉锦鸡图》 | ⑧ | 土地买卖契约残片 |

| ④ | 定窑 划花萱草葵瓣口碗 | ⑨ | 石刻朱熹自画像 |

| ⑤ | 手持罗盘的陶俑 | ⑩ | “南海1号”沉船上的瓷碗 |

(2)从材料二中选择至少三件展品,与材料一中的石刻一起策划一个微展览,结合时代背景撰写该微展览的介绍。要:写出所选展品序号;此介绍应包括展览主题、展品与该主题的关系、此展览的意义。

材料一 中国是最早栽培柑橘类果树的国家之一。宋代,柑橘的产销扩大。南方出现了温州、苏州、荆州和福州等多个柑橘生产中心,有众多专门贩运柑橘的商人。开封的酒肆内有温柑、金橘等多个品种,临安有专门售卖柑橘的市场“柑子团”。士大夫喜爱歌咏“橙黄橘绿”,苏轼自称“能手自接果木,尤好栽橘”。南宋韩彦直总结了柑橘栽培技术,撰成世界第一部柑橘专著《橘录》。该书将柑橘类果树分为3大类27种,分述植株、果实、食味和产地等,并介绍了栽培、去病、浇灌、采摘、收藏和入药等各项环节。

材料二 15世纪以后,中国的甜橙传入欧洲,哥伦布将其带到美洲。在甜橙基础上培育出的脐橙成为美洲重要品种。18世纪,瑞典植物学家奥斯贝克在广州记录了当地柑橘品种,并把标本带回国。19世纪初,英国从广州引进宽皮柑橘。

中国良种的引进,使欧美柑橘从药用、装饰转向食用为主,并形成商品化消费。西班牙在18世纪末就出现了商业化柑橘种植园。20世纪初,美国植物学家施永格在中国发现了宜昌橙等耐寒柑橘品种,将其引入美洲,用于改良品种。

《橘录》在欧、美、日均有流传。1923年,《橘录》英文版在欧洲最具影响力的汉学杂志《通报》上发表,法国汉学家伯希和为其撰写引言。世界柑橘业权威著作《柑橘产业》也多次引用《橘录》。

(1)概述宋代柑橘产销扩大的历史条件。(2)阅读材料,结合所学,简述中国柑橘品种和《橘录》在世界传播的影响。

材料一 由于商品交换的繁荣和百业兴旺,宋朝官府为了便于管理、征收货币税和实物,于是将大小商户按同行归口组织起来,当时称为“行”、“团”。此时的工商业团行不是工商业者为维护自身利益,在与封建势力的斗争中自发组织起来的团体,而是封建官府为了便于对工商业者进行科索、派役乃至掠夺,强制工商业者参加,主要为官府服务的组织形式…….宋代行会也是一种垄断性组织,如不是本行中人,即不得在当地营业。会员间在工商业上发生纠纷时,须交由行会仲裁,仲裁结果具有强制性。

——摘编自刘营《宋代行会初探》

材料二 中世纪以来,西欧城市中的各行手工业者为了维护本身的利益,应对外界的压迫。威胁及各种不利因素斗争,有必要结成一种团体。如在意大利的佩鲁贾市,当警钟响起时行会成员应立即放下手中工作,在执事率领下,成战斗队形在指定地点集中,准备战斗。同时,行会逐渐形成完整的组织系统,由全行大会选举行长及其他执事人员,讨论并决定重大问题,并决定对一些违犯行规者的处分。在市政管理上,行会往往负有某种义务,通过它组织市民进行选举,征取税款,建立城市武装等。为保护其成员的经济利益,某些方面虽有一定的保守性,如等级颇严,要求均等,反对竞争,但在当时的历史条件下,行会为工商业者在封建社会中的立足与发展,起到了相当积极且不可替代的历史作用。

——摘自杨师群《宋代城镇工商阶层述论——与西欧中世纪城市市民的比较研究》

(1)据材料一,概括宋代行会组织出现的原因,并指出这一时期行会基本职能。(2)据材料二并结合所学知识,概括指出中世纪西欧行会组织的特点,简析其影响。

材料 宋元时期,茶叶“出于闽中者,尤天下之所嗜”。以北苑为代表的建安茶园被列为官茶园。北苑茶品种繁多,《东溪试茶录》中记:“茶之名有七,一曰白叶茶、次曰甘叶茶、三曰早茶、四曰细叶茶、五曰稽茶、六曰晚茶、七曰丛茶。”制作贡茶的茶叶取用早茶以上的茶种,其制作过程十分讲究,也特别奢靡。据《宋史·食货志》记载,北宋大观年后,建茶岁贡20余万斤。除上贡朝廷外,还有大量销售。南宋以后,建茶产量更是剧增。鸦片战争后,福建茶叶生产在商品经济大潮下迅猛发展。1853年,朝廷准许闽江上游茶叶改由福州海运出口。洋行买办内地收购茶叶制度的实行,直接将内地茶叶经济与沿海茶叶贸易对接起来。1858年,外商到中国内地购货出洋只要缴纳一次2.5%的子口税,极大降低了从武夷山运茶出洋的成本。19世纪70年代晚期,福州茶叶输出居全国之首,走向茶叶贸易的鼎盛时期。

——摘编自刘锡涛《试探福建茶叶生产及近代茶叶外贸鼎盛的原因》

(1)根据材料并结合所学知识,说明宋元时期福建茶叶“尤天下之所嗜”的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,简析近代以来福建茶叶贸易发展的背景。