材料一 《大清一统志》共三修,历康熙至道光五朝,展示了清朝从大乱走向大治达到鼎盛,又从鼎盛走向衰落的历史进程,蕴含着中国疆域一统之盛的理念。三藩战争结束后,每一地区均被载入一统志,以从观念上确认疆域统一,“奉命开馆纂修一统志书,适台湾、金门、厦门等处已属内地,设立郡县文武官员,请敕礼部,增入通志之内。”雍正朝,完成了对“大一统”理论的论证,雍正皇帝借曾静一案之机,提出“中外一家”,正面批判“华夷之辨”;嘉庆重修一统志,整个西北、北部地区完全纳入“大一统”疆域版图之中。疆域一统之盛的理念是对“大一统”理念划时代的突破,也是“中国”概念演变的重要例证。

——摘编自李金飞《清代疆域“大一统”观念的变革》

材料二

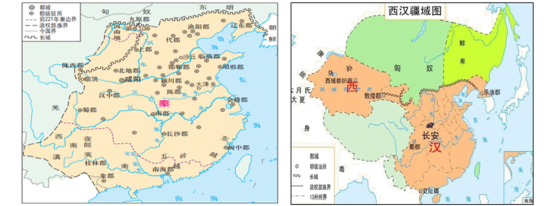

清朝形势图(1820年)

(1)据材料一并结合所学知识,说明清代纂修《大清一统志》的意图及其时代背景。

(2)据材料并结合所学知识,评析清代纂修《大清一统志》的意义。

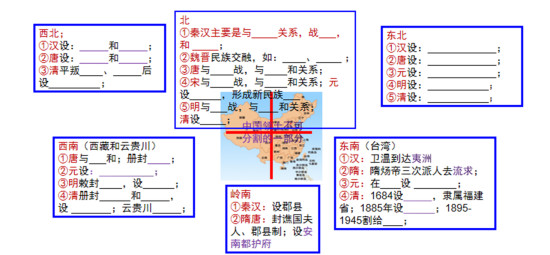

(1)结合秦、汉疆域图指出这一时期边疆管理和民族关系的阶段特征。

(2)结合西晋、唐、宋疆域图指出这一时期边疆管理和民族关系的阶段特征。

(3)结合元、明、清疆域图指出这一时期边疆管理和民族关系的阶段特征。

(4)结合秦-清疆域图指出中国边疆六个方位是怎么逐渐稳定下来的,进而概括六方位疆域特征。

材料一 清代既继承了历代王朝的治边思想,又有创新和发展。随着沙俄等对中国边疆的觊觎,清统治者极其重视对边疆民族的治理,逐步形成以“因俗而治”为核心的边疆民族统治政策。如在蒙古族地区设立盟、旗两级单位进行统治,在东北、北部和西部边疆,分设若干将军辖区和办事大臣辖区,在中央专设理藩院掌管蒙古族、藏族等民族事务。

——马大正《中国边疆经略史》

(1)据材料指出清代边疆治理遇到的新问题及边疆治理的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,简析清代边疆民族政策的历史意义。

材料二 明朝建立时面对的是一个多元的世界,大规模的国际性联系还未建立。15世纪郑和的远洋探险,没有给世界留下中国有潜在性的、挑战性的印象。16世纪区域经济的不平衡性繁荣使明王朝在周期性规律的支配下逐渐失去行政有效性。17世纪时,西方传教士的到来并未使精英群体认识西方文明崛起的国际竞争含义,自然灾害、战争、改朝换代吸引了主要注意力。18世纪,清王朝的建立完成了中华文明地理空间与行政版图的重合,这一成就强化了统治者的安全感,却也进一步加剧了对外部世界的忽略。经济的繁荣增强了这种心理倾向,与西方的局部接触也就此中断。19世纪中期,当中国与西方直接接触时,被动挨打的局面已是历史的必然了。

——赵轶峰《“大分流”还是“大合流”:明清时期历史趋势的文明史观》

材料三 “东西大分流”是指,东方与西方在很长时间里没有什么差别,但后来西方逐渐崛起(被称为“欧洲奇迹”),然后称霸世界,而东方却一蹶不振。在具体分析西方是如何从危机中走出来之前,要先明确现代西方成长的三条基本线索,建立起西方近五百年走向的基本框架:第一条线索是国家崛起,其本政治框架的重塑;第二条线索是社会崛起,新的二元结构形成;第三条线索是市场崛起,资本主义飞速成长。这二条线索不是齐头并进的,它们有时合作、有时撕扯,相互缠绕、相互塑造,每条线索都存在几种不同的细分模式。顺着这个思路可以推测出,现代化的实现路径其实有很多种。

——李筠《西方史纲:文明纵横3000年》等

(3)根据材料二,概括明清时期的历史特征并结合所学分析其历史影响。

(4)根据材料三并结合所学知识,简析“欧洲奇迹”产生的原因。

(5)根据材料并结合所学知识,评价“东西大分流”的观点。

1755一1759年,清朝出动数万军队平定叛乱,结束了天山南北长达数百年的分裂割据局面、清朝基本沿用汉、唐治理西域的办法,在新疆实行以军事为主的军府制度,设置伊犁将军为最高军政长官。在汉、回农民聚居的乌鲁木齐,清政府采用与各省一致的郡县制,而塔里木盆地是维吾尔族的聚居区域,清政府则基本保留其原有的伯克统治制度。1759年,清政府从内地抽调八旗、绿营官兵到新疆携眷长驻,在各战略要地和交通要道修筑城堡,这些城堡不仅是军队驻所,后来还发展成为各地的政治、经济、文化中心;清政府还在天山南北开展了以大规模屯田垦荒为中心的农业生产活动,使新疆大片万古荒原变成了良田,从根本上解决了新疆军府人员的粮食问题。但在强调边疆地区的特殊性和制定特殊政策时,也出现了一些不利于各民族交流、影响边疆民族社会发展的消极因素,如南疆实行的回汉隔离政策等,迟滞了边疆地区的经济开发。

----摘编自齐清顺《清朝对新疆的治理与开发》

(1)根据材料,概括清朝前期治理与开发新疆的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,评价清朝前期对新疆的治理与开发。

材料一 冰嬉,亦称冰戏、冰技,是指萌芽于中国古代北方民族的冬季生产生活实践,形成于明末清初的传统冰上娱乐形式,其中包含多个运动项目。冰嬉中包含的“跑冰戏”和“蹴鞠之戏”等项目,早在努尔哈赤统治时期的后金宫廷就开始流行,后来成为清代宫廷冰上娱乐活动的泛称。

入主中原的清朝主政者,将北方民族传统冰上活动与流传两千多年的宫廷百戏相结合,创造了冰嬉盛典,并写入清代的典志体史书之中。从此开始,冰嬉成为清代礼乐制度中的重要庆典活动,由传统冰上娱乐活动转变为王朝国家超越民族、超越地域、超越时空的宫廷盛典。

(1)阅读材料一,概括清代冰嬉盛典的形成因素。

材料二 乾隆十年(1745),冰嬉被乾隆皇帝钦定为“国俗”。

“国俗”是认同清王朝“天下”的子民共同保持的风俗习惯,也是区分清王朝与异城外邦最具有标志性、符号性、象征性的特征。

在康乾盛世末期的乾隆朝,国家危机逐渐凸显,冰嬉于是作为国家复振的文化资源,成为强化文化认同的国家庆典。乾隆朝将冰嬉盛典完美地融入清代礼乐制度,体现了王朝国家从自身文化传统中汲取营养,并将具有“自我文化认同”价值的因素融入国家典礼的过程。王朝国家对生民共同心理素质的塑造,悄然成为清王朝凝聚人心的内在动力。

(2)依据材料二,结合所学,说明冰嬉作为“国俗”的意义。

材料一 西汉王朝继承了秦朝的政策,在北疆、西南等地区设立了众多的郡县,负责该区的民政和防务。对于内徙的边疆民族,则设立属国,其内部事务仍由该部酋长负责。西汉王朝还以长城为主干,构建了由塞、障、亭、燧组成的边防体系,并开展了以军屯为主的屯田活动。此外,西汉王朝还对匈奴先后采取了和亲、征讨、纳降、内徙等政策,实现对匈奴的管辖;对西域诸国则主要通过频繁派遣使者、和亲、征讨、册封官爵等政策,实现对西域的掌控。

材料二 对于内地和边疆,乾隆继承了康、雍的思想,认为:“蒙古、汉人,同属臣民,如有书写之处,应称蒙古、内地”,并以积极态度治理边疆各民族,使其起到“屏藩”“拱卫”的作用,如:安抚首重蒙古成为清朝的基本国策,以及设立与六部平行的理藩院。对于云南、贵州、四川等地的土司制度,清政府也逐渐废除,并设置流官予以管理。

——以上材料均摘编自马大正《中国古代边疆政策与边疆治理》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括西汉边疆治理的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析清朝边疆治理的进步性。

(3)综合上述材料并结合所学知识,简要谈谈你对中国古代边疆治理的认识。

材料一 清朝前期,中央设立理藩院统管边疆民族事务,派将军、都统等官员监管边疆军事、民政,颁布《蒙古律例》《回疆则例》《新疆条例》等法律。蒙古诸部在吸收八旗制度、草原会盟习俗基础上,实行盟旗制度,各旗受中央政府直接管辖,各盟、旗不相统属。统一新疆后,在传统伯克制度基础上,实行政教分离政策,伯克不能世袭,负责当地民政事务。西藏地区,派驻藏大臣处理西藏事务,并借助宗教领袖教化风俗,实行金瓶掣签制度。西南边疆实行改土归流,设府厅州县,建立保甲制度。台湾、海南地区实行郡县制度。对于边疆民族上层人士,朝廷常邀请其赴京觐见,旅途费用由朝廷承担,觐见时享受盛大宴赏。政府还鼓励内地人口移居边疆,贷给种子与耕牛;在边地创办学校,发展儒学教育。清朝的边疆治理制度较历代而言最为成熟和完善,体现了清朝治边方略的基本精神,边疆治理也卓有成效。

——摘编自方铁《论元明清三朝的边疆治理制度》

材料二 民国建立之初,中央政府对边疆治理尤为重视。《中华民国临时约法》明确规定,中华民国的领土“为二十二行省、内外蒙古、西藏、青海”;中华民国人民“一律平等,无种族、阶级、宗教之区别”;参议院的参议员“每行省、内蒙古、外蒙古、西藏各选派五人,青海选派一人”。中央设立蒙藏事务局,由其负责边疆事务,如发展蒙藏地区经济和社会事业,出版蒙藏回文的《白话报》,设立蒙藏专门学校,嘉奖边疆地区爱国上层人士,任命边疆民族地区的官员等。1919年,孙中山在《建国方略》中提出开发边疆、发展边疆经济与文化的计划,这是中国历史上第一次把边疆建设纳入国家经济建设的一份整体规划。

——摘编自孙宏年《民国初年的边疆治理思想与机构演变(1912—1919年)》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括清朝边疆治理举措所体现的治边策略,简析其治边举措的主要作用

(2)根据材料二并结合所学知识,概括民国初年边疆治理呈现的新变化,分析边疆治理所折射出的时代特征

材料一 华夏……为中原主体居民的总称,以别于四邻较为落后的民族,后者相对华夏族被概称为“夷”。春秋争霸史主要是齐、晋两国与楚国争夺霸权的历史,这本身就带有华夷之争的性质。……楚国也在北向争霸的漫长过程中逐步向华夏集团靠拢……同时,华夷关系并非只有斗争一面,双方也存在密切的和平接触与交流。以婚姻为例,双方通婚的材料见于史载者颇多。……秦灭六国,诸夏为一,秦始皇接受了邹衍的“九大洲”理论,欲把边疆之土与四境夷狄尽数吸纳到帝国的政治结构之内。华夏族吸收了大量新鲜血液,最终形成了统一而有持久生命力的汉民族。

——张帆《中国古代简史》

材料二 元朝大一统的成果,不仅表现为版图辽阔,而且表现为对边疆控制的强化。……对漠北、东北、云南、吐蕃等边远地区,元朝都因地制宜地实施了有效的行政管理。

——选——编自《元史·地理志一》

材料三 著名民族学家费孝通先生把中华民族的发展历程形象地比喻成“滚雪球”。最早是黄河下游的不同部落之间碰撞融合,汇聚成雪球的核心;然后长江流域的部族加入进来……清朝满洲的入主、对新疆的开拓、对西南统治的加强,又为雪球增添了新元素。

——赵冬梅《法度与人心:帝制时期人与制度的互动》

(1)根据材料一,概括春秋战国时期华夷关系的特点。结合所学知识指出秦始皇把“边疆之土与四境夷狄尽数吸纳到帝国的政治结构之内”的具体举措。

(2)根据材料二并结合所学,指出元朝对漠北、东北、云南、吐蕃因地制宜进行管理的表现。

(3)阅读材料三,概括“滚雪球”的主要内涵。结合所学说明清朝如何“为雪球增添了新元素”。

(4)结合以上内容,谈谈你的认识。

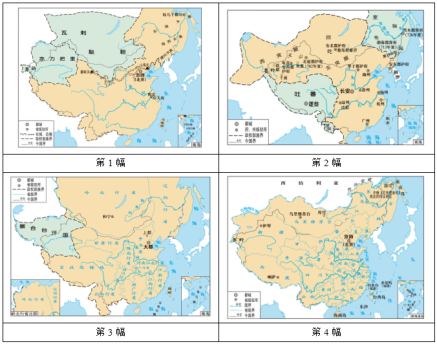

材料:四幅图片分别是我国古代某四个统一王朝的全图。

材料二:鸦片战争后,对殖民侵略的反抗过程,也是从“华夷之辩”到中华民族的建构过程,正是同仇敌忾的反抗侵略斗争,成就了中华民族;对满族王权的反抗过程,同时也是“新民”的建构过程,将大清皇帝的子民改造为中华民国的国民。因此正如“民族国家”这个合成词所表达的那样,“民”标示着这个新国家的政治属性,她不再是一家一姓之国家,而是人民之国家;“族”标示着这个新国家的文化属性,她是中华民族之国家。

﹣﹣据翟志勇《中华民族与中国认同﹣﹣论宪法爱国主义》

材料三:1939年2月13日,顾颉刚发表文章《中华民族是一个》,掀起“中华民族”性质的大讨论,参与其中的著名学者不下十余人。顾颉刚认为,“民族”是“在一个政府之下营共同生活的人”,而中华民族实则就是中华民国的全体国民。1949年中华人民共和国的成立,在巩固中华民族理论构建成果的同时,形成“民族平等”的政治话语。但至20世纪80年代,“民族问题”再次成为国家治理的客观问题。曾经参与1939年论辩的费孝通提出“中华民族多元一体格局”理论,学者们一致认为,该理论“将民族理论与中国民族工作的实践结合起来,把汉族的研究与少数民族的研究结合起来,对中华民族构成的全局和中国的民族问题作了高层次的宏观的新概括”。

(1)依据材料判断四幅地图分别属于哪个朝代?根据结合所学知识,指出清朝经略边疆的措施有哪些

(2)根据材料二并结合所学知识,简述近代前期推动中华民族观念形成的历史背景。

(3)简析“中华民族多元一体格局”理论提出的原因。

材料一:据清代官修《明史》载:“顺治三年六月,大兵克绍兴,以海(朱以海,即明鲁王)遁入海。久之,居金门,郑成功礼待颇恭。既而懈,以海不能平,将往南澳。成功使人沉之海中”。

材料二:江日升在其著作《台湾外纪》中,引“野史”《明季续闻》道:“辛丑,(郑)成功迎(鲁)王归金门,仍奉供给。壬寅(1662年)五月初八日成功殆……(十一月)鲁王薨。

注:江日升是为明末将领之后,自幼听闻父亲谈论明郑事迹,康熙年间恩科解元。

(1)指出材料一、二中对明鲁王的死因记载的矛盾之处。(2)针对明鲁王死因,你认为上述两则材料何者可信?或你另有观点?说明理由。

材料三:1959年,明鲁王墓于金门重见天日,出土刻有墓志铭的石碑一块,上刻“监国鲁王讳以海……力图光复,虽末路养晦,而志未尝一日稍懈也……王素有哮疾,壬寅(1662年)十一月十三日,中痰而薨”等字。

(3)材料三对澄清明鲁王的死因有何价值?从史料的性质和价值的角度简述理由。(4)综合上述材料,例举两项导致历史记载出现“矛盾”的原因,并指出破解这一“矛盾”的方法。