阅读材料,回答下列问题。

材料一 明清时期植棉逐渐成为国家战略,直到英国的工业革命,中国的棉纺织技术都处于世界较高水平,我国的棉纺织品不仅为百姓提供了精美的衣着原料,而且销售到东南亚以及欧美各国。在长达三个多世纪的过程中,中国棉布的外销数量持续增长。

英国工业革命期间,棉纺织机及与之配套的复杂的机器系列相继问世及大地提高英国棉纺织业的生产力,……经历百年的抗争后,印度彻底从棉布出口国变成进口国,英国还将目光投向当时处于封闭状态的中国,到1831年,中国棉纺织贸易首次由出超变入超。鸦片战争后,“美国棉”“英国纱”“东洋布”充斥在中国市场上,中国本土棉花产业急剧萎缩。

1893年,张之洞从美国引入陆地棉种子,在湖北试种初步获得成效。此后清政府、北洋政府和国民政府及一些棉纺企业,不断大量从美国引入陆地棉种子。

材料二 新中国成立后,在大搞农田基本建设的基础上,国家采取了扩大棉田面积、推广先进农业技术、更换优良棉种等措施,棉花播种面积扩大一倍多,为中国成为大纺织品服装生产国、出口国及消费国打下了坚实的基础.中国已由产棉大国变为产棉强国,形成黄河中下游、长江中下游和新疆三大产棉区。目前,我国棉花产销一体化成熟,郑州交易所取得了棉花这项大宗商品的定价权。新疆长绒棉是由海岛棉培育而来,具有暖和、透气、舒适的特点,而且纤维柔长、洁白光泽、弹性良好,深受市场欢迎。2020—2021年新疆棉产量520吨,占国内产量比重约87%,占国内消费比重约67%。自人工合成纤维诞生以来,棉花占全球纤维消费的比重逐渐下降至30%左右,今天,全球每年约生产5200万吨的石油基合成纤维,几乎是全球棉花产量的两倍。21世纪20年代,美国以人权为借口,“抵制新疆棉花和纺织工厂”,实际上是想要将中国从全球纺织龙头的宝座上拉下来,打击中国对全球纺织业的绝对支配地位。

——以上材料均摘编自黄金生的《棉花:曾经改变世界格局的“神奇之花”》

(1)根据材料并结合所学知识,概括自明清以来影响中国棉纺织业发展历程的原因。(2)根据材料并结合所学知识,谈谈你对21世纪20年代“中美棉花战争”认识。

2023年3月16日第一财经消息,根据国家统计局有关数据预算,当前我国低龄老人(60-69岁)总量保守估计已经达到了1.5亿,从2022年开始,我国就进入到退休高峰期。阅读下列材料,回答问题

材料一 与前朝相比,清代是中国人口剧增的时期。……据《东华录》记载,1651年(顺治八年)全国丁男之数是1000余万。其时,户籍以一户一丁计。若按户各五人推算,加上由于种种原因而隐瞒的人口,实际数字在6000万上下。到康熙时突破1亿;1793年(乾隆五十八年)猛增到3亿以上:1834年(道光十四年)已经超过4亿。不到200年的时间里,人口增加了6倍以上。同当时的生产力相比,其速度和数量都是惊人的。

——摘编自陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

材料二 我们来看改革开放之后经济增长的源泉。……人口因素是如何在改革中被转化成高速经济增长的呢?我讲三个故事,作为改革开放三个历史瞬间的代表。第一个是小岗村的故事。……家庭联产承包制赋予了农民自主配置生产要素的权利,因此,一旦剩余劳动力显性化,需要转移的时候,体制条件便逐步与之适应。先是转移到更广义的农业即林牧副渔产业上,继而转到农村的非农产业即乡镇企业中,再进一步依次转移到小城镇、小城市、中等城市、大城市和沿海地区。在这个过程中就出现了第二个故事——邓小平1992年的南巡及其讲话。在这些讲话中,他肯定了经济特区,肯定了市场经济,推动了对外开放。从此,沿海地区吸引了更多的制造业投资,吸纳了大规模地转移出来的农村劳动力。这种重新配置在微观上提高了农民收入,同时在宏观上提升了中国的劳动生产率和全要素生产率。第三个故事是中国加入世界贸易组织。……从此我们就真正地逐步参与到世界经济分工体系之中,引进外资发展劳动密集型产业,把利余劳动力体现在劳动密集型产品当中,通过贸易中取得了国际竞争力,从而在经济全球化过程中兑现了我们的人口红利。……直至2010年之前,中国潜在的经济增长率大约为10%。如果查阅世界银行的各国数据会发现,这个时期没有任何一个其他国家有这么快的增长速度,也找不出任何国家在任何其他时期有过出这样的经济增长表现。正是由于独特的人口转变阶段,与独特的改革开放举措结合在一起,形成了中国的二元经济发展过程。

——中国社会科学院蔡昉教授在首届中国发展理论国家年会上的发言

(1)根据材料一并结合所学,简析清代人口数剧增的原因及造成的影响。(2)根据材料二并结合所学,分析改革开放后人口因素是如何推动社会主义建设的?结合上述材料谈谈对今天中国的启示。

3 . 某校学生历史研习社对明清晋商与徽商的活动很感兴趣,查找各种材料展开研究。

研究一:阅读文献,提取信息。以下文献摘自明朝士绅谢肇淛撰写的随笔札记《五杂俎》。

富室之称雄者,江南则推新安,江北则推山右(太行山西侧)。新安大贾,鱼盐为业,藏钱有至百万者,其他二、三十万则中贾耳。山右或盐或丝,或转贩,或窖粟,其富甚于新安。

1.在谢肇淛眼中,当时最富裕的商帮是2.依据上述材料,分析作者主要关注了商帮哪些方面的信息?(双选)

| A.政治影响 | B.产业经营 | C.产生地域 | D.生活情趣 |

研究二:搜集民谣民谚,比较历史。

徽商:钻天洞庭,遍地徽。

无徽不成商,无徽不成镇。

三年吃苦,拼搏出头。发达是爷,落泊歙狗。

十家之村,不废诵读。

晋商:船帮乘风破浪,东渡扶桑(日本),商帮驼铃声声,传播四方。

先有大盛魁,后有归化城(今呼和浩特);先有复盛公,后有包头城。

买卖不成仁义在。

3.阅读上述民俗民谣,概括徽、晋两地对商业活动关注视角的异同。研究三:解读档案,诠释历史。

乾隆27年(1762年)2月14日上谕表彰:“所有两淮商众,承办差务,皆能踊跃急公,宜沛特恩,以示奖励。”清政府档案统计徽州歙县人鲍志道任两淮总盐商二十多年间,先后“捐纳”2000万两白银与12万石粮食(约合1440万斤)。乾隆感慨“富哉商乎,朕不及也”。

咸丰二年(1852年)二月至三年正月止,《为遵旨报上捐输情形奏折》记载:绅商士民捐输银数,则山西、陕西、四川三省为最多。山西共计捐银一百五十九万九千三百余两。

4.从上述档案看,对徽、晋商人,朝廷关注的重点是什么?请说明原因。5.综合上述材料,谈谈你对徽、晋商帮作用和处境的认识。

材料一 15-17世纪的中国经济首次面对全球经济的新格局,西欧和日本商人用白银购买中国的生丝与丝织品、瓷器、茶叶、蔗糖,西欧商人把东南亚香料等产品输往中国,澳门成为重要的贸易中转站之一,西方学者将其概括为“丝—银”对流。巨额白银资本的流入,刺激了太湖流域及东南沿海地区经济的蓬勃发展,物价多以银两计算。福建海商携中国商品蜂拥至马尼拉,交换墨西哥白银。基督教以澳门等地为据点,形成网状基督教文化圈。原先无法挑战中国朝贡制度的那些国家如日本、缅甸以及葡萄牙等殖民者,也居然能与中国作对,甚至发动对中国的攻击。晚明(16世纪下半叶至17世纪中叶)历史大变局的帷幕慢慢揭开。

——改编自李伯重《火枪与账薄:早期经济全球化时代的中国与东亚世界》

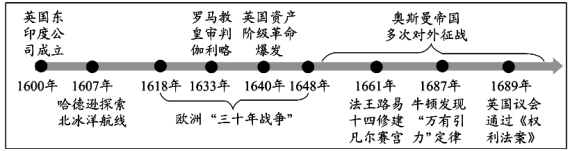

材料二 17世纪重大事件时间轴

材料三 革命、战争、弑君等于17世纪频繁上演,其程度与范围不仅前所未有,而且呈现全球弥漫的态势。可以说,从英格兰、法国到沙俄帝国、奥斯曼帝国到撒哈拉以南的非洲,以至南北美洲,无一幸免。17世纪是“充满危机的世纪”。

——(英)帕克《全球危机》

(1)依据材料一,指出“晚明历史大变局”的表现。

(2)综合三则材料,结合史实,谈谈你对17世纪“充满危机”的认识。

江南名郡松江府

材料一 明洪武年间,全国夏税秋粮总共二千九百四十三万石,其中,苏州府实征二百八十万九千,松江府一百二十九万九千余。但松江府属地方,仅抵苏州十分之三,而赋额却半于苏州。同时,松江还有“松江棉布,衣被天下”之誉。

——马学强《论明清时期松江府的经济特色》

材料二 明清江南部分府县市镇数

| 朝代 府别 | 明代 | 清代 | ||||

| 镇数 | 市数 | 合计 | 镇数 | 市数 | 合计 | |

| 苏州府 | 45 | 45 | 90 | 58 | 59 | 117 |

| 松江府 | 42 | 20 | 62 | 97 | 39 | 136 |

| 镇江府 | 9 | 6 | 15 | 13 | 17 | 30 |

| 嘉兴府 | 30 | 13 | 43 | 29 | 21 | 50 |

| 湖州府 | 18 | 4 | 22 | 29 | 35 | 64 |

——据陈国灿主编《江南城镇通史》(明代卷、清前期卷)

材料三 明清两代松江府进士各县分布

| 华亭县 | 上海县 | 青浦县 | 金山卫 | 娄县 | 金山县 | 本贤县 | 南汇县 | 共计 | |

| 明代 | 265 | 165 | 25 | 11 | — | 一 | — | — | 466 |

| 清代 | 75 | 60 | 52 | 3 | 77 | 10 | 5 | 8 | 290 |

| 共计 | 340 | 225 | 77 | 14 | 77 | 10 | 5 | 8 | 756 |

——陈凌《明清松江府进士人群的初步研究》

材料四 明清松江府各县女性作家人数、著姓望族以及学校的关系

(说明:“明清妇女作家”数据库中,松江府的女性作家共有139人)

——彭霞等《空间视域下明清女性作家地理分布及其成因——以松江府为例》

(1)根据材料,为明清时期的松江府写一篇享誉“江南名郡”的推介词。

(2)谈谈你对“数字人文”应用于历史学研究的认识。

材料一 明代以生产粮食为主、家庭纺织原料为辅的自给自足性质的单一经营格局被逐渐突破。种植较广的经济作物,首推棉花和桑树,江南和华北都形成了大面积植棉区,蚕桑业则集中在长江三角洲地区;闽、粤等地大力发展甘蔗、荔枝、龙眼等经济作物。在经济作物种植面积不断扩大和城镇发展导致的非农业人口增长趋势的促动下,粮食生产也逐步被纳入市场网络,出现了粮食生产中心的移动。如江南原为粮食丰裕地区,但到明代中后期由于棉、桑等作物的广泛种植,致使粮食严重匮乏,只得从湖广、四川等地大量输入。商品性农业的发展,使以粮食生产为主体的农业结构被与商品生产密切相关的经济作物以及加工这些经济作物的手工业为主体的新型农业结构所替代。

——摘编自白寿彝《中国通史》

材料二 近代欧洲农业科技的兴起是与产业革命同步发生的。蒸汽机用于农业生产,并出现了由蒸汽动力带动的绳索牵引犁。化学家对农作物营养、土壤、肥料进行了研究,通过实验方法来探明农业发展中的因果联系。生物学、物理学等自然科学也为农业科技提供了坚实的理论基础。从此,欧洲农业开始由手工向机械作业、由经验向理论过渡,西方农业科技全面超过了中国。

——摘编自李慧红《翻译与晚清西方近代农业科技在中国的引进和推广》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括明代农业生产发生的变化并分析其原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析近代欧洲农业科技兴起的影响。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,谈谈你从中外农业的发展中得到的启示。

美国东方学者劳费尔在《中国伊朗编》中曾高度称赞中国人“采纳许多有用的外国植物以为己用,并把它们并入自己完整的农业系统中去”。

据记载:宋清间我国作物引种以高产、经济作物为主。棉花、玉米、番薯、马铃薯、花生、烟草、辣椒(等蔬菜)先后引入,成为广泛栽培的重要作物。我国作物布局缘此发生了重大变化,并由此加速了中国农业产业分化与农业商品化趋势。明清时期,果蔬栽培种类比宋元时期增加约一倍,我国现代作物、果蔬种类结构基本上在清代后期已经定型。宋清间人口数量又呈急剧增长态势,高产作物的引入对于缓解粮食供应矛盾、促进农业商品化进程发挥了积极作用。

谈谈你对外来作物在中国传播的认识。

材料一 君者,民之源也,源清则流清,源浊则流浊。故有社稷者而不能爱民,不能利民,而求民之亲爱己,不可得也。

——《荀子》

《春秋》大一统者,天地之常经,古今之通谊也。今师异道,人异论,百家殊方,指意不同,是以上亡以持一统;法制数变,下不知所守。

——《汉书·董仲舒传》

人之所以为人者,以有天理也。天理之不存,则与禽兽而异矣。

——《二程集》

有亡国有亡天下。亡国与亡天下奚辨?曰,易姓改号,谓之亡国。仁义充塞,而至于率兽食人,人将相食,谓之亡天下。……保国者其君其臣,肉食者谋之。保天下者,匹夫之贱与有责焉耳矣。

——(明)顾炎武《日知录》

(1)材料一所示不同历史时期的中国古代思想均出自哪一学派?依据材料并结合所学,概述该学派的发展历程。

材料二 理学是中国后期封建社会最为精致、最为完备的理论体系,其影响至深至巨。由于理学家将“天理”、“人欲”对立起来,进而以天理遏制人欲,带有自我色彩、个人色彩的情感欲求受到强大的约束。理学专求“内圣”的经世路线以及“尚礼仪不尚权谋”的致思趋向,则将传统儒学的先义后利发展成为片面的重义轻利观念。但与此同时,理学强调通过道德自觉达到理想人格的建树,也强化了中华民族注重气节和德操,注重社会责任与历史使命的文化性格。

——摘编自张岱年、方克立《中国文化概论》

(2)依据材料一、材料二并结合所学,提炼该学派的精神内核。扼要分析其在当今的社会价值。

材料三 泰西之政治,常随学术思想为转移;中国之学术思想,常随政治为转移,此不可谓非学界之一缺点也。是故政界各国并立,则学术亦各派并立;政界共主一统,则学界亦宗师一统。当战国之末,虽有标新领异如锦如荼之学派,不数十年,摧灭以尽;巍然独存者,唯一儒术。而学术思想进步之迹,亦自兹凝滞矣。夫进化之与竞争相缘者也,竞争绝则进化亦将与之俱绝。中国政治之所以不进化,曰惟共主一统故;中国学术所以不进化,曰惟宗师一统故。而其运皆起于秦、汉之交,实中国数千年一大关键也。

——梁启超《论中国学术思想变迁之大势·儒学统一时代》

(3)阅读材料三并结合所学,请你谈谈如何传承与发扬中国的优秀传统文化。

材料一 如果一种思想成为拥有权力的意识形态而笼罩一切,这时,会有一些空洞的套话反复,这些话语不仅会常常写在书里而且会成为背诵的教条,甚至当作生活的金科玉律,我曾经相当注意明代和清朝初期。皇权运用普遍主义的真理观念对思想的垄断和遏制。

——葛兆光《中国思想史导论思想史的写法》

材料二 启蒙运动是欧洲文化史上光辉灿烂的一页。在启蒙时代,欧洲知识界对西方文明的传统信仰和价值观重新思考,强有力地扫荡了笼罩着西方世界的封建思想和宗教神学的迷雾。……崇尚科学和对人类理智的乐观主义态度则促进了现代科学的重大发现。

——《中国中学教学百科全书历史卷》

材料三 在“五四”时期,爱因斯坦曾二度访问中国。“五四”的许多激进分子,为了表明列宁的民主是与爱因斯坦的革命科学相结合的,提出了“民主和科学”这个通俗口号。中国人认为革命飞跃和爱因斯坦主义是一致的。

——A弗里德曼《爱因斯坦和毛泽东:革命的比喻》

(1)据材料一和所学知识,概括明清之际思想界存在的弊病并指出这一时期儒学有哪些新发展。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出欧洲启蒙运动对西方文明的传统信仰和价值观有哪些新思考?

(3)据材料三和所学知识,概括爱因斯坦的“革命科学”的表现,并概括爱因斯坦主义在当时中国的积极作用。

(4)综合上述材料和问题,谈谈我们应怎样树立文化自信?

10 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一 明朝中后期至19世纪中叶以前,苏州是中国唯一拥有全国经济中心地位的城市。苏州“首重机业,城东比户皆然”,丝绸、棉布行销全国各省,“其外洋如高丽、印度以及欧美各国,莫不有销路”。鸦片战争之后,“洋布盛行,布市销减”,“蚕棉得丰岁,而皆不偿本”。据统计,道光年间苏州尚有12000余部织机,到1880年织机仅有5800部。苏州的手工业行会众多,许多行会在19世纪七八十年代还对产品划定统一的价格,并实施统一工价,以限制竞争和自由雇佣。开埠通商后,中外贸易不断发展。20世纪二三十年代,棉布、棉纱、茶丝和米的贸易都不再经流苏州,转而经由上海,苏州变成了大上海的“卫星城”。

——摘编自王卫平《明清时期江南城市史研究》

材料二 16世纪中叶,利物浦还只是一个人口只有500人的小镇。直到1650年代英国内战后,利物浦的贸易和居民人数才开始缓慢增长。17世纪末,利物浦商人的第一艘奴隶船进行非洲航行。到18世纪末,利物浦控制了欧洲41%、英国80%的奴隶贸易。这种充满血腥味的三角贸易一本万利。随着工矿业的蓬勃发展,进出口贸易的急剧增长,利物浦发展速度进一步加快。十九世纪初,40%的世界贸易通过利物浦船坞进行。这里成为从国外运进棉花等原料和英国出口制成品的最重要港口,其地位得到进一步加强。1830年世界上第一条客运铁路在利物浦和曼彻斯特之间开通。利物浦的人口快速增加,最终成为英国第二大都市。

——摘编自王章辉《近代英国城市化初探》

请回答下列问题:

(1)根据材料一并结合所学知识,概括指出明朝中后期至20世纪二三十年代苏州经济地位的变化,并分析导致其变化的主要原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出苏州和利物浦在经济上的本质差异,并简析利物浦在英国工业化进程中的作用。

(3)综合上述材料并结合所学知识,谈谈你对近代以来城市发展的认识。