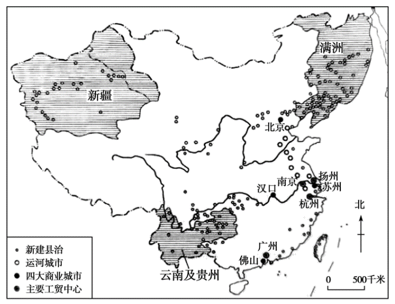

清代前期的城市化及其动力

材料一

材料二 清代前期的康乾盛世,开拓进取,政治清明,赢得了士人以及农民的支持。全国耕地由乾隆十八年(公元1753年)的752万余顷增加至乾隆五十九年(公元1794年)的900万余顷。18世纪时,番薯、玉米和花生等作物得到推广,经济作物如棉花、桑叶、甘蔗、烟草、茶叶、花卉,蔬菜的种植面积都扩大了。在著名产棉区长江三角洲和东南沿海,棉花地占了耕地一半以上。

——材料一、二均摘自薛凤旋《中国城市及其文明的演变》

材料三 康熙二十三年(1683)九月初一日,康熙谕旨开放海禁,为了加强对海外贸易的管理,清政府设立了闽、粤、江、浙四海关,各海关下又设置了众多的海关口岸,管辖范围包括对外贸易、国内沿海贸易和内河航运等。

——摘编自汪炜《试论清代前期“四口通商”的成因及其财政特点》

结合材料二、三和所学知识解读材料一中的相关信息。

材料一 明中叶以来,江南经济进入高度成长时期,这一地区的经济中心——苏州,成为全国最繁华的城市.苏州的繁华带来了奢侈消费的风尚.使它成为当时的时尚之都,邻近的地区纷起仿效,奢侈消费风尚逐渐弥漫于苏松杭嘉湖诸府所属各县各市镇,并通过频繁往返于各地的商人为媒介,很快向各地散播。在奢侈性消费中表现最为突出的是王公贵族和上层士绅。他们集特权和财富于一身,成为晚明奢侈商业的最大受益者,并在权力的庇护下,抢占商机,与此同时,商人通过与士大夫相结交攀附,逐渐跻身士绅之列。这一潮流催生出晚明乃至整个帝制晚期的一个新的社会阶层,那就是绅商,这个阶层将权力与财富相结合,成为明清中国社会的一个突出现象。士大夫热衷于奢侈商业活动,对中国社会的发展可谓利弊兼有,而绅商形成的另一途径,即由商入仕,则可帮助我们解读何以中国商人难以形成自己独立的阶级意识。

——摘编自樊树志《晚明大变局》等

材料二 18世纪以来,英国消费领域所发生的一系列重大变化预示着现代社会给人类所带来的物质进步和精神愉悦。各种奢侈品如茶、咖啡饮品、食糖、郁金香、衣帽、珠宝、银质盘碟、精致家具以及其他新潮商品充斥着人们的衣食住行等领域。一种感官和精神上的消费主义和享乐主义也被前所未有的刺激起来,弥漫着整个英国社会。17 世纪末到19世纪初,奢侈的生活方式与消费观念不断由贵族阶层下移到富有的中产阶级及社会下层。由于奢侈品多是与人们追求优雅、精致以及愉悦生活方式分不开的,所以奢侈消费追求直接刺激了奢侈行业的发展。18 世纪英国奢侈品制造业有丝绸行业、陶瓷工业,甚至到制鞋业、帽子业以及马车制造业等。18 世纪英国最有名的两个金属制品中心是伯明翰和谢菲尔德,伯明翰以五金制品和小玩意闻名欧洲,谢菲尔德以刀叉制品闻名,其中伯明翰制造的各种工业品在欧洲和美洲市场深深烙上了“英国制造”的特性。

——摘编自曹瑞臣《论海外奢侈品消费对近代英国社会的推动》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括晚明以来督侈消费风尚形成的历史背景。

(2)根据材料一、二并结合所学知识.指出晚明时期与近代英国暂侈风尚对社会发展产生的不同影响,并分析出现这些不同的原因。

尼山祭田纠纷案

材料 乾隆三十一年(1766年),山东省邹县,原、被告乃佃户与圣门后裔。

告状人刘天允等64人声称∶自己祖籍邹县鲁元社,各家散住尼山附近的群山窝内,乃是"耕凿山谷,筑堰浚漆,做地为业"的痛地贫民。由于山水时涨时落,因而壑畔土地朝有夕无,难以纳钱粮。康熙年间,乘着朝廷劝民垦地的机会,尼山学录孔传锡哄骗社内零星烟户,把土地"开投"尼山学录之手,假冒"办祭尼山圣庙"之名,而行"偷漏租赋、遮免差徭"之实,籍此敲剥愚民,又借培植圣脉之名封山禁椎,混将周围群山一概吞并,致令小民手足无措,造成"溢讼数年"之累。

被告(孔府)代理人宋掌书在法庭上作了辩驳与证明∶所争祭、学两田乃宋代庆历三年(1043年)所赐,在《阙里志》《邹县志》《山东通志》及《大清会典》上均有记载;此外,孔府所撰《阙里文献考》也有记载,只是因为它是孔府自己所编,不能算作证据。"尼山古来严若泰山,禁比皇陵。自康熙五十三年,被奏老爷(当时的邹县知县)纵这鲁源刘家把山开了。后来虽经严禁,势不可遏。这些年来,牧放樵采,作践不堪了。"邹县知县:"《文献考》吾这里也有,他俱有来历的。是呈览过的,皇上皆见过的。怎么不足为凭呢?"原告声称,所争土地属于民地,乃开垦所得,知县追问;"上了粮了么?"原告回答∶"山水下来,朝有夕无,不堪承粮,没上粮。"知县便否定了原告的主张,威胁原告∶"恁说这不是祭田,是恁的,怎么讲,恁又罢(把)个欺隐揽到头上了?""这是朝廷家地,恁为甚么投充躲避,犯个军罪."原告坦白,之所以告状,是因为康熙五十三年以来一直深受公府家人的欺压,故而想借告状这种外力遏制公府家人的欺压。知县认定这次告状是没影的事儿。原告除了沉默,惟有"求老爷的恩典"。

据徐忠明《小事闹大与大事化小∶解读一份清代民事调解的法庭记录》提取材料蕴含的历史信息(任意3项),结合所学知识加以说明。

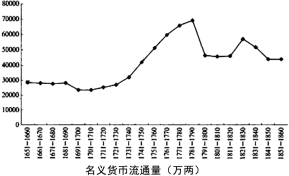

| A.1651-1700年间清朝建立导致经济崩溃 |

| B.白银大量输入推动了18世纪经济的繁荣 |

| C.1791-1810年间白银外流引发鸦片战争 |

| D.1840-1860年间赔款导致货币供给减少 |