| A.《海国图志》 | B.《天朝田亩制度》 |

| C.《资政新篇》 | D.《中华民国临时约法》 |

| A.洋务派 | B.维新派 | C.革命派 | D.顽固派 |

| A.段祺瑞组成讨逆军讨伐张勋复辟 | B.辛亥革命后发起全国性剪辫运动 |

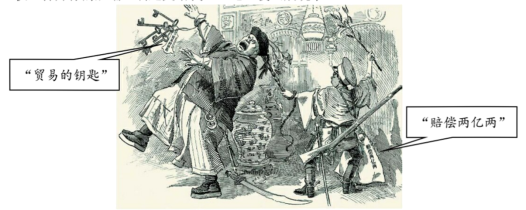

| C.帝国主义国家掀起瓜分中国狂潮 | D.甲午战争后清政府被迫签订条约 |

材料一 《马关条约》签订后不久,李鸿章受命出访欧美。回国后,李鸿章在致旧时幕僚伍廷芳的信中,明确强调:“根本之计,尤在变法自强”。戊戌政变后,李鸿章不认为康有为等人犯了“谋反”等大罪:事实上,李鸿章还暗中相助康有为、梁启超等人,保护他们逃亡日本。后来,李鸿章勉励康渠“精研西学,历练才干,以待他日效力国事,不必因现时境遇,遽灰初心”。面对慈禧的质疑,李鸿章还回答:“臣无可逃,臣实是康(康有为)党”,慈禧听后只能“默然”。

——摘编自雷颐《李鸿章与晚清四十年》等

材料二 从接受康有为的学说开始,梁启超的理想便是改革封建王朝,使之变成君主立宪制的资产阶级国家。1899年至1903年间的激进,与当时国内的政治形势密切相关,由于戊戌变法的失败和清政府的顽固保守,梁转而接受了孙中山的激进方案。1905年他的政治态度复归保守,重新鼓吹起改良与立宪。在袁世凯复辟帝制的关键时刻,梁却又拒绝诱惑、不怕威胁,坚决维护民主共和。

——杜先菊《梁启超一生中的“变”与“不变”》

(1)根据材料一、二和所学知识,分别指出李鸿章和梁启超思想的“变”与“不变”,并分析二人思想变化的共同原因。(2)根据上述材料并结合所学知识,说明近代前期中国救亡图存思想探索的特征。

| A.改变了经济结构 | B.客观上增强了地方势力 |

| C.社会影响力有限 | D.未得到清政府充分支持 |

材料一 明朝后期,玉米、番薯等美洲粮食作物通过多种途径传入中国,逐渐得到推广。番薯“亩可得数千斤,胜五谷几倍”,玉米“种一收千,其利甚大”,大大缓解了“民食问题”,人们遂能腾出更多的时间、劳力和土地等去发展经济作物,社会生活的许多方面也因此深受影响。而粮食生产革命和人口爆炸互为因果,清代以来,人口压力不断增加,原本人烟稀少的广大山区,因为“老林初开,包谷不粪而获”和番薯“备荒第一物”的特性,玉米、番薯等栽种遍野,“生齿日繁”。“棚民租山垦种,阡陌相连,将山土刨松,一遇淫霖,沙随水落,倾注而下,溪河日淀月淤,不能容纳。”

——摘编自何炳棣、陈树平等的研究成果

材料二 英国是世界上第一个进行工业革命的国家。16—18世纪,英国在西欧国家之间的角逐中崭露头角,为工业革命创造了条件。机器发明首先出现在新兴的棉纺织业部门。英国早年的棉纺织品质量低劣,产量有限,国内畅销的棉布几乎全部来自印度。为了抵制竞争,在毛纺织业者的要求下,1700年国会通过议案,严禁从印度等国进口棉布。这使国内棉布价格上涨,刺激了英国棉纺织业的技术革新。棉纺织业的机器革命是从工具革新开始的。1733年,约翰·凯伊发明飞梭,提高了织布效率,诱发了棉纱生产的创新。1735年,英国技工约翰·怀特发明了一台包括自动纺筒和翼形纺锤的卷轴纺车,1737年这项发明获得专利。此后,各种纺纱机在此基础上不断发展。马克思说这种纺车的发明标志着18世纪工业革命的开始。

——摘编自高德步《世界经济史》

材料三 面对中国“数千年来未有之变局”,曾国藩、李鸿章、左宗棠等人看到了中国在武器装备和科学技术方面大大落后于西方,他们继承了鸦片战争时期“经世派”代表人物魏源提出的“师夷长技”的思想,并且极力把这一思想主张付诸实践。洋务运动的范围相当广泛,包括编练新式海军和陆军、制造枪炮船舰、建立外交机构、兴办近代工矿交通企业、设立学堂、派遣留学生等。随着形势的发展变化和洋务派对西方国家认识的逐步加深,洋务运动的重点也发生了变化。大体说来,19世纪六七十年代,运动以“自强”为主要目标,即主旨是适应战争和军事的需要,把重点放在训练新式军队和建设军事工业上。19世纪七八十年代,洋务派在继续“自强”活动的同时,又提出了“求富”的主张,强调兴办近代民用企业。洋务派兴办的军事工业在古老的中国开了近代工业的先河。

——摘编自李侃等《中国近代史》

(1)根据材料一概括玉米传入中国后产生的影响。

(2)根据材料二结合所学,说明“工具革新”所带来的生产组织方式的变化,并简析工业革命在社会生活方面的积极影响。

(3)根据材料二、三并结合所学知识,指出与英国工业革命相比,近代中国工业化开端的不同之处,并简评其影响。

材料一 古代中国始终将政治安全放于首位,倡导忠君爱国理念,维护政权稳定。古人认为“治国之道,必先富民,民富则易治也,民贫则难治也”,历代都十分重视对农业经济的维护。同时将“富国强兵”作为政治安全的保障,注重提升军事实力。统治者一再强调居安思危,要“安不忘危,治不忘乱,虽知今日无事,亦须思其终始”。汉唐时期的和亲政策,保证了与匈奴、吐蕃等民族的和平交往,明代郑和下西洋为中国周边环境和平起到巨大作用。受“大一统”思想的影响,古代中国与周边国家也逐渐形成了比较稳定的东方封贡体制和宗藩观念。

——摘编自赵明畅《总体国家安全观与中国古代国家安全思想》等

材料二 鸦片战争后,晚清国家已岌岌可危,文祥等人认为影响国家安危的原因在于中国“在内无深知洋务之大臣,在外无究心抚驭之疆吏”,主张“驭外之端”为保证国家安全的第一要务。甲午战争之败与庚子事变,虽然逼出了清末新政,但清朝主要政体并无改变。皇权无法彻底放弃专制而建立近现代国家安全体系,传统的“国家安全”已摇摇欲坠。1912年初,清帝国“安全体系”彻底崩溃。

——摘编自张永攀《从先秦“王畿”到近代民族国家》

材料三 国家安全是国家生存和发展的基础,指的是国家利益、特别是重大国家利益免受威胁或危害的状态。随着时代的变迁,国家安全的内涵不断丰富,其构成也随之拓展。传统的国家安全除不言而喻的政治安全外,主要是指军事安全。随着冷战的结束,经济安全地位上升,因而有人把国家安全表迷为政治安全、军事安全和经济安全的有机结合,称之为综合安全。此外,还有科技安全、文化安全、生态安全、社会安全等。

——摘编自马维野《国家安全·国家利益·新国家安全观》

(1)根据材料一,概括中国古代国家安全思想的特征,并分析其产生原因。(2)根据材料二并结合所学知识,指出近代中国国家安全观的主要变化。

(3)根据材料三并结合所学知识,列举新中国成立初期党和政府为维护国家安全所作出的努力,并简要阐述其意义。

材料 从鸦片战争开始,中国人对自己的“近代”有着不堪回首的记忆,“落后”“屈辱”“挨打”等受损者心态占据了主线.但我们翻检近代,不乏有精彩、荣耀和辉煌。在21世纪多元文化环境中,应适时地反省中国人的“近代记忆”,“重写近代史”。如《近代记忆:挽救民族危亡的斗争》《求富与求强:洋务运动与早期现代化》等,体现了作者对中国近代历史的理解。

根据材料,阐释一则晚清时期中国的“近代记忆”,并运用具体史实予以论证。(要求:主题明确,史论结合,逻辑严谨,不得照抄材料中的书名)。

| A.立场不同影响历史结论 | B.蒋介石的观点更加真实客观 |

| C.历史评价标准尚未统一 | D.不同评价都是历史事实呈现 |

| A.清朝主动实施对外开放 | B.中国半殖民地化程度不断加深 |

| C.列强掀起瓜分中国狂潮 | D.中国对外交往的范围不断扩大 |