材料一 1840年,中国以“陈腐世界的通义原则”对抗英国“现代的社会”,最终英国的大炮轰掉了千年以来中国皇帝的权威。至咸同年间(1851--1875),面对“发捻交乘”的“心腹之害”,俄国“蚕食上国之志”带来的“肘腋之患”,英国“志在通商”带来的“肢体之患”“华民生计,皆为所夺”的洋货之患,清政府举步维艰,著名学者辜鸿铭曾形容“清廷如一丛病之躯,几难著(着)手”。

——摘编自任世江《高中历史必修课程专题解析》等

材料二

材料三 三年以来,吾人于共和国依之下,备受专制政治之痛苦。……共和国体果能巩固无虞乎?立宪政治果能拖行无阻乎?以予观之,此等政治根本解决问题,犹待吾人最后之觉悟。……吾敢断言曰,伦理的觉悟,为吾人最后觉悟之最后觉悟。

——摘编自陈独秀《吾人最后之凭悟》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析晚清犹如“一丛病之躯”的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出图中人物救亡图强的努力。他们的努力有何局限?

(3)综合以上材料并结合所学知识,概括近代中国人民学习西方、探索国家出路历程的趋势。

材料一 工业革命是由一系列技术变革引起的从手工劳动转向机器生产的重大飞跃,首先发生在英国。工业革命始于棉纺织业,从18世纪30年代提高织布速度的“飞梭”开始,在半个多世纪内通过一系列的发明创造,阿克莱特的成功,引发了使用机器生产取代手工工场的热潮,以机器生产为特征的近代工厂纷纷涌现。采用机器生产的工厂逐渐取代了手工工场。蒸汽机的发明是英国工业革命的主要标志,19世纪初,汽车、火车先后问世,从此人类进入“蒸汽时代”。从18世纪后期到19世纪中期,工业革命从英国逐渐扩展到欧洲大陆和北美。工业革命开始后,工业资产阶级迅速崛起,其经济地位和社会势力以惊人的速度飞快地增长。大批农村人口流入城市以后,城市人口激增,由于城市居住条件太差,导致卫生环境十分恶劣,疾病到处流行,英国工业化初期使用的主要能源是媒炭,煤烟尘和水蒸气的结合,这使伦敦成了世界著名的“雾都”。

材料二

中国改革开放若干大事

| 1978年 | 中共十一届三中全会作出实行改革开放的决策 |

| 1984年 | 中国开放14个沿海城市 |

| 1992年 | 中共十四大确立社会主义市场经济体制改革的目标 |

| 2008年 | 中国加入20国集团 |

| 2013年 | 中国提出“一带一路”合作倡议 |

材料三

| 孔子 | 魏源 | 罢黜百家,独尊儒术 | 自强求富 | 《狂人日记》 | 胡适 |

| 伏尔泰 | 《布尔什维克主义的胜利》 | 卢梭 | 《新民主主义论》 | 国民党 | 三民主义 |

(1)结合所学知识从工业革命发生的背景、过程和影响对材料一进行解读。(要求:提取信息充分,解释分析清楚,归纳准确完整)。

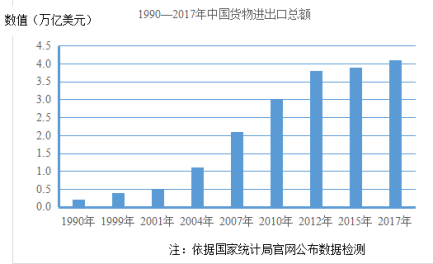

(2)依据材料二并结合所学知识,对20世纪90年代以来中国的对外贸易趋势及其原因进行说明和解释。

(3)阅读上表,从古今中外历史发展的某一个侧面,选出两个关键词,提炼一个主题,再补充一个符合该主题的关键词。

例如:关键词:国民党、三民主义 主题:中国资产阶级革命的发展添加 关键词:孙中山

材料一 清政府于1901年开始的政治变革,是在借鉴西方君主立宪国家政治制度之后,为了缓和革命形势而展开的。其政治制度变革的基础是原有的以军机处、六部制为核心的中央集权的旧有体制。没有也不可能在短时间内完全复制西方和日本的政治制度。1910年仓促召集的国会。由于缺乏相应的政治传统和政治生态,以致先后被清政府和北洋政府拿来作为愚弄人民和欺骗舆论的工具。

材料二 孙中山关于政治体制”三民主义,五权宪法”的构想,没有完全照搬欧美的政治制度。在他所设计的政治体制中既有美国式的分权制衡,又有英国式的权力整合,并有选择地继承传统体制中的精华,超越中西,以缔造一个更完善的政治体制。南京国民政府根据他的五权宪法理论建立了五院制。

——以上材料均摘编自余海岗、王卫红《1900-1949年中国政治变革和启示》

材料三 新中国从成立之日起,就以人民民主为政治特征。党领导各族人民建立了工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的国体及人民代表大会制度的政体这一根本政治制度,建立了作为我国政党制度的共产党领导的多党合作和政治协商制度,建立了实现和维护我国各民族平等、团结、互助关系的民族区域自治制度,以及基层群众自治制度。这些民主制度是人民民主的主要实现形式。

——摘编自朱祥全《建设中国特色社会主义民主政治的创新之路》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括清政府”不可能在短时间内完全复制西方和日本的政治制度”的原因。

(2)综合上述材料并结合所学知识,指出近代以来中国政治变革的发展趋势,并谈谈你的认识。

材料一 墨子(约前479年——约前381年)是墨家学派创始人,其著作《墨经》是中国古代的一部百科全书,总结了力学、光学、几何学等多种自然科学知识,最早解释了小孔成像的科学原理。墨辩和印度因明学、古希腊逻辑学并称世界三大逻辑学。

亚里士多德(前384年——前322年)曾创办吕克昂学园(Lykeion)。他几乎在每一学术领域都有研究,著有《工具论》《物理学》等科学著作,最早论证了大地是球形的。创立了形式逻辑学,提出著名的三段论。英国科学史专家贝尔纳曾说:“现代科学是直接从希腊科学导来的,并由它备下了一个大纲、一种方法和一套语言。”

材料二 在黄宗羲那里,改变君权过重,由于皇帝胡作非为而“丧天下”的办法,已开始放弃了二程、朱、王专门要求“正人心”和“格君心之非”,而企望通过建立现实制度来得到保障,这可以看做“内圣”之学有了向外的新开拓。明中叶以来,无论朱学或王学,都有走向现实世界的普遍趋势。近乎科学的实证之风开始吹起,除学术本身的发展逻辑外,商业都市的高度繁荣,各行各业的分化兴起、众多科学论著的出现等,都表明当时社会结构、时代氛围和意识形态开始有了某种重要的变动,这可能是使理学内部发生变化的重要因素。不但是黄宗羲,还有好些人都有“工商皆本’的观念,与自秦汉以来重农抑商的传统思想开始有了离异。

——摘编自李泽厚《中国古代思想史论》

材料三 在近代文明的转型中,世界力图“改变中国”,而我们不能只是仇恨和愤怒,我们不能狭隘地站在爱新觉罗家族政权的立场上,而是应该站在文明中国的立场上。“清代中国”需要改变,封闭和孤立的,腐朽和没落的,我们自己也在内部改变,无论是洋务运动、戊戌变法,还是辛亥革命;无论是李鸿章、康有为,还是孙中山,中国先进的知识分子都在尝试利用各种方法,内部改变着“清代中国”,不断催生着一个崭新的中国。

——据【裴钰《改变中国》】相关内容整理

(1)根据材料一并结合所学知识,概括墨子和亚里士多德在科学贡献方面的异同。

(2)根据材料二概括明清时期儒学“新开拓”的表现,并结合所学知识分析其原因。

(3)依据材料三并结合所学知识指出在近代文明的转型中促使中国“内部改变”的指导思想分别有哪些?近代中国的思想解放在“改变中国”过程中有何作用?

材料一 自公元前8世纪,希腊开始进入城邦时代。城邦的诞生不仅为法律开辟了广阔的用武之地,而且也为人们的思想观念提供了一个自由的空间。希腊人崇尚法律观念、维护法律权威的观念以及“法律面前人人平等”等观念就诞生在这个自由的精神世界之中。

——《浅谈从古希腊到现代西方法治理念的转变》

材料二 第五表凡以遗嘱处分自己的财产,或对其家属指定监护人的,具有法律上的效力。第七表树枝越界的,应修剪至离地十五尺,使树荫不至影响邻地;如树木因风吹倾斜于邻地,邻地所有人亦可诉诸处理;橡树的果实落于邻地时,得入邻地拾取之。

第九表不得为任何个人的利益,制定特别的法律。

——《十二铜表法》

材料三 我们革命的目的,是为众生谋幸福,因不愿少数满洲人专制,故要民族革命;不愿君主一人专制,故要政治革命;不愿少数富人专制,故要社会革命。这三样有一样做不到,也不是我们的本意。达到了这三样目的之后,我们中国将成为至为完美的国家。

——孙中山在《民报》创刊周年纪念会上的演说

(1)根据材料一,概括古希腊人的治国理念。在这一治国理念下,古希腊建立了怎样的政治体制?

(2)根据材料二,概括罗马法的基本特点。

(3)根据材料三,指出孙中山当时要建立的“至为完美的国家”是什么样的国家?结合所学知识,分析在当时的中国,不能建立起“至为完美的国家”的原因。

6 . 材料一:“不自由毋宁死!”斯语也,实十八九两世纪中,欧美诸国民所以立国之本原也。自由之义,适用于今日之中国乎?曰:自由者,天下之公理,人生之要具,无往而不适用者也。

——梁启超《论自由》(1902年)

材料二:所以我希望我们可爱的青年。第一步,要人人存一个尊重爱护本国文化的诚意。第二步,要用那西洋人研究学问的方法去研究他,得他的真相。第三步。把自己的文化综合起来,还拿别人的补助他,叫他起一种化合作用,成了一个新文化系统。第四步,把这新系统往外扩充,叫人类全体都得着他好处。我们人数居全世界人口四分之一,我们对於人类全体的幸福,该负四分之一的责任。不尽这责任,就是对不起祖宗。对不起同时的人类,其实是对不起自己。我们可爱的青年啊,立正!开步走,大海对岸那边有好几万万人,愁着物质文明破产,哀哀欲绝的喊救命。等着你来超拔他哩。我们在天的祖宗三大圣和许多前辈,眼巴巴盼望你完成他的事业,正在拿他的精神来加佑你哩。

——摘自梁启超《欧游心影录》(1920年)

(1)材料一中梁启超对西方文化有怎样的看法?(2)依据材料二,说明梁启超看法发生了那些变化?

(3)你如何理解梁启超关于中西文化看法的变化?

材料一 如表所示为晚清民变(反清民众运动)次数统计。

| 时间 | 民变发生次数 |

| 1836-1845年 | 246次 |

| 1846-1855年 | 933次 |

| 1856一1865年 | 2332大 |

| 1865一1875年 | 909次 |

| 1876-1885年 | 385次 |

| 1886一1895年 | 314次 |

| 1896一1911年 | 635次 |

——摘编自杨庆堃《十九世纪中国民众运动的若干初步统计模式》

材料二 预备立宪开始初期,官制改革之事闹得沸沸扬扬,不仅遭到地方督抚的反对,而且还引起了立宪派的不满,他们认为,“政界事反动复反动,竭数月之改革,迄今仍是本来面目”。“此度改革,不餍吾侪之望,固无待言”。立宪派一般要求在2—3年内开国会,如预备立宪公会电请“以二年为限”。立宪派的努力在皇权的压制下毫无结果。他们慨叹:“日日言立宪,宪政重要机关之内阁,首与宪政之原则背道而驰。呜呼,其何望矣!”革命派则始终对清廷立宪持反对的态度,他们一方面纷纷痛斥清政府在搞“假立宪”“伪立宪”,认为所谓的预备立宪“并不是真正立宪,实在拿立宪骗人”;另一方面则不断地发动武装起义,用革命的武器做出坚决彻底的批判。

——改编自李细珠《试论新政、立宪与革命的互动关系》

(1)结合所学知识,分析影响材料一所示现象变化的因素。

(2)根据材料并结合所学知识,评析立宪派与革命派对清政府预备立宪的看法。

材料一 14至15世纪,大西洋沿岸的经济开始活跃,并引起系列的社会变化,以英国为例,玫瑰战争从根本上削弱了封建势力,实现了国内政治的统一,伦敦成为国内统一市场的中心,以伦敦方言为基础的英语逐渐在全国范围内通用。1485年开始的都铎王朝非常注意强化王权势力,这些都有效地维护了社会的稳定。从1337年到1453年,英法爆发了百年战争,战争强化了正在生长的民族意识,也使两国的疆界逐渐明确,由此诞生了最初的民族国家。

——钱乘旦《欧洲文明:民族的融合与冲突》

材料二 自鸦片战争以来,“亡国灭种”的遭遇使得原有的国家认同不断被摧毁,这极大地引发了人们的思考。梁启超认为,“夫所谓元、明、清者,则皆朝名耳。朝也者,一家之私产也;国也者,人民之公产也”,只有建立一个君主立宪的民族国家,并致力于开启、培养国民与此相应的国家认同感,中国方可立于世界民族国家之林,革命派提出,中国在“异种残之,外邦遇之”情况下,建立起一个现代民族国家“殆不可以须臾媛”。辛亥革命成功后,孙中山一再强调“今日中华民国成立,满、汉、蒙古、回、藏五族合为一体”,各族“皆得享共和之权利,亦当尽共和之义务”。

——摘编自暨爱民《百年凝聚:近代中国民族国家的认同建构》

材料三 民族主义起初是一种人道的、宽容的信条,这种信条不是建立各种民族主义运动相竞争的基础上,而是建立在在手足之情这一概念的基础上。但是,在19世纪后半叶,它变得愈来愈沙文主义和军国主义,其原因在于社会达尔文主义(注:认为适者生存,优胜劣汰的现象存在于人类社会)的影响以德国纳粹为代表的极端民族主义实施的反人类、反文明的罪恶行为给世界带来了灾难。

——马俊毅《论二战中的极端民族主义和种族主义》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出欧洲民族国家形成的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括近代中国民族国家观念兴起的原因。

(3)综合上述材料,谈谈你对民族主义的认识。

(1)观察材料中的变化曲线图指出,清末学会组建的两个高潮分别出现在什么时期?

(2)图中学会数量出现第一次高潮的原因是什么?有什么积极意义?

(3)结合所学知识,说明晚清学会重要创办人梁启超、孙中山两人在中国社会转型期间所做出的突破性贡献。

材料

| 刊行时间 | 论断内容 | |

| 初刻 | 1900年 | 震旦之共主,非仲尼之世胄则谁乎? 家天下则帝孔氏,百世丕天之大律。 仲尼横于万纪矣。 |

| 重订 | 1904年 | 孔子名过于实。“孔氏闻望之过情有故”,其删革六艺的卓越成就,乃老子、墨子不屑之事。 孔子道术皆不及孟荀。《论语》阐述的义理不明,《三朝记》(记录孔子与鲁哀公问对的著作)则自相矛盾,前后冲突,故“夫孟、荀道术皆踊绝孔氏”。 孔子非圣人,与汉之刘歆一样,乃良史也。 |

——摘编自余艳红《传统、现代与现代之后:章太炎的思想世界》

指出章太炎对孔子评价的变化并对其变化的原因作出合理的解释。