| A.人事任免权的争夺激烈 | B.袁世凯的专制独裁不得人心 |

| C.责任内阁制已名存实亡 | D.民主宪政尚未遭到完全破坏 |

| A.清王朝已土崩瓦解 | B.变更国体不得人心 |

| C.地方军阀各自为政 | D.民众支持护国战争 |

材料一 洪宪帝制期间,为迎合袁世凯施行帝制的愿望,英国改变了原先延缓帝制的主张,转而迅速筹划承认,以期尽快稳固袁世凯政权,避免日本干涉,维持英国在华的殖民地位与既得利益。然而,为全力应对欧战,英国又不得不倚重日英同盟,借以保护它在远东地区的利益。因此,在洪宪帝制问题上,英国处处迁就日本,同意所谓的“观望”政策,而日本则以“观望”为名,行干涉之实,积极实施倒袁计划,最终迫使英国走上放弃袁世凯政权的道路。

——摘编自李馨《帝制并非自为——对于袁世凯称帝原因初探》

材料二 自复辟消息传开后,全国多地商业均受打击。如无锡,“当地金融机关亦立时收紧,现洋甚缺,无处搜罗,以致各项商业交易骤静”。一些西方的舆论也表示了对民国前途的担忧,如字林报社论略云,“中国将从此而分裂矣”。而伍廷芳则认为“帝制问题从此可永远解决也”。更有人指出“多一次流血,而人民之脑海中即深一层共和之观念”。

——摘编自周峰《张勋复辟后各界态度及思考研究——以〈申报〉报道为中心》

材料三 梁启超在中华民国建立十年后写的一篇文章中也有颇为深刻的认识。他说:“原来政治是民意造成,不独‘德谟克拉西’(民主)政治是建设在多数人意识之上,即独裁政治、寡头政治,也是建设在多数人意识之上。无论何种政治,总要有多数人积极的拥护——最少亦要有多数人消极的默认,才能存在。所以国民对于政治上的自觉,实为政治进化的总根源。”

——摘编自许增紘《民众觉悟与辛亥革命的成败》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括英国对袁世凯复辟态度的转变历程,说明促成这一转变的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,简析张勋复辟的影响。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,对材料三“国民对于政治上的自觉,实为政治进化的总根源”这一观点进行分析。

材料

——根据中华书局《孙中山年谱》编制

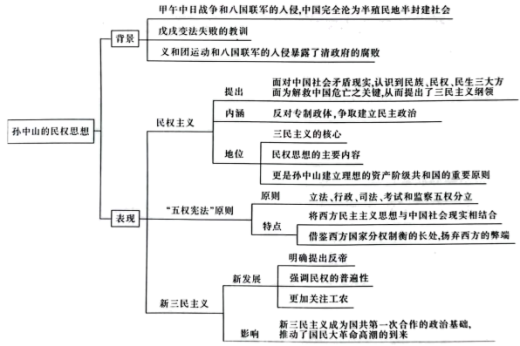

根据材料并结合所学知识,编写“孙中山民权年谱”。(要求:参照示例,按时间先后顺序编写,符合年谱特征;结合材料,史料实证,逻辑严密)示例

孙中山民权年谱

1894年之前,曾幻想君主立宪,建立资本主义君主立宪国家。1894年,在檀香山成立兴中会,提出“建立合众国”的民权主张。

材料 辛亥革命后成立了资产阶级共和国,实现了政体转型,但袁世凯在统治时期,打着“民国”的招牌,逐步建立独裁专制统治。1915年秋,舆论界掀起一场变更“国体”的激烈论争。

帝制论者杨度宣称“今总统制实行矣,虽有《约法》及各会议机关,似亦近于立宪,然而立宪者其形式,专制者其精神也。……四年中,设非政府采用专制精神,则国中欲求一日之安,不可得也。……非立宪不足以救国家,非君主不足以成立宪。立宪则有一定之法制,君主则有一定之元首,皆所谓定于一也。”

1915年,梁启超发表《异哉所谓国体问题者》,各大报刊竞相转载。梁启超坚持现行国体,反对帝制认为“夫前清之末叶,则固自谓立宪矣,试问论者能承认否? 且吾欲问论者,挟何券约(凭证),敢保证国体一变之后,而宪政即可实行而无障? 如其不然,则仍是单纯之君主论,非君主立宪论也。既非君主立宪,则其为君主专制,自无待言。”

论争展开后,反袁舆论不断兴起、发展。

——摘编自乔琪《论一九一五年“国体”之争》、梁启超《异哉所谓国体问题者》

(1)根据材料,概括论争双方持论的主要依据。(2)根据材料并结合所学知识,对1915年的“国体”之争进行整体评价。

材料:宋教仁,生于1882年,14岁考入武昌普通中学堂,在校期间受革命团体影响,走上了反清革命道路。i904年,宋教仁和黄兴、刘揆一等人创立了以“驱除鞑虏、恢复中华”为政治纲领的华兴会。同年,宋教仁前往日本研习西方的政治和法律。1905年,宋教仁支持孙中山在日本东京成立同盟会,并将自创报刊《二十世纪之支那》改为同盟会机关报《民报》。1911年,宋教仁亲自筹款购买武器弹药,推动长江中下游流域的革命进程。1912年,中华民国成立,宋教仁参与了南京临时政府筹建的全过程,被任命为法制院院长。1912年,宋教仁改组同盟会为国民党,希望以多数党的地位,成立责任内阁,约束袁世凯专权。他亲自到长江流域各省宣传演说,为建立责任内阁,实现民主政治大造言论。在宋教仁的主持下, 国民党在“中华民国”第一届国会选举中取得重大胜利。就在宋教仁准备以国民党党首身份赴北京组阁之际,被刺杀于上海火车站,年仅31岁。 “宋案”揭露后, 孙中山从日本回到上海,主张立即“武力讨袁”,进行第二次革命。

——据新华网《为国捐躯宋教仁》

(1)根据材料,概括并说明宋教仁在中华民国成立前后斗争方式的变化。(2)根据材料并结合所学知识,简要评价宋教仁的革命活动。

| A.半殖民地半封建社会程度加深 | B.民主革命任务发生改变 |

| C.中国国民的民族意识日益觉醒 | D.革命领导阶级走向成熟 |

| A.推动中国民主政治的发展 | B.激发民众救亡图存的意识 |

| C.扩大新文化运动的影响力 | D.实现国民文化素养的提高 |

| A.民族资本主义持续发展 | B.革命政党势力的不断推动 |

| C.民族国家意识日益强化 | D.北洋军阀的统治日益腐朽 |

| A.袁世凯复辟帝制行径不得人心 | B.立宪政治影响国人的思想取向 |

| C.民主平等理念得到了广泛传播 | D.国民参政议政的热情日趋高涨 |