1949—1951年湘西剿匪期间,解放军战士张贴宣传标语

| A.巩固人民政权任务紧迫 | B.新旧势力斗争异常激烈 |

| C.民众自发支援解放战争 | D.社会性质发生根本转变 |

| 在政权建设上,坚持共产党的领导,实行人民民主专政,坚持人民民主原则和社会主义原则; 在经济建设上,坚持把农村工作的重心放在构建互助组和生产合作社上面来。 |

| A.解放战争时期 | B.社会主义革命时期 |

| C.全面建设社会主义时期 | D.改革开放新时期 |

史料一 中国一百年来的外交是一部屈辱的外交史。我们不学他们。我们不要被动、怯懦,而是认清帝国主义的本质,要有独立精神……

——周恩来《新中国的外交》(1949年11月8日)

史料二 半个世纪以来,和平共处五项原则经受了历史的考验,得到了国际社会的广泛认可,已成为处理国与国关系的重要准则,为维护世界的和平与稳定,促进国际关系健康发展,做出了不可磨灭的贡献。

——唐家璇

(1)根据史料一并结合所学知识,指出独立自主的和平外交“三条方针”和内容。(2)根据史料二并结合所学知识,分析和平共处五项原则提出的意义。

| A.展现了社会主义制度下人民的热情和干劲 |

| B.是真实再现新中国农业生产场景的一手史料 |

| C.从侧面折射出新中国发展工业化的迫切需要 |

| D.具有探究农村人民公社劳动场景的参考价值 |

材料一1933年1月,上海《东方杂志》号召国人想象未来的中国,历史学家周谷城写下了一个奇怪的梦。他写道:“我梦想中的未来中国首要之件便是:人人能有机会坐在抽水马桶上大便……我梦想着;此后我真能不再作什么梦想了。”

——据1933年1月上海《东方杂志》

材料二“领导们问大家,对自己分到的房子有什么不满意的,还有什么需要。但是我们想,跟过去比已经很好了,还会有什么不满意的,周围的医院、邮电局、花园、菜场什么都已经有了,方便得不得了。家里用的还是抽水马桶,那可是刚解放啊,全上海人家都还是倒马桶的呢。"

——原上海绢纺织厂先进工作者郑长保回忆1952年首次搬进上海曹杨工人新村的往事

材料三“在工人新村大道的两旁,守望这欣欣的白杨,风儿挨家奔跑送喜讯……生活啊,长着翅膀在飞翔,多少个工人子女进大学,多少户工人家中挂奖状。多少青年儿女立下大志,走遍祖国四面八方,多少家庭妇女离开灶台,解掉围裙换上工装。谁说古来百家不同姓,这里的家长是亲爱的党……"

——上海诗人宁宇《工人新村漫步》(写于1957年前后)

(1)根据材料一,结合20世纪30年代的历史背景,谈谈你对周谷城这个“奇怪的梦”的理解。(2)根据材料二、材料三,概述20世纪50年代上海工人生活状况的变化,并说明原因。

(3)该研究者所搜集的史料有何局限?为更全面研究我国工人的生活状况,请向该研究者提供至少1条建议。

材料 解读史料,获得沥史认识,探寻史料表象背后的意蕴,是历史学的魅力所在。下表为1950-1970年中国三次对外经济引进高潮部分情况介绍。

——摘编自陈东林《156-43-78:中国改革开放前的三次对外经济引进高潮》

根据材料并结合所学知识,自行拟定一个论题,并就所拟论题进行阐述。(要求:论题明确,史论结合,逻辑严谨,表述成文)

7 . 史料一 我们要打破旧的外交传统,既不盲目排外,也不媚外。否则不是狂妄便是自卑。不卑不亢才是我们的态度。

——1949年11月,周恩来在中华人民共和国外交部成立大会上的讲话

史料二 20世纪50年代,中国与民主德国的关系良好,贸易和文化交往十分频繁。与此同时,中国与联邦德国之间处于对立状态。1955年,联邦德国与苏联建交后,中国逐步推动与联邦德国的民间往来。60年代,随着中苏关系日益紧张,中国与民主德国关系降到了冰点。70年代初,联邦德国调整“新东方政策”,决定改善与中国的关系。1972年10月,两国外长在北京签署建立外交关系的公报,决定互派大使。此后,两国的交流活动迅速升温。

——刘德斌主编《国际关系史》等

[探究]

(1)史料一中为“打破旧的外交传统”,新中国实行了哪些外交方针?概括在这些方针指引下中国外交取得的成就。

(2)根据史料二并结合所学知识,概述20世纪50—70年代中国与民主德国、联邦德国关系的变化及其原因。

材料 中华人民共和国第一届全国人民代表大会第一次会议,1954 年 9 月 20 日在首都北京,庄严地通过《中华人民共和国宪法》。这个宪法以1949年的《中国人民政治协商会议共同纲领》为基础,又是《共同纲领》的发展。这个宪法巩固了我国人民革命的成果和中华人民共和国建立以来政治上、经济上的新胜利,并且反映了国家在过渡时期的根本要求和广大人民建设社会主义社会的共同愿望。——《中华人民共和国宪法·序言》(1954年)

回答:根据材料并结合所学知识,分析1954年《中华人民共和国宪法》产生的时代背景及其先进之处。

史料一 正如毛泽东后来所说,那个十大关系怎么出来的呢?我在北京经过一个半月,每天谈一个部,找了三十四个部的同志谈话,逐步形成了那个十条。如果没有那些人谈话,那个十大关系怎么会形成呢?不可能形成。并明确指出《论十大关系》的指导思想,就是要寻找一条适合我国情况的建设社会主义的路线。这条路线虽然和苏联相同,但方法有所不同,有我们自己的一套内容。毛泽东总结说,新中国成立后“前八年照抄外国的经验。但从一九五六年提出十大关系起,开始找到自己的一条适合中国的路线”“开始反映中国客观经济规律”。

——摘自焦春荣、刘玉璋《中华人民共和国史研究》

思考:

(1)根据史料一并结合所学知识,指出新中国成立初期中国共产党改革探索及其历史意义。

史料二 到1979年,集体农业活动的组织方面正在发生一场意义更为深刻的变化……责任进一步下放到家庭中。到1981年或1982年,在最贫困的省份中,90%以上的家庭以户而不是以生产队为单位负责耕种以前的集体土地。这个制度在较富裕的省份中也日益推广开来。……到1983年底,几乎全部农业生产都是以家庭为基础的。

——摘编自《剑桥中华人民共和国史》

思考:

(2)根据史料二并结合所学知识,指出我国农村改革的阶段特征,说明改革给农村带来了哪些变化?

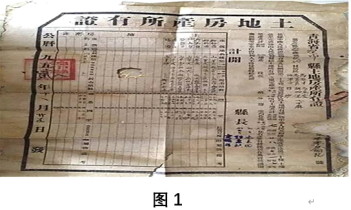

材料一 1952年11月25日青海省颁发的土地房屋所有证

1950年11月,中央人民政府内务部发布于填发土地房产所有证的指示》,这是中华人民共和国成立后,第一部关于土地确权登记发证的规定。

材料二

材料三 80年代开始的农村经济体制改革是建立在土地公有制基础上的,土地所有权仍归集体所有,而农民通过承包则取得了对土地的使用权,即经营权。提高了农民的劳动热情,促进了农业生产力的发展。

——摘编自胡绳《中国共产党的70年》

(1)作为实物史料,材料一印证了新中国建国初期的哪一历史事件?结合所学知识指出该事件的历史意义。

(2)与材料一相比,材料二中的事件分别使我国农村生产关系发展了怎样的变化?

(3)材料三中的“农村经济体制改革”指的是什么?与材料二相比,其有何“变”与“不变”?