材料一 二战后,法国妇女虽获得法律上的选举权和被选举权,但由于女议员为数甚少,她们被排斥在至关重要的财政委员会或外交委员会之外。20世纪60年代,法国妇女的处境有了很大的改善。如妇女不必经过丈夫的首肯便可从事任何一种职业,举凡买卖、典押或分期付款购物等事项均需经过夫妻双方同意。但是对女子的歧视在许多方面依然存在。在普通教育方面女童不再受到歧视,但在职业教育方面,对女子的歧视却是惊人的。在社会压力下,女青年继续转向人数过多、收入微薄的行业。

——摘编自王尔庆《法国战后女权运动》

材料二 新中国成立初期,基于马克思主义理论体系和人民的现实诉求,中国共产党开展了全国范围的妇女解放运动。1949 年颁布的《中华人民共和国选举法》规定了妇女享有同男性平等的选举权和被选举权。1950年,《中华人民共和国婚姻法》颁布,提出废除“包办强迫、男尊女卑、漠视子女利益的封建主义婚姻制度”。《关于劳资关系暂行处理办法》规定:凡男女职工有同等技术、做同等工作、效力相同者,应得同等之报酬。中华全国妇女联合会在新中国成立初期主要通过配合党的工作推动妇女解放事业的发展。

——据《建国以来重要文献选编》等整理

(1)根据材料一并结合所学知识,概述二战后初期法国妇女的处境。(2)根据材料二并结合所学知识,指出新中国成立初期妇女解放运动的特点并简析其意义。

材料 “祖国—母亲”通过“拟血缘关系”映射了个体与国家间的关系,是民族国家建构和爱国主义教育中最为常见的话语象征。下表为中外各国关于“祖国—母亲”的经典表达。

| 古希腊著名演说家伊苏克拉底 (前436—前338) | 我们在这片乐土出生,能够让至亲具名写信给我们的城市。只有我们雅典人有权利称我们的城市为奶妈、祖国和母亲。 |

| 1793年出版的 《法兰西共和教义问答》 | 儿子的灵魂安慰道:“母亲,不要哭泣,你的儿子为祖国而死。”祖国化身为母亲高呼:“我是共和国母亲,你的热血将为我赢来自由,也将抚慰我的伤痛。” |

| 1941年苏联画家托依泽创作 《祖国母亲在召唤》 | 宣传画上的“母亲”神情严峻,目光坚定,充满激情,她正在号召她的儿女拿起武器,打败侵略者。 |

| 1925年闻一多 《七子之歌》 | 你可知妈港不是我的真名姓?我离开你的襁褓太久了,母亲!但是他们掳去的是我的肉体,你依然保管我内心的灵魂。 ……叫我一声“澳门”!母亲!我要回来,母亲! |

| 1935年方志敏 《可爱的中国》 | 中国是生育我们的母亲……我们的母亲太可怜了,一个天生的丽人,现在却变成叫化的婆子! |

| 1959年巴金 《我们伟大的祖国》 | 国家变了!社会变了!人也变了!这十年来我们创造了多少移山倒海的奇迹!……做儿女的并没有辜负这位返老还童的母亲,我们伟大的祖国也为了儿女们的幸福一直不停地向前飞奔。 |

| 1984年歌曲 《我和我的祖国》 | 我和我的祖国,一刻也不能分割……我最亲爱的祖国,我永远紧依着你的心窝,你用你那母亲的脉搏,和我诉说。 |

——据潘祥辉《“祖国母亲”:一种政治隐喻的传播及溯源》等整理

阅读材料,从中提取相关信息,拟定一个观点并加以阐释。(要求:观点正确,持论有据,史论结合,表述清晰)材料 “西方”作为中国话语体系的重要政治概念之一、在不同历史时期对其内涵指涉呈现出丰富而多变的历史图景,见下表。

| 中国古代 | 西域一词最早见于《汉书·西域传》,指葱岭以东地区,有时也指包括中西亚、印度、东欧和北非在内的大片地区。“西洋”一词首先出现在五代,范围逐步扩展到印度及非洲东部。明末清初“西洋”指大西洋沿岸的欧洲各国。 |

| 晚清与民国初年 | “西方”不仅仅是地理范围上的欧洲、美洲,还包含了政治层面、经济层面和文化层面。 |

| 新民主主义革命 | 大革命和土地革命期间,“西方”概念具有双重内涵指向即作为侵略者而被谴责的“西方”和动员西方无产阶级进行世界革命的“西方”。 |

| 抗日战争期间,将“西方”概念分解为传统意义上的“西方国家”和“西方法西斯”。 | |

| 解放战争期间,中共反思近代以来中国先进仁人志士向“西方”探寻的救国救民的道路,“西方”主要作为被反思的对象出现。 | |

| 社会主义革命和建设探索时期 | “西方”概念在国内是作为社会主义建设的敌对势力而进行批判的对象,也是学习外国先进技术和思想的目标对象;在国际上,是与亚非拉国家产生共情、建立外交关系、树立自信的批判对象。 |

| 改革开放新时期 | “西方”概念主要是指经济上“西方”,形成了“引进西方先进技术”,“对西方开放”,“同西方世界合作”,“不能照搬西方”等概念。 |

| 党的十八大以来 | 中国共产党对“西方”概念的运用是站在世界历史角度看“西方”,并形成了“绝不照搬西方政治制度模式”,“世界历史角度审视西方发展”,“博采东西方各国之长”,“共同发展”等概念。 |

——摘编自黄晓娟、胡国胜等《中国共产党“西方”概念的起源与话语变迁》

围绕“西方概念在中国历史上的话语变迁”这一主题,从表中提取至少三个历史时期的信息,自拟论题,并结合所学知识进行阐述。(要求:表述成文,论题明确,史论结合,论证充分,逻辑清晰)材料 自鸦片战争以来,西方从海上入侵我国沿海地区,迫使我国签订了多个丧权辱国的不平等条约。中华民族的海洋意识开始由传统海洋意识向近现代海洋意识转型,许多仁人志士开始放眼看世界,提出了许多有益的建议,但大多是有关海防之策。这种消极被动的海防观念在甲午海战中随着北洋海军的全军覆没而破产。严重的海疆危机,也唤醒了少数中国人的海权意识。孙中山指出,海权是国家主权范畴,影响着中国的发展,国家独立、恢复主权是争取海权的前提。

新中国成立初期到改革开放前,中国领导人根据当时海洋斗争的实际需要,制定了一些重要政策,这些政策集中体现在中国政府深切认识到建立海军的重要性,以及中国关于领海问题的声明和对南海诸岛与钓鱼列岛的主权宣示等几个方面。改革开放以来,随着中国逐步融入世界体系,中国人的海洋意识不断更新,逐渐向现代海洋意识过渡。现代海洋意识是一个复杂的系统,内涵丰富,内容广泛,其特征主要体现在以下三个方面:全面的海洋意识、主动的海洋意识、开放的海洋意识。

——据徐质斌《海洋国土论》整理

任选一个时段,结合所学知识对中国近代以来海洋意识的变迁与发展进行评析。(要求:观点明确,选择的时段与史实相互吻合,逻辑严密,表述清晰)

| A.面临严峻的国际形势 | B.三大改造的稳步推进 |

| C.新政权逐步走向稳固 | D.社会主要矛盾的变化 |

| A.全面恢复国民经济 | B.巩固新生政权 |

| C.保障人民当家作主 | D.建立社会主义 |

| A.为剿匪镇反塑造典型 | B.展示形象树立威信 |

| C.坚守不劳动者不得食 | D.巩固新生人民政权 |

材料 随着时间的推移,我们已经看到了中国在许多方面的巨大变化。从经济到文化,中国正在成为一个世界级的国家。在这个过程中,现代化是一个关键的词汇。在过去的几十年中,中国的现代化进程一直在加速但是,中国式现代化与西方式现代化不同,是一种独特的现代化模式。它不仅仅是经济的现代化,更是一种现代化教育社会和政治的变革。中国式现代化道路的核心是以中国特色社会主义理论体系为指导、以市场经济为基础、以法制建设为保障、以创新驱动为动力、以良好生态环境为支撑,走有中国特色、中国道路、中国品牌的现代化道路。

——摘编自韩川《中国式现代化推进中华民族伟大复兴》

根据材料并结合所学知识,选择一个中国现代化的角度进行观察,并加以阐释。(要求:角度明确,史论结合,论证合理,逻辑清晰)

| A.新政权的巩固 | B.社会经济的恢复 |

| C.解放区的土改 | D.大众教育的普及 |

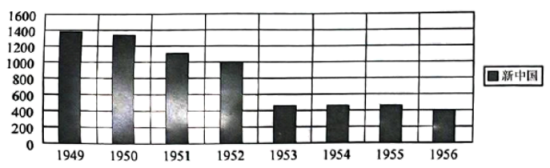

材料一

材料二 鸦片战争打破了中国农业社会的稳定性,中国被迫加入世界现代化的进程。近代以来,从洋务运动到戊戌变法,再到辛亥革命,无数仁人志士不断求索,试图找到中国现代化的方案。特别是辛亥革命之后,现代化方案都是外源式的,这些不顾本国国情盲目照搬照抄他国的做法,最终都以失败告终。中国共产党成立后,领导全国人民推翻“三座大山”建立新中国,而新中国的成立则为中国现代化建设打开了前进通道,中国开启了主动现代化的征程。在社会主义现代化建设的不断奋斗中,逐步找到了符合中国国情的内生性方案。限于历史背景和发展阶段,在一段时间内,我们党认为现代化就是工业化,这种认识比较单一。随着我国经济社会发展水平的不断提高,我们党对现代化的认识也越来越全面。当前,我国开启了全面建设社会主义现代化国家的新征程,到2035年基本实现社会主义现代化远景目标,致力于实现全面高质量发展的现代化。

—摘编自王晓青《中国共产党探索中国式现代化道路的百年历程及经验启示》

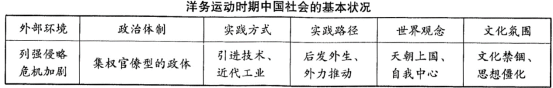

(1)根据材料一并结合所学知识,分析洋务运动结局的历史必然性。(2)根据材料二并结合所学知识,简要评析“中国式现代化”道路。