材料一 “中国”这两个字最早是在一件青铜器上发现的,考古学家称之为“何尊”。“中”“国”两字最早都是象形文字,是指处于中心的、最重要的国,比如商王以及后来的周王居住的地方才有资格称为“中国”。战国后期仅剩下七雄与若干小国,所以诸侯都开始以“中国”自居。公元前221年,秦始皇统一六国,建秦朝,称皇帝,自然便称“中国”了。此后,认为自己继承了华夏文明正统的历代王朝都自称为“中国”,“中国”的概念从一个点扩大到整个国家,甚至包括边疆的少数民族的政权。再往后直至现代,基本都沿用“中国”的说法。在古代,中国的民族含义等同于华夏诸族或者汉族,与之对应的称呼是“蛮”“夷”“戎”“狄”,比如“南蛮”“东夷”“西戎”“北狄”,或者“蛮夷”“夷狄”。文化上的含义也只指华夏、汉族的文化,不包括其他民族。今天的中国当然应该包括组成中华民族的各族,而广义的中国文化也应该包括56个民族的文化。历史上,中国的地理概念往往等同于中原,但这个中原并没有明显界限,并不一定就是河南省,甚至更大范围,都可以称为中原,如山东、山西、陕西、河北、安徽等地。

——改编自葛剑雄《“中国”名称的由来及“北京”称谓的变迁》

材料二 辛亥革命后,国民党当局仓促立国,但是共和国体制并未落实。列强欺凌中国,仍旧咄咄逼人。从“九一八”到“七七”,日本步步进逼,企图将中国一块一块吞下。但是,日本压迫愈紧,中国救亡图存之心愈切。经历抗日战争,中国人炼铸了强烈的民族意识,各民族形成一个世界最庞大的共同体!在民族主义的旗帜下,中共以农村为基地,动员民众,最终赢得战争的胜利。毛泽东于1949年9月在政治协商会议开幕时,宣告“中国人民从此站立起来了”。这是经过百年炼铸的诉求,其威力莫可与京!

——改编自许倬云《万古江河—中国历史文化的转折与开展》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析“中国”一词含义的变化。(2)根据材料二并结合所学知识,评析“新中国”塑造的历史过程。

材料 “祖国—母亲”通过“拟血缘关系”映射了个体与国家间的关系,是民族国家建构和爱国主义教育中最为常见的话语象征。下表为中外各国关于“祖国—母亲”的经典表达。

| 古希腊著名演说家伊苏克拉底 (前436—前338) | 我们在这片乐土出生,能够让至亲具名写信给我们的城市。只有我们雅典人有权利称我们的城市为奶妈、祖国和母亲。 |

| 1793年出版的 《法兰西共和教义问答》 | 儿子的灵魂安慰道:“母亲,不要哭泣,你的儿子为祖国而死。”祖国化身为母亲高呼:“我是共和国母亲,你的热血将为我赢来自由,也将抚慰我的伤痛。” |

| 1941年苏联画家托依泽创作 《祖国母亲在召唤》 | 宣传画上的“母亲”神情严峻,目光坚定,充满激情,她正在号召她的儿女拿起武器,打败侵略者。 |

| 1925年闻一多 《七子之歌》 | 你可知妈港不是我的真名姓?我离开你的襁褓太久了,母亲!但是他们掳去的是我的肉体,你依然保管我内心的灵魂。 ……叫我一声“澳门”!母亲!我要回来,母亲! |

| 1935年方志敏 《可爱的中国》 | 中国是生育我们的母亲……我们的母亲太可怜了,一个天生的丽人,现在却变成叫化的婆子! |

| 1959年巴金 《我们伟大的祖国》 | 国家变了!社会变了!人也变了!这十年来我们创造了多少移山倒海的奇迹!……做儿女的并没有辜负这位返老还童的母亲,我们伟大的祖国也为了儿女们的幸福一直不停地向前飞奔。 |

| 1984年歌曲 《我和我的祖国》 | 我和我的祖国,一刻也不能分割……我最亲爱的祖国,我永远紧依着你的心窝,你用你那母亲的脉搏,和我诉说。 |

——据潘祥辉《“祖国母亲”:一种政治隐喻的传播及溯源》等整理

阅读材料,从中提取相关信息,拟定一个观点并加以阐释。(要求:观点正确,持论有据,史论结合,表述清晰)

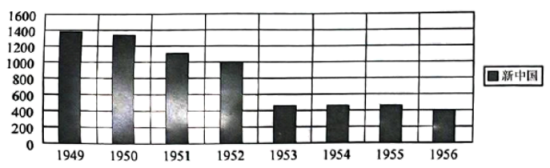

| A.新民主主义革命的成果 | B.土地改革基本完成 |

| C.社会主义基本制度确立 | D.国民经济全面恢复 |

材料 “西方”作为中国话语体系的重要政治概念之一、在不同历史时期对其内涵指涉呈现出丰富而多变的历史图景,见下表。

| 中国古代 | 西域一词最早见于《汉书·西域传》,指葱岭以东地区,有时也指包括中西亚、印度、东欧和北非在内的大片地区。“西洋”一词首先出现在五代,范围逐步扩展到印度及非洲东部。明末清初“西洋”指大西洋沿岸的欧洲各国。 |

| 晚清与民国初年 | “西方”不仅仅是地理范围上的欧洲、美洲,还包含了政治层面、经济层面和文化层面。 |

| 新民主主义革命 | 大革命和土地革命期间,“西方”概念具有双重内涵指向即作为侵略者而被谴责的“西方”和动员西方无产阶级进行世界革命的“西方”。 |

| 抗日战争期间,将“西方”概念分解为传统意义上的“西方国家”和“西方法西斯”。 | |

| 解放战争期间,中共反思近代以来中国先进仁人志士向“西方”探寻的救国救民的道路,“西方”主要作为被反思的对象出现。 | |

| 社会主义革命和建设探索时期 | “西方”概念在国内是作为社会主义建设的敌对势力而进行批判的对象,也是学习外国先进技术和思想的目标对象;在国际上,是与亚非拉国家产生共情、建立外交关系、树立自信的批判对象。 |

| 改革开放新时期 | “西方”概念主要是指经济上“西方”,形成了“引进西方先进技术”,“对西方开放”,“同西方世界合作”,“不能照搬西方”等概念。 |

| 党的十八大以来 | 中国共产党对“西方”概念的运用是站在世界历史角度看“西方”,并形成了“绝不照搬西方政治制度模式”,“世界历史角度审视西方发展”,“博采东西方各国之长”,“共同发展”等概念。 |

——摘编自黄晓娟、胡国胜等《中国共产党“西方”概念的起源与话语变迁》

围绕“西方概念在中国历史上的话语变迁”这一主题,从表中提取至少三个历史时期的信息,自拟论题,并结合所学知识进行阐述。(要求:表述成文,论题明确,史论结合,论证充分,逻辑清晰)材料一 吕思勉先生的《中国简史》成书于抗战时期,他在结论部分,关于“中国对于世界的使命”中叙述:以欧洲近世文明的发展,而弱小民族,遂大受压迫,国破、家亡甚而至于种族夷灭。这种文明,到底是祸是福?至少在弱小民族方面论起来,到底是祸是福?实在是很可疑惑的了。此种病态的文明,岂可以不思矫正?要矫正他,非有特殊的文化,和相当的实力,又谁能负此使命。中国人起来啊!世界上多少弱小的民族,待你而得解放呢。

——引自吕思勉《中国简史》

材料二“一带一路”宣传画

——普通高中历史教科书《中外历史纲要》下

根据材料,结合中国现代史的相关史实,围绕“吕思勉先生之问——中国对于世界的使命”,择一角度,自拟题目,写一篇历史短文。(要求:立论正确,史论结合,史实充分,逻辑清晰,表述成文)

| A.社会价值观念的统一 | B.文化娱乐市场的需求 |

| C.社会发展和时代变迁 | D.教育改革与科技发展 |

材料 20世纪50年代苏北地区流行的一首民歌

小桂花,笑哈哈,走东家,到西家。

“桂花桂花忙什么?”“我家大姐出门啦!”

“你家姐夫怎么样?”“劳动模范人人夸!”

“大姐出嫁怎陪送?几班人马吹唔哇?”

“不要吹,不要打,不坐轿,不骑马,不看历书不打卦,黄道黑道不管他;姐夫姐姐手拉手,区里登记走一下;登过记,转回家;结婚证,手中拿;秧歌舞,扭又扭,姐妹团,来献花。不拜天地不拜灶,又不烧香点纸马,二人握手行个礼,就对大家把话拉。说的自由婚姻好,谈的生产学文化。要问我家陪什么?不用箱柜来陪嫁;陪了一头小花牛,给姐耕地种庄稼。这样结婚多么好,一个钱儿也不花。慢慢等我长大,我也用这好办法。”

引得大娘哈哈笑,“不害羞的小桂花!”桂花扭头眼一瞥,“旧脑筋是不行啦!”

——郭德宏等《中华人民共和国专题史稿(卷一)》

(1)根据材料,指出20世纪50年代社会风俗发生的重大变革。(2)结合所学知识,分析导致上述变革发生的原因。

| A.面临严峻的国际形势 | B.三大改造的稳步推进 |

| C.新政权逐步走向稳固 | D.社会主要矛盾的变化 |

“新中国”符号的历史演变

| 1922年 | 受苏俄国家理论的影响,中共二大提出的奋斗目标是“建立中华联邦共和国”。“自由统一的中国”是中国共产党一开始追求的“新中国”国家目标,由于已有“中华民国”的存在,中国共产党并未提出新的国家主张。 |

| 1927年 | 中共五大提出要建立工农小资产阶级的革命民权同盟,打倒帝国主义军阀及反叛的资产阶级的反革命联盟,“建立新的自由的中国”。 |

| 1931年 | 江西瑞金成立了“中华苏维埃共和国”,一个崭新的“苏维埃新中国”诞生了,“中华苏维埃共和国”由概念设想走进全面实践之中。 |

| 1937年 | “中华苏维埃人民共和国中央政府西北办事处”变更为“中华民国陕甘宁边区政府”。“中华民主共和国”在实践中逐渐被“三民主义共和国”所取代。 |

| 1945年 | 中共七大在毛泽东提出的“新民主主义共和国”基础上,又加入了“各民族自由联合”,使“新民主主义共和国”的国家概念更加明确和成熟。 |

| 1948年 | “三民主义共和国”和“新民主主义共和国”已难满足现实的需要,毛泽东提出了“中华人民共和国”的国家概念,成为中国革命的新指向,不久又提出了“中华人民民主共和国”的国家概念。 |

| 1949年 | 中国人民政治协商会议正式确立了“中华人民共和国”的国名,并就其“新中国”国家概念给出界定,“新中国”符号最终确立。 |

—据胡国胜《中国共产党“新中国”符号的话语建构与历史演变》

以“‘新中国’符号·中国政治道路的发展”为题写一则历史短文。(要求:表述成文,叙述完整;立论正确,史论结合;逻辑严密,条理清晰。)

材料 “协商政治”制度的发育及演变

| 清末谘议局 | 1907年10月 19日,慈禧太后命各省设谘议局。谘议局选举章程规定,只有地方士绅、举贡生员、文武官吏、拥有相当财产者和有中等以上教育背景者才能成为选举人。谘议局的地位几乎与督抚平齐,即谘议局可以对省内重大事宜进行监督。“公同集议”逐步演变成地方协商政治之初始形态。 |

| 重 庆政协会议 | 1946年1月10日政治协商会议在重庆国民政府礼堂召开,会议代表由国民党8人、共产党7人、青年党5人、民主同盟9人和社会贤达9人五个方面共38人组成。政协会议重点围绕政府改组问题、施政纲领问题、军事问题、国民大会问题、宪法草案问题等五项议题展开讨论。在理性与包容的理念下通过反复协商,最终签署了《政府组织案》、《和平建国纲领案》、《军事问题案》、《国民大会案》、《宪法草案》等五项决议。 |

| 第一 届中 国人民政 治协商会议 | 中国人民政治协商会议第一届全体会议于 1949年9月21日至9月30日在北京举行。中国共产党及各民主党派、人民团体和无党派民主人士等单位的代表(含候补代表)共662人参加了会议。通过了具有临时宪法性质的《中国人民政治协商会议共同纲领》,制定了《中国人民政治协商会议组织法》、《中华人民共和国中央人民政府组织法》,选举了中国人民政治协商会议的全国委员会,选举了中华人民共和国中央人民政府委员会,决定中华人民共和国的国旗和国徽。 |

(2)根据材料并结合所学知识,分析第一届中国人民政治协商会议召开的背景。