材料

——摘编自王钢、钱龙《新中国成立70年来的粮食安全战略》

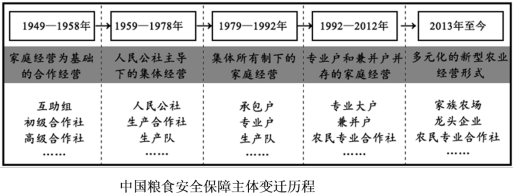

据图信息,提取和整合相关时段,自拟一个论题,并结合所学知识加以阐述。(要求:论题明确,持论有据,表述成文)

材料一 东亚国家和地区的产业转移经历了两个阶段不同的转换;先是在经济起飞阶段借助西方国家产业调整、大量劳动密集型和资源密集型产业转移的机会,大力发展劳动密集型和资源密集型产业。在有了一定的经济和技术基础后,对本国产业进行改造升级,积极发展技术密集型的高科技产业和服务业,将落后的劳动密集型和资源密集型产业转移到其他发展中国家。……东亚国家和地区本国市场狭小,无法消费生产出来的大量产品,因此,它们千方百计的扩大海外市场,包括发达国家市场和发展中国家市场。其中,发达国家市场是东亚外向型出口导向经济最为重要的海外市场。

——摘编自陈茂来《东亚现代化进程中的全球化视角》

材料二 二战后,东亚在实现高速经济增长与社会进步的过程中也表现出了一些共同之处,国家努力保持发展中的较高程度的政治稳定,增强社会的内聚力,制定维护主权与独立的工业化计划,采取保护民族经济政策,以强制的劳工政策调整公私的利益冲突,保证社会公平与福利等……在东亚的重新崛起中,儒家的“行仁政”的思想、家族本位思想与家族伦理秩序、重视教育与机会均等的教育思想扮演了有利于现代化的因素。甚至有的西方学者认为“儒教伦理”在东亚现代化中扮演的角色比新教伦理在欧洲所起的作用还要大。

——摘编自罗荣渠《东亚跨世纪的变革与重新崛起》

(1)根据材料一并结合所学,简述二战后东亚国家经济发展的主要变化,并分析其影响。

(2)根据材料,概括东亚国家现代化的突出特点,并结合所学中国现代史加以说明。

材料一 1946年11月15日,国民大会在南京开幕,出席者仅1355人,其中,国民党籍代表855名。因此,人民称这次大会是“党民大会”。“国大”的召开遭到共产党和民盟的一致反对,如周恩来在次日发表声明说:“国民党政府一手包办的‘国民大会’,已于昨天开幕了。这一‘国大’,是违背政协决议与全国民众,而由一党政府单独召开的。中国共产党坚决反对。”

——摘编自罗昊《1946年“制宪国大”合法性研究》

材料二 1954年5月底,全国基层选举工作全部结束,经过一年多的紧张工作,全国各地在21万余个基层选举单位,3.23亿登记选民中进行了基层选举,共选出基层人民代表大会的代表566万余名。在此基础上,又由省、市人民代表大会,中央直辖单位和军队及华侨单位分别选举产生1226名出席全国人民代表大会的代表,其中,中共党员668人,占54.48%,党外人士558人,占45.52%。第一届全国人大代表具有广泛的代表性,能够充分代表人民的意志来制定国家宪法。1954年8月11日,中央人民政府委员会举行第33次扩大会议。决定于1954年9月15日召开第一届全国人民代表大会第一次会议。

——摘编自光明日报出版社《共和国历程》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括1946年“制宪国大”召开的背景。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出与国民党“制宪国大”相比,第一届全国人民代表大会的不同之处。

| A.体现出“双百方针”的创作精神 | B.推动了社会主义工业化的顺利开展 |

| C.激发人民投身经济建设的热情 | D.反映工人阶级在建设中的关键作用 |

材料 新中国成立以来部分铁路建设成就

| 铁路名称 | 修筑概况 |

| 成渝铁路 | 1950年6月动工,1952年6月通车,从成都到重庆,是新中国建成的首条铁路 |

| 鹰厦铁路 | 1955年2月动工,1958年1月运营,移山填海,从(江西)鹰潭到厦门 |

| 川黔铁路 | 从成渝线上的小南海站至贵阳站,1965年10月通车 |

| 贵昆铁路 | 从贵阳到昆明,1966年3月通车 |

| 京九铁路 | 1993年动工,1995年11月铺通,从北京到香港,是我国首条规模最大、投资最多、一次建成距离最长的交通大动脉 |

| 南疆铁路 | 从库尔勒至喀什,1996年9月动工,1999年5月建成 |

| 大秦铁路 | 从大同到秦皇岛,2007年年运量实现3亿吨,成为世界上年运量最大的重载铁路 |

| 青藏铁路 | 在青藏高原上蜿蜒1000多公里,攻克世界铁路建设史上三大难题,2006年7月通车 |

| 京沪高速铁路 | 2008年4月动工,从北京到.上海,长达1300公里 |

| 京津城际铁路 | 2008年8月通车,我国首条时速350公里高速铁路,具有完全自主知识产权和世界一流水平 |

——据高志华《新中国铁路60年建设的回顾与展望》

选择材料中的事例(两个以上),以“新中国铁路交通”为主题,自拟论题,并结合中国现代史知识进行阐述。(要求:论题明确,史实准确,论述充分,逻辑清晰)

| 经济成分 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |

| 1952年 | 1.5 | 0.7 | 19.1 | 71.8 | 6.9 |

| 1956年 | 53.4 | 7.3 | 32.2 | 7.1 | 0 |

| A.合作社经济、个体经济 | B.国营经济、公私合营经济 |

| C.国营经济、资本主义经济 | D.国营经济、个体经济 |

材料:新中国大事年表(节选)

| 时间 | 代表性事件 |

| 1949 —1959年 | 《中华人民共和国土地改革法》(1950年6月);中共中央作出“抗美援朝,保家卫国”的战略决策(1950年 10月);《公私合营工业企业暂行条例》(1954年9月) |

| 1978— | 中共十一届三中全会召开(1978年12月);深圳蛇口港和蛇口工业区开始建设(1979年7月);五届全国人大第五次会议“中国共产党领导的多党合作和政治协商制度将长期存在和发展”被写入宪法(1982年11月至12月);中共十八大胜利召开(2012年11月); |

——据中国社会科学网——国史网《新中国七十年大事点读(特别策划)》等整理

表格反映了新中国成立以来的一些代表性事件。结合所学知识,选择材料中的任一阶段,提炼其时代主题,并另举史实加以阐述。(要求:主题明确,史论结合,逻辑清晰。)

| A.奠定国家工业化的初步基础 | B.建立统一的国内大市场 |

| C.加快对农业的社会主义改造 | D.推进土地改革全面铺开 |

材料一 中华民国第一届国会(1913年)各党所占议席:

| 党名 | 发起人 | 在议会中所占席数 | 所属政治派别 |

| 国民党 | 宋教仁 | 392 | 革命派 |

| 共和党 | 黎元洪 | 176 | 旧官僚 |

| 统—党 | 程德全 | 24 | 旧官僚 |

——摘编自谢振民《中华民国立法史》

材料二 1946年11月15日,国民大会在南京开幕,出席者仅1355人,其中,国民党籍代表855名。因此,人民称这次大会是“党民大会”。“国大”的召开遭到共产党和民盟的一致反对,如周恩来在次日发表声明说:“国民党政府一手包办的‘国民大会’,已于昨天开幕了。这一‘国大’,是违背政协决议与全国民众,而由一党政府单独召开的。中国共产党坚决反对。”

——摘编自罗昊《1946年“制宪国大”合法性研究》

材料三 1954年5月底,全国基层选举工作全部结束,经过一年多的紧张工作,全国各地在21万余个基层选举单位,3. 23亿登记选民中进行了基层选举,共选出基层人民代表大会的代表566万余名。在此基础上,又由省、市人民代表大会,中央直辖单位和军队及华侨单位分别选举产生1226名出席全国人民代表大会的代表,其中,中共党员668人,占54. 48%,党外人士558人,占45. 52%。第一届全国人大代表具有广泛的代表性,能够充分代表人民的意志来制定国家宪法。1954年8月11日,中央人民政府委员会举行第33次扩大会议,决定于1954年9月15日召开第一届全国人民代表大会第一次会议。

——摘编自光明日报出版社《共和国历程》

(1)根据材料一并结合所学知识,提炼表中反映出的信息并加以解读。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括1946年“制宪国大”召开的背景。

(3)根据材料二、三并结合所学知识,指出与国民党“制宪国大”相比第一届全国人民代表大会的不同之处,并分析其召开的意义。

材料一 明初,朱元璋采取鼓励垦荒政策,至洪武二十六年(1393年),全国人口数大约为7270万,清朝经过顺治、康熙、雍正三朝的增长,至道光二十年(1840年),人口总数增至4亿3千多万,达到了中国古代历史上的最高峰。人口的快速增加导致出现了许多社会问题,当时的学者洪亮吉觉察到这些问题,提出了调剂人口的思想,但没有被重视。

民国初期,国事衰败,“人满之患”的弊端日渐暴露。以《东方杂志》为代表,众多报刊积极刊登人口研究文章。这些文章运用西方马尔萨斯人口论和社会调查的方法,反对人口增殖的传统人口观,试图通过人口品质提高、优生手段达到民富国强的目标。

下表为《东方杂志》涉及人口研究的文章统计表:

| 文章篇数(部分) | 涉及人口理论9篇,强调生育控制4篇,人口调查15篇 | 文章作者(部分) | 陈长潇、潘光旦、孙本文、乔启明(人口学者),竺可帧(气象学家)、彭家元(农业学家)、张荫麟(历史学家) |

——摘编自任惠玲《洪亮吉人口思想与马尔萨斯人口理论的比较及启示》等

材料二 新中国成立70多年来,我国人口增长呈现阶段性特征,人口政策也在不断调整变化。50年代经济建设中“深深感受到不是人口太多,而是人手不足”,彼时“人多力量大”成为社会发展的主旋律,加上受苏联鼓励人口增长的影响较深,党和政府对生育行为进行嘉奖。“鼓励”性人口生育政策带来的人口过快增长与社会资源供给不足的矛盾不断凸显,1957年马寅初著作《新人口论》深入剖析了当时中国的人口问题,60年代国务院首次提出计划生育。1978年“实行计划生育”第一次被写进《宪法》,国家明确提倡一对夫妇只生育一个孩子。21世纪后,我国又面临人口老龄化加剧、年轻劳动力短缺等问题,2016年实施全面两孩政策。

——摘编自马红鸽、贺晓迎《建党百年来中国共产党人口生育政策变迁及其启示》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析明清时期人口快速增长的历史背景,概括民国初期人口研究的主要特点。(2)根据材料二并结合所学知识,指出建国后影响我国人口政策变化的主要因素。

(3)结合上述材料,谈谈中国历史上人口发展变化带来的启示。