材料一

材料二 明太祖认为:“自秦以下,人君天下者,皆不鉴秦设相之患,相从而命之,往往病及于国君者,其故在擅专威福。”

——中国古代史资料库

材料三 (洪武)十五年(1382年)仿宋制,置华盖殿、武英殿、文渊阁、东阁诸大学士,又置文华殿大学士……大学士特侍左右,备顾问而己。……成祖即位,特简解络、胡广、杨荣等直文渊阁,参预机务。.

——《明史》卷72《职官志》

材料四 目前中国正在进行当代最伟大的社会实践,……中国定将实现一种特殊的民主,这种民主将考虑到这个大国的社会、文化和经济特点。这种亚洲“社会主义民主”所涉及的是史无前例地继续思考“孔子的公共伦理”,而不是抽象地复制西方资产阶级民主。

——2008年2月7日德国 《新德意志报》

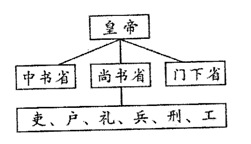

(1)材料一反映了唐朝的什么制度?与秦朝相比,唐朝相权有何特点?

(2)据材料二、三分析,明太机废除丞相的原因及明初采取的加强皇权的措施。

(3)结合一、二、三材料及所学知识归纳,中国古代皇权和相权的关系发生怎样的变化?从根本上看,古代政治制度具有什么演变趋势?

(4)材料四所说的“特殊的民主”在建国初期的哪些政治制度中得以体现?“继续思考‘孔子的公共伦理’,不是抽象地复制西方资产阶级民主”,作者的此观点说明了什么?

材料一 在“一届政协”的政治架构下,一方面正如亨廷顿所说的,“一个现代化政治体系的安定,取决于其政党的力量”。在共产党领导下,中国实现了大国秩序的重构,推进了国家一体化的进程,促进了政治体系的良性运转;……究其原委,“一届政协”是发端于西方的共和政体在中国的实现形式,它根植于中国的历史、社会和文化的土壤之中,在现代国家政治建设中凸显中国气派、民族神韵,具有极强的容纳性与适应力。

——摘编自覃敏健《试论“一届政协”的历史方位》

材料二 我们的制度是人民代表大会制度,共产党领导下的人民民主制度,不能搞西方那一套。社会主义国家有个最大的优越性,就是干一件事情,一下决心,一做出决议,就立即执行,不受牵扯。……就这个范围来说,我们的效率是高的,我讲的是总的效率。

——摘自《邓小平文选》

材料三 为什么放弃联邦制而采取民族区域自治?(1949年)9月7日,周恩来向政协代表作过解释:“中国是多民族国家,不管人数多少,各民族间是平等的。任何民族都是有自决权的,这是毫无疑问的事。但是今天帝国主义者又想分裂我们的西藏、台湾甚至新疆,在这种情况下,我们希望各民族不要听帝国主义者的挑拔。为了这一点,我们国家的名称,叫中华人民共和国,而不叫联邦。”

——摘编自陈扬勇《〈共同纲领〉与民族区域自治制度的确立》

完成下列要求:

(1)据材料一,指出促进建国初政治体系良性运转的条件。

(2)据材料二,概述中国“人民代表大会制度”的优越性。结合所学知识,指出这一制度在中国民主政治中的历史地位。

(3)据材料三,分析新中国放弃联邦制的原因。并结合所学知识指出民族区域自治制度的进步意义。

(4)综合上述材料,你认为政治制度的选择应遵循什么原则?

材料一:在办洋务的封建官僚们主持下,中国开始有了一批官办的企业。这些企业因为是使用新式机器,雇佣了大量工人,大体上按照西方的机器工厂的组织形式来进行生产,已不同于旧有的官营工场手工业,所以是带有资本主义性质的企业。但是这些企业中很大部分是军事工业,它们的产品供应给国家和军队,并不作为商品而出售,更不投放到市场上去。这些企业不但为封建官僚所控制,而且对外国资本帝国主义有很大的依赖性。

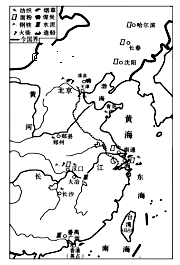

材料二:民国初年我国民族工业的分布图:

材料三:经过对政治、经济、国际环境诸多方面利弊得失的反复权衡和深入讨论之后,大家认为必须从发展原材料、能源、机械制造等重工业入手。得出这样的结论,其理甚明。设想多发展轻工业,按一般常识讲,一定是投资省、见效快,又能改善人民的物质生活条件,为国家积累建设资金。没有机器制造业,发展轻工业的装备从哪里来?没有钢铁等基础工业,机械制造的原料从哪里来?没有能源和交通运输,整个经济又怎么运转?仰赖进口么?办不到。一是我们没有钱,二是西方资本主义国家对我们实行禁运和封锁。全靠苏联等社会主义国家支援也不现实。特别是当时美帝国主义实际上还同我们处于军事对峙状态,我们亟需建立军事工业以增强国防力量。这些因素是客观现实,不是我们的主观意志可以改变的。

——薄一波《若干重大历史决策与事件的回顾》

(1)根据材料一,概括中国工业化起步阶段的特点,结合所学知识分析洋务运动对中国工业化的主要影响。

(2)根据材料二概括民国初年民族工业发展的特点。

(3)根据材料三和所学知识,分析新中国建立初期工业建设的特点及其原因。

材料一:今天农业生产的发展,还有许多困难的条件限制了它,约束了它,要在现有基础上提高一步,就必须帮助贫困农民解决以下二个问题:

①必须帮助贫困农民解决生产资料的困难…

②帮助农民减少自然灾害…

用什么办法帮助农民解决生产中的这些困难呢?当然,国家要大力帮助。……另一条道路是新道路,是领导农民组织起来,靠大家互助合作的力量…

——邓子恢在《在全国第一次农村工作会议上的总结报告》1953

材料二:下表是1956年国民经济中公司经济成分的比较

| 项目 | 社会主义公有制经济所占比重 | 私有制经济所占比重 |

| 国民收入 | 92.9% | 7.1% |

| 工业总产值 | 100% | — |

| 商品零售额 | 95.8% | 4.2% |

材料三:在1978年的时候,全国个体户只有14万户,私营企业一户都没有。经过二十多年的改革开放,到2002年底,我国有雇工8人以上的私营企业243万多户,从业人数3400余万人,雇工在7个人以下的个体工商户2377万户,从业人数4742万人,个体私营企业从业人数超过8000万,加上乡镇企业和外资企业,全国非公有制企业就业人数超过2.2亿,国有企业的从业人数从1.2亿,下降到现在的不足五千万,个体私营等非公有制经济的比重占国民生产总值的三分之一左右,占每年GDP增量的贡献率已经超过60%。

请回答:

(1)材料一表明农业生产发展困难的主要原因是什么?“新道路”指的是什么?

(2)材料二反映出在当时的国民经济中占绝对主体地位的是什么性质的经济?出现这种情况的主要原因又是什么?

(3)材料三反应的经济现象是什么?结合所学知识分析,相比材料二,材料三中的经济现象出现的原因。

材料一:1953年,中共中央根据毛泽东的建议提出了过渡时期的总路线。根据国家在过渡时期的总任务,人民政府制定了发展国民经济的第一个五年计划。一五期间,工农业生产及其他经济事业都得到了飞速的发展。1958年,毛泽东在党的八大二次会议上的讲话中,要求大大缩短超英赶美的时间。会议通过了根据毛泽东的倡议而提出的“鼓足干劲、力争上游、多快好省地建设社会主义的总路线”。

——摘编自孙健著《中华人民共和国经济史》

材料二:1979年,邓小平指出:“我们是计划经济为主,也结合市场经济,但这是社会主义的市场经济,“1982年党的十二大报告提出“计划经济为主,市场调节为辅。”1984年十二届三中全会明确了社会主义经济“是在公有制基础上的有计划的商品经济”。1987年党的十三大进步明确了“社会主义有计划商品经济的体制应该是计划与市场内在统一的体制”。1992年中共十四大明确指出我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制。2003年党的十六届三中全会通过了《中共中央关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》标志着社会主义市场经济体制初步建立。这一时期中国经济实现了长期的高速增长,发展成就举世公认。

——摘编自贾国雄《论改革开放前后两个三十年中国经济发展的内在联系》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括“一五”计划实施的意义,并指出社会主义建设总路线的影响。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出1979年后我国经济长期高速增长的原因。

材料一 建国初期工农业生产统计表(金额单位:亿元)

| 1952年 | 1956年 | 1957年 | |

| 工业总产值 | 343.3 | 703.6 | 783.9 |

| 农业总产值 | 483.9 | 582.9 | 604.0 |

| 工农业总产值 | 827.2 | 1286.5 | 1387.9 |

材料二 1949年—1976年我国国民生产总值指数一览表

| 年份 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1965 |

| 指数 | 105.1 | 121.3 | 108.8 | 99.7 | 72.7 | 94.4 | 117.0 |

(注:本表数据来源于国家统计局统计报告。数据按可比价格计算。上年=100)

材料三

材料四:在上个世纪70年代中期经济全球化刚刚起步之时,中国开始改革开放;上个世纪90年代初经济全球化潮流真正形成之时,中国深化改革,扩大开放;本世纪初经济全球化加速扩张之时中国全面融入经济全球化潮流。在近三十年经济全球化发展过程中,中国踩着历史的节奏,每一步都没有落空。

材料五:1978年和2006年国民经济主要指标比较表

| 年份 | 国内生产总值 (亿元) | 国家财政收入(亿元) | 城镇居民恩格尔系数(%) | 农村居民恩格尔系数(%) |

| 1978 | 3645 | 1132 | 57.5 | 67.7 |

| 2006 | 218071 | 39500 | 35.8 | 43 |

注:恩格尔系数是指食品支出占家庭总支出的比重,它能够说明家庭生活水平的程度。

材料六:经过二十多年的努力,中国形成了以宪法为核心的包括民法、行政法、刑法、经济法等中国特色的社会主义法律体系,使民主政治建设趋于制度化、法律化,为依法治国奠定了重要基础。

请回答:

(1)根据材料一概括建国初期经济发展趋势并结合所学分析其原因。和对比材料一、二概括50年代中期——60年代中期我国经济发展的特征?

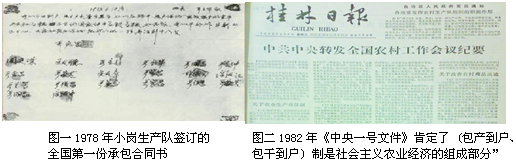

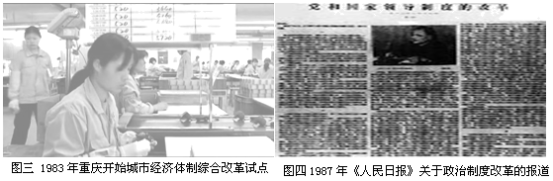

(2)新时期的中国改革是逐步推进、不断深化的。根据材料三、并结合所学知识加以说明。

(3)根据材料四指出:近30年来,我国经济体制改革和对外开放经历了怎样的发展阶段?,并结合所学指出每个阶段开始的标志性事件。

(4)依据材料五、六,概括指出改革给中国带来的变化。

材料一 参加农业生产合作社的农户数,1954年还只有2%,1955年上升到14.2%,1956年后升96.3%,1957年冬和1958年春,一个大规模农田水利建设高潮在全国范围内掀起,在这一建设的过程中,各地普遍出现了并社或超出社、乡、甚至于县的范围来进行协作的浪潮。1958年3月,毛泽东在成都会议上提出了把小型农业合作社适当地合并为大社的建议,中央同意了这一建议。

——摘编自孙健《中华人民共和国经济史》

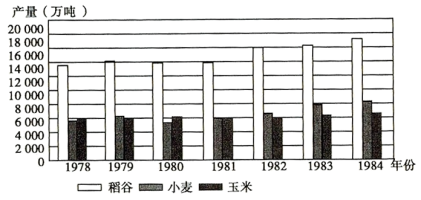

材料二 下面是1978~1984年我国主要粮食作物产品产量围。

——摘编自马晓河等《农村改革40年:影响中国经济社会发展的五大事件》

(1)根据材料并结合所学知识,指出从1954年至1958年我国农业政策发生的变化并分析其影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析改革开放后我国粮食作物产量持续增长的原因,

(3)根据上述材料并结合所学知识,谈谈你从新中国成立以来农业政策调整中得出的认识。

材料一:尽管中国没有经历产业革命,但不能抹煞封建政权内部所发动的近代企业的运动中为争取中国现代化而献身的人的动人事迹。中国人自制轮船的试探,在福州船政局开办不及十载的1875年便已开始发动。

——摘引自《詹天佑文选》、汪敬虞《论近代中国的产业革命精神》等

材料二:从鸦片战争以来,制约中国经济发展的一大桎梏便是帝国主义国家通过不平等条约体系强加于中国的协定关税……1929年以后,国民政府比较成功地通过与列强各国的交涉,实现了关税自主。在1927年以前,外国货物在中国的实际进口率只有4%,1931年则提高了10%,1933年提高了20%,1934年更是达到了25%。抗日战争全面爆发前的1936年,成为民国史上各项经济指标最好的一年。以事关国民经济发展的基础工业而言,由于有了较为长期的发展规划,并设置了像资源委员会这样的综合经济管理部门,发展最为迅速。具体表现在:

——步平、荣维木主编《中华民族抗日战争全史》(摘编)

材料三:从中国共产党执政的第一天起,应该说就担负起100多年来受到严重阻碍的工业化重任。但是从1953年我国完成战后的经济恢复,转入大规模经济建设以后,资本(包括人力资本)和资源严重缺乏就开始困扰着中国共产党,在这种情况下,中国共产党采取了集中有限资本和资源来加快建设重工业和完整工业体系的发展战略。

——武力《中国共产党对转变经济增长方式的认识和实践》

请回答:

(1)根据材料一所提示的角度并联系所学,指出近代民族工业最初产生的时、空范围。

(2)根据材料二,分析南京国民政府统治前期中国工业经济发展的特点及原因。

(3)根据材料三并结合所学知识指出,中国共产党采取的“集中有限资本和资源来加快建设重工业和完整工业体系的发展战略”是什么?简要分析产生这一战略的国际因素。

材料一 在一个世纪的历史上,第一次建立起一个具有较为合理的政治制度的、安全可靠值得信赖的政府(即使它不能提供政治上的自由和民主),这本身就是一项重要的历史成就,而且也是一项独一无二的成就……孙中山称之为‘一盘散沙’的中国,迅速凝聚成一个具有强烈的民族使命感的强大的现代民族国家。

——【美】莫里斯·迈斯纳《毛泽东的中国与后毛泽东的中国》

材料二 如果做更深入的思考就会发现……难以准确把握我国社会的主要矛盾,造成以“阶级斗争为纲”的错误,这一错误不可避免地使人民内部矛盾不是以法律化、制度化的民主方法来解决……从而混淆了四体民主和政体民主,把精力过多的集中在国体民主上而怎视了本应是重点的政体民主建设。与此相适应,党的治国方略、方式就不是与法律化、制度化民主政治建设相迫应的“依法治国”,而只能是适会阶级斗争的“政策治国”。……以上三方面交织在一起,相互强化,最终导致“文革”悲剧。

——宋新滨《新中国的民主政治建设及启示》

材料三 为了保障农村村民实行自治,由村民群众依法办理自己的事情,发展农村基层民主,促进农村社会主义物质文明和精神文明建设,制定宪法,制定本法。……村民委员会是村民自我管理、自我教育、自我服务的基层群众性自治组织,实行民主选举、民主决策、民主管理、民主监督。

——1998年第九届全国人大常务委员会第五次会议决议

请回答:

(1)据材料一,指出新中国民主政治建设的前提。针对“它不能提供政治上的自由和民主”这一谬误,列举建国初期民主政治建设的主要成就。

(2)据材料二,指出“文革”时期民主法制遭到破坏的原因是什么?作者认为解决问题的主要策略是什么?

(3)材料三反映了我国社会主义建设新时期创立的哪一制度?该制度有何特点?

(4)综合上述材料,从新中国民主政治建设发展过程中你可以得到什么认识?

材料一 春秋战国时期我国户籍制度的雏形开始出现。真正的户籍制度到秦代编制户册才开始创立,通过清查登记人口并实行管制,限制人口流动,防止人口流失,保证兵役和赋税征收。这些制度被后代所继承。到了唐朝出现了最早的城乡户籍区分,城市人口称为坊郭户,农村人口则是乡村户,但唐代户籍实行‚编户与非编户的良贱制度,并没有为坊郭户单独设立户籍。随着城市人口的激增,宋代正式将坊郭户纳入了法律体系之中,根据居民有无不动产,划分主户与客户,再以家庭财产之多寡,将主户划为不同户等。宋代的坊郭户包括官吏、大商人、地主、大手工业者、小商贩,小手工业者,人力和女使之类,大致依据财产来区分,上下共有十个等级,而乡村户则根据土地多寡分为五等。明政府将全国户口按照职业分工,划为民户、军户、匠户等籍,赋役黄册编定以后,户籍不得随意改动。清代时,朝廷宣布“摊丁入亩”,户口不再作为征税的依据,但户籍制度一直保留。

——摘编自吴钩《户口册上的中国》等

材料二 从1953年开始,国家采取了统购统销政策。1958年政府出台了《户口登记条例》,城乡二元户籍管理制度正式建立。1963年公安部依据是否拥有国家计划供应的商品粮将户口划分为农业户口和非农业户口。城乡二元户籍格局长期附着了粮油供应、劳动就业、医疗保健、教育、福利等十几项制度,形成了一整套城乡隔离体系。改革开放初期,政府开始允许农村人进城务工,农民工由此而生;同时政府还出台了严格控制农业户口转为城镇户口的“农转非”政策。1984年国务院批转公安部《关于农民进入城镇落户问题的通知》,部分农民获得迁徙自由。2000年以来,国家已开放了中小城市的户籍,一些省会城市也放宽了进城务业的户籍政策。北京近日公布了《北京市积分落户管理办法》。至此,北上广深这四个市区常住人口超千万的超大城市,均已提出或实施各自的积分落户指标体系。

——据殷志静、郁奇虹《中国户籍改革》等

(1)根据材料一,概括说明中国古代户籍制度演变的特点,并分析其原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析说明新中国成立户籍制度两次大的改革的影响。综合材料一和材料二,谈谈你对户籍制度变迁的认识。