1 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一“一五”时期,在农村全面开展了农村合作化。农村经济体制另一项重要变化是,国家调集人力、物力和财力,加速国营农牧场的建设。1954年先后由军队转业官兵组建新疆军区生产建设兵团和黑龙江军垦农场,政府还组织城市青年志愿垦荒队到黑龙江、新疆、华南开荒,建立国营农场。

——摘编自陈廷煊《1953—1957年农村经济体制的变革和农业生产的发展》

材料二美国农业的增长高峰,出现在二战刚结束的“美国农业二次革命”时期,此间美国农业经历了一些关键性的技术变革:首先是完成了农业的机械化进程,实现机械动力对畜力的替代;其次是现代科学开始广泛应用于农业生产,杂交技术改善了农作物品种,经现代科学改良的畜禽养殖技术大规模应用;化肥、杀虫剂等农业化学品开始大量投入使用。与此同时,农业生产装备系统及信息系统得到完善。

——摘编自孟令杰《美国农业生产率的增长与启示》

(1)根据材料一及所学知识,指出材料一政策实施的结果,并分析其实施的背景。

(2)根据材料一、二及所学知识,指出中美两国农业发展的异同,并简评“美国农业二次革命”的影响。

材料一 中国的发展不再只是本身的事,中国的命运不再完全由内部决定,对外关系的重大事件不仅成为古代和近代两个历史时期的分界线,而且在整个近代时期,又往往成为区别不同历史阶段的标志,如洋务阶段、抗战阶段……这是中国近代化和工业化的一大特征。

——摘编自《中国近代史纲要·中国近代史开端》

材料二 计划经济国家是在西方发达国家已经基本实现工业化的背景下才开始工业化进程,走了一条由国家计划推动,重工业优先发展、以粗放型增长方式为主、过分追求高速度、……片面强调自力更生的工业化道路。新型工业化道路则是克服传统工业化道路缺陷和不足,以信息化带动,力求产业结构优化、……实现可持续发展、对外开放和政府导向、市场推动型的工业化道路。

——摘编自向琳《论中国的新型工业化道路》

材料三 美国等先行工业化国家的增长模式20世纪90年代发生先前未曾预料到的变化,由依靠资本和其他资源的投入转为依靠人力资本(人的知识和能力)的积累和经济效率的提高,是另一种工业化增长模式。

——摘编自吴敬琏《中国应当走一条什么样的工业化道路》

(1)根据材料一,概括“中国近代化和工业化的一大特征”,并结合所学知识指出“洋务阶段”工业化模式的不足之处。

(2)根据材料二、三,分别概括中美两国在“工业化道路”策略上的变化,并结合所学知识指出两者在产业结构方面的共同之处。

材料一 在20世纪,令人眼花缭乱、惊心动魄的历史事件、社会革命层出不穷,但是真正够得上“新世纪”标志的,无疑只能是美国著名记者约翰·里德所说的“震撼世界”的俄国十月革命。

——摘自赵曜《十月革命的世界历史意义》

(1)根据材料一并结合所学知识,以十月革命为例,回答新中国成立有哪些“震撼世界”的重要影响。

材料二 1953~1954年北京市西单区人大代表选举名额分配表(总人数170人)

| 类别 | 政府 | 党派 | 团体 | 驻区机关 | 工人 | 文教卫生 | 私营工商业 | 少数民族 | 宗教 | 街道居民 |

| 人数 | 9 | 6 | 4 | 8 | 53 | 24 | 13 | 13 | 4 | 42 |

| 比例 | 5.11% | 3.41% | 2.29% | 4.55% | 30.11% | 13.64% | 7.39% | 7.39% | 2.27% | 23.86% |

——北京市档案馆

(2)根据材料二,概括1953~1954年我国人大代表选举的特点。

材料三 1979年7月,第五届全国人大第二次会议通过了新的《选举法》。1979年《选举法》与1953年选举法相比较……将没有选举权和被选举权的人由未改变成分的地主、剥夺政治权利的反革命分子和刑事犯罪分子,缩小为依法律剥夺政治权利的人。……将直接选举从人民公社、镇、市辖区和不设区的市扩大到县和自治县一级。……将只有不属于党派、团体的选民或代表才能联合或单独提出代表候选人名单的规定,改为任何选民或代表只要一人提出,三人以上附议即可提名推荐候选人。

——摘编自宋学成《人大代表选举制度论析》

(3)根据材料三并结合所学知识,指出1979年新《选举法》颁布的背景。

4 . 阅读下列材料,结合所学知识回答问题:

材料二中国的工业化是在农业生产力水平很低的状况下启动的,落后的传统农业对工业化造成极大制约,这种制约突出表现在农产品供给短缺的制约和农村市场需求不足的制约两种形式。因此随着中国工业化发展战略的全面推行,对农业发展的要求就变得十分强烈。

——据孙代尧:《20世纪50年代中国急速向社会主义过渡的工业化背景分析》

(3)新中国“一五”和“二五”计划期间,在农业方面开展了哪些运动?

(4)1978年后中国的农村经济体制发生了什么重大变化?对斯大林经济体制有何突破?

5 . 阅读材料.完成下列要求。

材料一1953—1954年北京市西单区人大代表选举名额分配表(总人数170人):

| 类别 | 政府 | 党派 | 团体 | 驻区机关 | 工人 | 文教卫生 | 私营工商业 | 少数民族 | 宗教 | 街道居民 |

| 人数 | 9 | 6 | 4 | 8 | 53 | 24 | 13 | 13 | 4 | 42 |

| 比例 | 5.11% | 3.41% | 2.29% | 4.55% | 30.11% | 13.64% | 7.29% | 7.39% | 2.27% | 23.86% |

——北京市档案馆

材料二1979年7月,第五届全国人大第二次会议通过了新的《选举法》,1979年《选举法》与1953年选举法相比较……将没有选举权和被选举权的人由未改变成分的地主、剥夺政治权利的反革命分子和刑事犯罪分子,缩小为依法律剥夺政治权利的人。……将直接选举从人民公社、镇、市辖区和不设区的市扩大到县和自治县一级,在选区划分上,将按选民居住情况划分选区,改为可按生产单位、事业单位、工作单位和居住状况划分选区,将只有不属于党派、团体的选民或代表才能联合或单独提出代表候选人名单的规定,改为任何选民或代表只要一人提出,三人以上附议即可提名推荐候选人。

——摘编自宋学成《人大代表选举制度论析》

(1)根据材料一,概括1953—1954年我国人大代表选举的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出1979年新《选举法》颁布的背景。

(3)根据以上材料并结合所学知识,分析人大代表选举制度实行的意义。

材料一

1964年6~8月,毛泽东提出建设西部后方的主张:要搞三线工业基地的建设。要准备帝国主义可能发动侵略战争。现在工厂都集中在大城市和沿海地区,不利于备战。8月19日,国务院副总理李富春等人向中共中央提出报告,建议一切新的建设项目,不在第一线建设;要把能搬的一线重要企业、科研机构、学校一部分迁移到三线、二线;今后一切新建项目都应贯彻执行分散、靠山、隐蔽的方针。

——摘编自《六十年代三线建设决策文献选载》,《党的文献》1995年第3期

(注:一线指东部沿海和边疆地区;三线指云、贵、川、陕、甘、宁、青省区及晋、豫、湘、鄂等靠近内地的地区;二线指一、三线之间的中间地带。)

材料二

到20世纪70年代末,三线地区的工业总产值由258亿元增加到1270亿元。建成了西昌卫星发射基地、陕西航空等一批现代化生产和科研基地,成昆、湘黔等重要铁路,湖北第二汽车制造厂、德阳重型机器厂等工业基地以及攀枝花、十堰等新兴工业城市。

——摘编自魏后凯《中西部工业发展战略》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明三线建设的背景。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,概括指出三线建设的意义。

材料一:苏联工业化创造了一种不同于资本主义工业化的模式,即通过国家职能部门制订计划,优先发展重工业。这种类型的工业化伴随着高度的独立自主,带有强制性。这是一种在内部自发经济动力不足的条件下以非常手段进行的赶超型工业化道路。在工业化初期阶段,其资金积累的唯一来源是农业,苏联工业化开始时,农民不但要交纳直接税和间接税,还得通过低价出售农产品和高价买进工业品的价格剪刀差的办法,使资金从农业流向工业。这是一种以牺牲农业的利益来达到优先发展重工业的粗放型经济发展模式。

材料二:党在过渡时期的总路线和总任务是要在一个相当长的时期内基本上实现国家的工业化……从1953年起,我们就要进入大规模经济建设了,准备以20年时间建成中国的工业化……但是首先重要并能带动轻工业和农业发展的是建设重工业。1956年,毛泽东又在《论十大关系》中指出:“重工业是我国建设的重点。必须优先发展生产资料的生产,这是已经定了的。但绝不可以因此忽视生活资料尤其是粮食的生产。如果没有粮食和其他生活必需品,首先就不能养活工人,还谈什么发展重工业?所以,重工业和轻工业,农业的关系,必须处理好。”《论十大关系》实际上是思考开辟一条跟苏联有所不同的中国工业化道路的问题。

(1)根据以上材料并结合所学知识,指出新中国工业化与斯大林时期苏联工业化的异同。

(2)根据以上材料并结合所学知识,指出1956年前后新中国对苏联工业化模式认识的变化并分析发生变化的历史背景。

材料一 明中后期,由于商品经济的发达,江南出现一个显著的消费群体一商人。他们“精食馔,鲜衣服,丽车栋,婚丧嫁娶下至燕集务以华缛相高。”经济富裕的士绅更是铺张浪费,不仅居室“城中富室之家多高堂广厦杂用诸色植木周围绕以砖墙。”随着经济条件的改善,普通民众“男子服锦绮;女子饰金珠皆僭拟无涯,逾国家之禁。”

——摘编自欧磊《明代中后期奢侈风气差异特征论》

材料二 中国被迫卷入西方经济体系后,外国商品就开始大量进口,引发了民众抵制外国商品、保护本国经济的国货运动。一战前,各大民间商业行会成立各种推动国货运动的团体,提出“……多一份呢绒,即少用一份国货,少用一份国货即损我国家一份利源。”一战后,国民政府也开始重视国货运动,1928年,孔祥熙提出“征集全国出品,陈列展览。以示奖励而资观摩”的设想,得到商业领导人、学生及社会各界的广泛支持。国货运动通过区分“国货”与“洋货”,将民族观念与消费文化联系起来,最终塑造了近代民族国家。

——摘编自孙燕《从国货运动探究消费主义文化发展》

材料三 “一五”计划时期,党中央多次发文,在全国范围内开展深入、全面的节约运动。短短5年,全国完成基本建设投资总额达550亿元,工业总产值超过原定指标的17%以上,平均每年以18%的速度向前发展,积累资金909.2亿元,并把它全部用到生产和建设事业中。而且,节约运动还向人民群众进行勤俭建国、勤俭持家的教育,也要求党政军群负责人员视察、休养、旅行时,地方不许接送、宴会和送礼,鼓励各级干部脱鞋下田,参加劳动生产。同时,节约运动要求工业企业订立各种技术规程与操作规程,不仅要完成计划数量指标,还要完成质量指标;企业领导必须把节约的任务摆上重要日程,在学习生产管理的同时,必须学会财务管理。

——摘编自孙钦梅《“勤俭建国”:节约运动与一五计划的实施》

(1)根据材料一、指出明中后期社会消费领域出现的新现象,并结合所学知识简要评价。(2)根据材料二并结合所学知识,说明20世纪初期中国国货运动日益高涨的原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,分析一五计划时期大力开展节约运动的意义。

材料 1950年2月,美国要求英国禁运战略物资至新中国;3月,美国宣布所谓《战略物资管制办法》,按照这个办法,被管制的物资共计有660余种,包括机器、交通工具、金属制品和化学原料等,这些物资如果要出口,必须经过严格审查并具备出口许可证,同时美国还要求所有接受“马歇尔计划”供应的国家禁运战略物资至中国;4月,美国再次要求这些国家禁运战略物资,并威胁要对那些不执行禁运的国家削减贷款;6月,美国又颁布法令,规定煤油、橡胶、椰油、铜、钻石、铅、银等11种货品,不得输往中国内地和澳门地区。

中央人民政府财政经济委员会全面分析形势以后认为,中国国家大、东西通路很多,帝国主义不可能把我们完全封锁住,而且帝国主义各国之间有矛盾,各国商人要赚钱,对于利润丰厚的生意,即使我们不做,他们还要做。因此,突破封锁是完全可能的。为了打开销路,中央人民政府财政经济委员会主任陈云指出,有些东西可以让外商代销一下,并且准备赔些钱。为什么要赔钱呢?因为出口货物的价格决定于国外市场,而不决定于国内的生产成本。

——摘编自董志凯《应对封锁禁运——新中国历史一幕》等

(1)根据材料并结合所学知识,分析中华人民共和国成立初期美国对我国实施禁运的原因并概括其特点。(2)根据材料并结合所学知识,简析新中国为打破美国禁运而采取的措施。

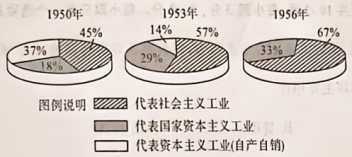

材料一 下面是1950—1956年我国工业中各种经济成分的变化情况(以工业总产值为100,不包括手工业)。

材料二 我国第一个五年计划规定,在5年内,投入总额为766.4亿元,其中基本建设投资占总额的55.8%,工业是重点,苏联援建的156项大中型建设项目主要集中在东北地区。

——以上材料根据《中国现代化历程》等整理

(1)根据材料一、指出1950—1956年我国经济成分发生的变化及变化的历史意义。(2)根据材料二、归纳指出第一个五年计划实施的特点,分析说明形成这一特点的原因。