(1)在收集到的下列两件历史资料(图1和图2)中,哪一件更能印证活动主题,请说明理由。

|

|

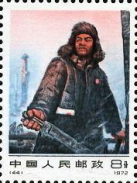

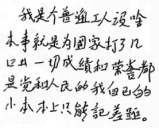

图1 王进喜跳入泥浆池控制井喷 (1960年) | 图2 《中国工人阶级的先锋战士—铁人王进喜》中国人民邮政发行 (1972年) |

(2)为更深入的进行探究,收集到如下三份资料,请对其史料价值进行评估与说明。

| 序号 | 类别 | 内容 | |

| ① | 日记 | 王进喜在日记中写道“我是个普通工人,没啥本事,就是为国家打了几口井,一切成绩和荣誉都是党和人民的,我自己的小本上只能记差距。” |  |

| ② | 书籍 | 《中国工人阶级的先锋战士——铁人王进喜》,湖北人民出版社,1972年。 |  |

| ③ | 电影 | 《创业》(以劳动模范王进喜为原型),长春电影制片厂,1974年。 |  |

(3)根据下面材料并结合所学知识,简析这一时期中国人民艰苦奋斗、奋发图强时代精神的形成背景。

| 王进喜大事记 | |

| 1923年10月8日 | 王进喜出生于甘肃省玉门县赤金堡一个贫苦家庭。 |

| 童年时期 | 6岁拉着双目失明的父亲出去讨饭;10岁就进山给地主放牛。 |

| 1949年—1950年 | 玉门解放后,他通过考试在玉门老君庙钻探大队当上了钻工,成为新中国第一代钻井工人。 |

| 1956年4月 | 王进喜加入中国共产党。 |

| 1959年10月 | 王进喜赴京参加全国群英会,看到因没油烧而背着“煤气包”的公共汽车,感慨道:“没有石油国家有压力,我们要自觉地替国家承担这个压力,这是我们石油工人的责任!”。 |

| 1960年3月 | 东北松辽石油大会战打响,他主动请缨,带领1205钻井队从玉门到达大庆,之后与工友们日夜奋战,甚至跳入泥浆池控制井喷,被誉为“铁人”。 |

| 1969年4月19日 | 中央人民广播电台播发了长篇通讯《大庆精神大庆人》,从此,“铁人王进喜”随着“大庆油田”的名字传遍中国和世界。 |

| 1970年11月15日 | 因胃癌在北京逝世,享年47岁。 |

材料一

1962年版第三套人民币的壹元面值纸币上那个英姿飒爽的女拖拉机手原型人物是粱军,而她驾驶的拖拉机就是“东方红”拖拉机。1947年,17岁的粱军进入中国共产党人创办的乡村师范学校就读。在校期间,梁军积极报名参加拖拉机培训班,她驾驶着从苏联进口的拖拉机成为中国第一个女拖拉机手。50年代中期,随着农业社会主义改造的顺利进行,国家也开始大规模、有组织地开发北大荒。梁军也成为了北大荒建设队伍中的一员。1959年11月,洛阳第一拖拉机厂刚刚投产,就向北大荒国营农场运送了第一批13台“东方红”大型拖拉机。黑龙江省政府找到梁军,希望中国第一个女拖拉机手开第一台中国制造的拖拉机。

——改编自胡铁华《新中国第一个女拖拉机手——梁军》

材料二 木兰形象最早来源于南北朝时期的叙事诗《木兰辞》,该诗讲述了木兰代父从军的故事。以下作品均是以木兰为原型进行的创作。

| 时间 | 作品 | 主要片段 |

| 明代 | 杂剧《雌木兰替父从军》 | 花家女子木兰因父亲年老而易装从军,参与征讨黑山叛军的战役,最终凭借高超武艺生擒贼首豹子皮,得胜回朝,后辞去官职与王郎成亲。 |

| 1939年 | 电影《木兰从军》 | 木兰从军所去之地为匈奴所在严寒之地。木兰提出“不许贪赃枉法,不许欺侮百姓,不许临阵脱逃,不许徇私舞弊”等军纪。后来,她识破匈奴诡计,大败匈奴。 |

| 1956年 | 豫剧电影《花木兰》 | 木兰从军路上,同伴一直抱怨:“为什么倒霉的事,都叫男人来干?女子们在家中坐享清闲。”木兰大声争辩:“刘大哥讲话理太偏,谁说女子不如男。男子打仗到边关,女子纺织在家园……有许多女英雄也把功劳建,为国杀敌代代出英贤,这女子们哪一点不如儿男!” |

| 1998年 | 迪士尼动画片《花木兰》 | 木兰被发现是女儿身后,被大军遗弃在冰天雪地中,这时的她异常沮丧。宠物木须龙安慰她,她是为了救父亲才到这种地步的,而她回答:“或许我并不是为了爹爹,也许这么做是想证明我自己有本事,这样往后再照镜子,就会看见一个巾帼英雄。” |

——改编自刘婷《中西方“花木兰”形象的建构》等

(1)根据材料一并结合所学知识,分析我国“东方红”拖拉机诞生的背景。

(2)从材料二中提取一个论题,结合所学知识,加以论述。(要求:写明论题,史论结合,表述清晰。)

材料一 1951年春,中央财政经济委员会等部门根据“三年准备,十年计划经济建设”的部署,着手试编第一个五年计划。在苏联政府的帮助下,采取边制定、边执行的办法,经过多次修改,1955年,中国共产党全国代表会议原则通过,第一届全国人民代表大会第二次会议正式审议并通过了《中华人民共和国发展国民经济的第一个五年计划(1953~1957)》,计划中规定优先发展重工业和相应地发展农业、轻工业;轻、重工业的投资比例为1︰7.3;大中型工业建设项目的53%分布在内地,222个项目分布在东北和沿海城市,合理地利用原有工业基础。

——摘编自《中国共产党历史》等

材料二 1996年,经中共中央建议,八届全国人大四次会议审议并通过了《关于国民经济和社会发展“九五”计划和2010年远景目标纲要》。纲要提出指导国民经济和社会发展的方针,更多关注经济发展的主要任务和战略布局、改革开放的主要任务和部署、社会发展的主要任务和基本政策等宏观经济问题;纲要要求,到2000年实现人均国民生产总值比1980年翻两番,基本消除贫困现象,人民生活达到小康水平,加快现代企业制度建设,初步建立社会主义市场经济体系;到2010年实现国民生产总值比2000年翻一番,使人民的小康生活更加宽裕,形成比较完善的社会主义市场经济体制,经过十五年的努力,使中国的社会生产力、综合国力、人民生活水平再上一个大的台阶,为下个世纪中叶实现第三步战略目标,基本实现现代化,开创新的局面。

——摘编自《中国改革开放30年》等

根据材料一并结合所学内容,简要归纳“一五”计划制定的历史背景及其意义。

材料:1951年春,中央财政经济委员会等部门根据“三年准备,十年计划经济建设”的部署,着手试编第一个五年计划。在苏联政府的帮助下,采取边制定、边执行的办法,经过多次修改,1955年,中国共产党全国代表会议原则通过,第一届全国人民代表大会第二次会议正式审议并通过了《中华人民共和国发展国民经济的第一个五年计划(1953~1957)》。计划中规定优先发展重工业和相应地发展农业、轻工业;轻、重工业的投资比例为1:7.3;大中型工业建设项目的53%分布在内地,222个项目分布在东北和沿海城市,合理地利用原有工业基础。

——摘编自《中国共产党历史》等

根据材料并结合所学内容,简要归纳“一五”计划制定的历史背景及其意义。

材料一 新中国成立后,在较短时间里全国建立起数量庞大的放映队,每个放映队要配备1台移动放映机、1台发电机、1套扩大装置、1个自耦变压器、3个收束银幕、1个均衡电阻、30个600米片盘、10个左右120米片盘、10个片箱。他们携带影片进入工矿、农村地区,让电影真正深入到基层。

1950—1957年18个省市区平均每十万人拥有的放映单位数量

| 北京 | 上海 | 天津 | 吉林 | 山西 | 内蒙古 | 浙江 | 山东 | 江西 | |

| 1950 | 1.6 | 1.6 | 1.0 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | ____ | 0.1 |

| 1952 | 4.9 | 2.3 | 1.5 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 |

| 1957 | 7.0 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 2.5 | 2.7 | 1.1 | 1.0 | 15 |

| ____ | 福建 | 湖南 | 河南 | 广西 | 甘肃 | 青海 | 贵州 | 四川 | 新疆 |

| 1950 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 1.4 |

| 1952 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 1.6 |

| 1957 | 1.3 | 0.9 | 0.8 | 1.2 | 1.9 | 6.0 | 1.0 | 1.4 | 5.8 |

——据徐鹤涛《电影如何下乡——新中国放映队体系的建立》

材料二 1951年3月8日在全国26个城市同时举行的“国营电影厂出品新片展览月”展映了《新儿女英雄传》《白毛女》《翠岗红旗》《上饶集中营》《民主青年进行曲》《团结起来到明天》《陕北牧歌》《辽远的乡村》等20部故事片和《中国人民大团结》等6部新闻纪录片。这批影片,题材广泛,内容丰富,工农兵形象迅速占领银幕……。

——陆弘石、舒晓鸣《中国电影史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括新中国成立初期电影放映事业发展的特点,并说明其背景。(2)根据材料二并结合所学知识,分析电影下基层工作发挥的作用。

材料一 实现经济上赶超资本主义发达国家,是20世纪社会主义国家普遍实行的经济发展战略。第二次世界大战以后,新产生的绝大多数社会主义国家,都是第二次世界大战的被侵略、被压迫者,都是由民族、民主革命转变到社会主义革命的。同时,世界两大阵营的对立和战争威胁,使得这些社会主义国家工业化任务也更加迫切。社会主义只有在经济发展上表现出超过资本主义的优越性和速度,才有可能存在和发展。这是战后社会主义国家赶超型发展现和战略形成的根本原因。这种发展观可以苏联的工业化理论为代表。它作为20世纪20年代末到50年代初苏联的主流理论和指导思想,不仅对苏联,也对其他社会主义国家产生了深远影响。

——摘编自武力著《中国共产党与当代中国经济发展研究》

材料二 经过国民经济的恢复和近一年的酝酿,1953年9月,新中国正式形成过渡时期总路线,即“从中华人民共和国成立,到社会主义改造基本完成,这是一个过渡时期。党在这个过渡时期的总路线和总任务,是要在一个相当长的时期内,逐步实现国家的社会主义工业化,并逐步实现国家对农业、对手工业和对资本主义工商业的社会主义改造”。同年,第一个五年计划启动,重工业的发展被摆在了突出而重要的位置上。重工业优先的工业化战略的确立与迅速推进,直接影响和决定了中国在随后几十年中的经济运行方式和发展轨迹。

——摘编自郑有贵主编《中华人民共和国经济史(1949-2012)》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,说明新中国成立初期社会主义工业化建设的背景。(2)根据材料一、二并结合所学知识,简述新中国初期社会主义工业化建设的特点。

材料一 19世纪80年代末至90年代,以郑观应为代表的重商论者将强烈的情感浓缩成“商战”。“论时事者必献商战之策,视振兴商务为当今第一要义”。“商战”思潮的重要特征即在于它不仅在外贸领域提出了进口替代、出口替代的主张,而且主张“欲振工商,必先讲求学校,速立宪法,尊重道德,改良政治”。甲午战争后,列强以《马关条约》取得了在华设厂的权利,这给中国发展工业带来示范效应。重商思想由此逐步变异为“振兴实业”的早期工业化思想。

——摘编自李喜所、李来容《中国近代史:危局与变革》

材料二 新中国成立后,从编制新中国第一个长期经济建设计划开始,优先发展重工业的指导思想就清晰地表现出来,“我们必须以发展重工业为大规模建设的重点……以有限的资金和建设力量,首先保证重工业和国防工业的基本建设。”成立之初的新中国需要在复杂的国际局势中迅速对自己的外交政策做出抉择。新中国选择了政治上的“一边倒”的外交政策,加入苏联为首的社会主义阵营。1950年2月,《中苏友好同盟互助条约》签订,中国的经济建设开始在苏联的指导和帮助下进行。1953年,中央形成过渡时期总路线,同年,第一个五年计划启动,重工业的发展被摆在了突出而重要的位置上。

——摘编自郑有贵主编《中华人民共和国经济史(1949—2019)》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括19世纪末重商思想的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明新中国成立初期重工业发展战略确立的背景及影响。

材料一 在1953年苏共中央九月全会后,赫鲁晓夫采取了一系列鼓励发展个人副业的措施,主要包括:先降低庄员、职工向国家义务交售的定额,最后废除针对个人副业的义务交售制度。使个人副业的税率降低80%,等等。有人称之为一种使私人生产受益的“新经济政策”。1958年,苏联农业丰收。在苏共中央十二月全会上,赫鲁晓夫指出:苏联“在短期内克服了农业生产的落后状态”。“在经济方面最强大的集体农庄目前就已经能够满足集体农庄庄员个人对马铃薯、蔬菜,甚至是牛奶的需要。个人副业“将逐渐失去它的意义”。此后,逐步禁止城市公民个人饲养牲畜。

——摘编自陆南泉《苏联经济发展史简论与启示》

材料二 20世纪50年代,各级供销合作社大力宣传并帮助社队逐步组织起各项副业生产。江苏淮安农村供销合作社为配合农村的合作化高潮,从南通等地引进优食兔种,发放各地饲养;洪泽县成为江苏省长毛兔的基地县。就水果生产来说,广东省采取发放预购定金的办法解决农户生产资金短缺的困难。从1951年开始即组织农业技术队伍深入产区举办现场水果防治病虫害等技术训练班。1956-1958年,除每年安排水果生产专项化肥1万吨以外,省供销社还临时增拨化肥1580吨。各农村基层社一般设有综合收购门市部,除在门市部坐店收购外,还采取开物资交流会约时定点摆货摊、走村串寨、送货下乡、送货上门和利用代购代销员等方式进行收购,解决农副产品滞销问题。

——摘编自李攀《新中国农村供销合作社研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析20世纪50年代初期苏联改革个人副业管理制度的历史背景。

(2)根据材料二、概述20世纪50年代我国供销合作社扶持农村副业生产的举措,并结合所学分析其历史作用。

材料一 1946年11月15日,国民大会在南京开幕,出席者仅1355人,其中,国民党籍代表855名。因此,人民称这次大会是“党民大会”。“国大”的召开遭到共产党和民盟的一致反对,如周恩来在次日发表声明说:“国民党政府一手包办的‘国民大会’,已于昨天开幕了。这一‘国大’,是违背政协决议与全国民众,而由一党政府单独召开的。中国共产党坚决反对。”

——摘编自罗昊《1946年“制宪国大”合法性研究》

材料二 1954年5月底,全国基层选举工作全部结束,经过一年多的紧张工作,全国各地在21万余个基层选举单位,3.23亿登记选民中进行了基层选举,共选出基层人民代表大会的代表566万余名。在此基础上,又由省、市人民代表大会,中央直辖单位和军队及华侨单位分别选举产生1226名出席全国人民代表大会的代表,其中,中共党员668人,占54.48%,党外人士558人,占45.52%。第一届全国人大代表具有广泛的代表性,能够充分代表人民的意志来制定国家宪法。1954年8月11日,中央人民政府委员会举行第33次扩大会议。决定于1954年9月15日召开第一届全国人民代表大会第一次会议。

——摘编自光明日报出版社《共和国历程》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括1946年“制宪国大”召开的背景。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出与国民党“制宪国大”相比,第一届全国人民代表大会的不同之处。

国家治理关乎民生

材料一 汉初,经济的凋敝和秦亡的教训使统治者认识到“为富安天下”,只有与民休息、尽快恢复社会经济,才是兴邦的根本出路。汉高祖即位之初,“约法省禁,轻田租,什五而税一”。文帝时“下诏赐民十二年租税之半”。景帝时“三十而税一也”。文景之时,先后“除肉刑”,“欲令治狱者务先宽”。

——摘编自马卫东《中国古代三大治世的历史成因》

材料二 民生主义是孙中山毕生追求的革命纲领。在同盟会成立之初孙中山就倡导民生主义。中华民国成立后,他明确指出“国家之本,在于人民”。孙中山强调“国民党之民生主义,其最要之原则不外二者:一日平均地权:二日节制资本”。他一生都在力行振兴实业的革命实践,他主张在“关系主权之事,不能丧失”的前提下,可利用外资、学习发达国家的先进制度和技术来发展本国经济,提高人民生活水平。

——摘编自韩喜平《新时代视域下孙中山民生主义评析》

(1)根据上述两则材料,概括汉初统治政策的特点,并列举孙中山提出的有利于民生发展的主张。

材料三 1956年9月召开的中国共产党第八次代表大会指出:“我们国内的主要矛盾,已经是人民对于建立先进的工业国的要求同落后的农业国的现实之间的矛盾,已经是人民对于经济文化迅速发展的需要同当前经济文化不能满足人民需要的状况之间的矛盾。”

2017年中国GDP总量连续8年位居世界第二位,实现了从低收入国家到中等收入国家的跨越;2017年10月召开的党的十九大提出了社会主要矛盾的最新论断,即“人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”。

——摘编自门小军《中国共产党对各个历史时期社会主要矛盾的科学分析及其经验启示》

(2)从材料三中任选一种关于中国社会主要矛盾的论断,说明其提出的背景及历史意义。