材料一 早在秦汉时期,辽宁的抚顺鞍山等地就开始出现采煤和冶铁业。辽金元时期,冶铁、纺织、陶业及盐业也日渐兴盛,并出现了采金业。到了明末清初,纺织、食品加工等手工作坊在一些地区出现,此后又不断发展,铁匠炉、木匠铺、皮庄、成衣制作、铜器加工、金银首饰等加工业也普遍建立。其中,辽东地区的蚕丝业和本溪湖的炼铁业在辽宁的影响很大。

——摘编自高峰等(历史,永远铭记创业的辉煌一“一五”时期辽宁重点工程建设始末》

材料二 从1949年到1952年,国家在极端困难的情况下对辽宁工业共投资99948万元,其中对重工业投资8.7亿元,占全部工业投资的86.93%。1952年,辽宁工业总产值从1949年的11.9亿元上升到1952年的45.25亿元,钢铁、煤炭、机械、电力等重工业基本恢复,并进入了工业基地的初创时期。1953年1月1日,我国开始执行国家建设的第一个五年计划。辽宁作为“一五”时期全国的重点建设地区,开始了以原材料和重型机械工业为主体的工业基地建设。被称为“中国社会主义工业化奠基之战”的156个重点工业项目,被安排在辽宁的有24项,辽宁成为新中国重要的工业基地。经过“一五”时期的努力发展生产,辽宁重工业基地建设取得了巨大的成就,形成了以钢铁、有色金属、煤炭、电力、机械、石化等行业为主体的重工业体系。

——摘编自方帆《建国初期辽宁工业基地的建设》

(1)根据材料一,指出古代辽宁手工业发展的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括新中国成立初期辽宁工业经济发展的表现并分析其原因。

材料一 战国初年魏国李悝说:“农事害、饥之本,女工伤、寒之源”“今一夫挟五口,治田百亩。”西汉文帝时的晁错说:“今农夫五口之家,其服役者不下二人,其能耕者不过百亩。”汉代文献所载农民家庭,2—4口家庭占93.3%,5口以上家庭仅占6.7%;在战国和西汉,“五口之家”都是小农经济的普遍形态。

——摘编自《战国秦汉小农家庭的规模的及其变化机制》

材料二 明清时期在中国封建社会内部商品经济的发展,已经孕育着资本主义生产关系的萌芽;鸦片战争以后,西方资本主义国家利用不平等条约所取得的特权,疯狂地向中国倾销商品和掠夺原料,把中国卷入世界资本主义市场;近代中国的商品经济得到史无前例的发展,商业流通空前活跃,国内市场的扩大,特别是手工业品和农产品在流通中的比例加大,不断促使农业生产由自给自足走向商品化,国内市场的不断扩大;随着时代的发展,人们商品意识的增强,重农抑商、重义轻利观念的改变;社会主义三大改造的完成,实现了把生产资料私有制转变为社会主义公有制,使中国的小农经济从此结束。

——摘编自《浅论中国近代自然经济解体的影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括战国秦汉时期小农经济发展的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析明清以来中国小农经济解体的原因和影响。

材料1948年12月,东北行政委员会批准成立鞍山钢铁公司。公司的首要任务就是修复破坏严重的工厂,恢复生产。公司发挥技术人员(包括遗留的日本技术人员)的特长,成立专家组,起草修复鞍钢计划方案。鞍山市发动了全市人民献器材活动,在不到两个月的时间里,献交器材1123种21万件。1950年,国家继续从全国调集设备和干部支援鞍钢.同时与苏联签订《关于恢复和改建鞍钢技术援助协议书》。到1952年鞍钢的设备全部恢复生产。……新世纪以来,面临挑战与机遇并存的局面,鞍钢将全力以赴争创各项工作新局面。

——摘编自《鞍钢的诞生及发展历史》

(1)根据材料并结合所学知识,指出鞍钢迅速恢复全面生产的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,概括新世纪鞍钢争创佳绩的历史条件。

材料一 东北地区是我国近代工业起步较早的地区之一。经过建国以后特别是“一五”、“二五”时期的大规模经济建设,已基本形成了以钢铁、机械、石油、化工、建材、煤炭等重工业为主体的基础设施比较完善的工业基地。以沈阳、大连、长春、哈尔滨、吉林和齐齐哈尔等重工业城市为代表的东北老工业基地为新中国经济的发展做出过重大贡献。在第一个五年计划时期,它成为全国最大的重工业基地。

——摘自孙凌云《东北老工业基地的困境及出路》

材料二 随着市场经济体制改革不断深入,计划经济体制下的所有制结构,制约着东北向市场经济的转轨。金融、交通、通讯等服务业发展的严重滞后,使经济发展后劲不足,遇到前所未有的困难。东三省经济发展速度放慢,工业竞争能力下降。优势产业风光不再,产业衰退趋势明显。一批国有企业关停并转,下岗失业人员明显增加。传统产业结构不合理,调整手段单一。

——摘自孙凌云《东北老工业基地的困境及出路》

(1)根据材料一、材料二和所学知识,概括“一五”计划期间东北地区取得的主要成就并分析原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析东北老工业基地的困境有哪些?

材料一 在办洋务的封建官僚们主持下,中国开始有了一批官办的企业。这些企业因为 是使用新式机器,雇佣了大量工人,大体上按照西方的机器工厂的组织形式来进行生产, 已不同于旧有的官营工场手工业,所以是带有资本主义性质的企业。但是这些企业中很 大部分是军事工业,它们的产品供应给国家和军队,并不作为商品而出售,更不投放到 市场上去。这些企业不但为封建官僚所控制,而且对外国资本帝国主义有很大的依赖性。

材料二 中国的资本主义近代工业,在 1912 年到 1919 年 8 年间,建成厂矿 470 多个, 投资 9500 万元,加上原有企业的扩建,新增资本大于 1.3 亿元,8 年超过了过去的40多年。

——摘编自严中平等编《中国近代经济统计资料选辑》

材料三 经过对政治、经济、国际环境诸多方面利弊得失的反复权衡和深入讨论之后, 大家认为必须从发展原材料、能源、机械制造等重工业入手。得出这样的结论,其理甚明。设想多发展轻工业,按一般常识讲,一定是投资省、见效快,又能改善人民的物质 生活条件,为国家积累建设资金。没有机器制造业,发展轻工业的装备从哪里来?没有钢铁等基础工业,机械制造的原料从哪里来?没有能源和交通运输,整个经济又怎么运 转?仰赖进口么?办不到。一是我们没有钱,二是西方资本主义国家对我们实行禁运和封锁。全靠苏联等社会主义国家支援也不现实。特别是当时美帝国主义实际上还同我们处于军事对峙状态,我们亟需建立军事工业以增强国防力量。这些因素是客观现实,不是我们的主观意志可以改变的。

——薄一波《若干重大历史决策与事件的回顾》

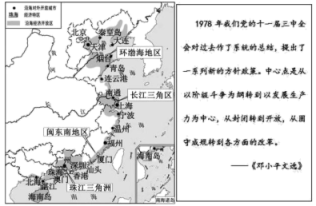

材料四

(1)根据材料一,概括中国工业化起步阶段的特点,结合所学知识分析洋务运动对中 国工业化的主要影响。

(2)分析材料二这种现象出现的原因。

(3)根据材料三和所学知识,分析新中国建立初期工业建设的特点及其原因。

(4)观察上图,围绕“开放与发展”谈谈你的认识。

材料一 自秦以来,中国在政治上便形成了中央统一领导的国家体制。在汉武帝“罢黜百家,独尊儒术”后,思想上也逐渐形成了中国传统文化的特质;近代中国在抵御外侮中又形成了万众一心、同仇敌忾的民族性格……总之,在几千年历史长河中,中国人民团结一心、同舟共济,建立统一的多民族国家,形成了守望相助的中华民族大家庭,也形成了集中力量办大事的国家治理特色。

——摘编自陶文昭《充分发挥社会主义制度优势》

材料二 对于刚刚成立的新中国而言,首先面临的是如何破解中国与欧美工业化先发国家差距拉大的“后发劣势”问题。但当时的新中国仍处于农业社会,工业只能生产纱、 布、火柴、肥皂、面粉等为数甚少的日用生活消费品;1949年,中国主要工业品原煤、原油、钢的产量分别仅为美国的7.34%、0.05%和0.22%。新中国成立初期要发展工业却得不到农业、人力资本等方面的支撑。就农业而言,1949年,中国粮食、棉花、油料和糖料的人均产量分别只有208.95公斤、0.82公斤、4.73公斤和5.23公斤。就人力资本而言,1949年中国人口的文盲率高达80%,而小学学龄儿童的入学率、初中阶段的毛入学率分别只有20%和3%,高等院校的在校生只有11.7万人。不仅如此,西方资本主义国家对中国实施的封锁、禁运也阻碍着新中国的发展。但新中国却克服了一切困难,仅用了近30年的时间便实现了对“后发劣势陷阱”的成功突破。

——摘编自郑有贵《实行集中力量办大事对后发劣势的成功破解》

(1)根据材料一,指出我国“集中力量办大事的国家治理特色”形成的历史基础。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括新中国成立初期遭遇发展困境的主要原因,并列举新中国成立至20世纪70年代成功突破“后发劣势陷阱”重要的政治、经济举措。

材料-据不完全统计,仅民国元年宣告成立的实业团体就达40余个:截至1915年12月,遍布全国各省区的此类实业团体达107个。这些实业团体的行业以及旨趣虽然各有不同,但振兴实业、强国富民却是其同的目标。仅仅在1912年和1913年,中国新成立的工厂数就分别达到2001家和1249家。1913年至1915年,平均每年注册工厂为41.3家,到1916年全国的工厂数达16957家,1918年,全国工厂资本数达1.5亿无以上。1919年,中国的产业工人已达200万人。

——摘编自吴承明、董志凯(中华人民共和国经济史》

材料二“一五”计划开始时,工业化所需巨额资金主要取自我国的农业。民国时期中国的积累率从来超过6%,而1953年以来,积累率高达20%-30%。随着公有制和计划经济制度的建立,全社会刺余直接集中用于经济积累和建设之中。新中国成立时,我国轻工业占工业总产值的比重高达73.6%。“一五”计划期间,重工业生产在工业总产值中的比重由1952年的35.5%提高到45%。飞机制造、汽车制造、发电设备、冶金设备以及重型机械等工业部门建立起来,旧中国重工业极端落后的面貌有所改变。这一时期,国家加大内地投资,新建了一大批工矿企业。

——摘编自高粱(新中国初期社会主义工业建设的回顾)

(1)根据材料一并结合所学知识,概括1912- 1919年间,中国民族工业快速发展的原因并分析其对社会进程的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出“一五”计划期间中国工业化的特点,并说明这时期中国工业化建设的作用。

材料一:在办洋务的封建官僚们主持下,中国开始有了一批官办的企业。这些企业因为是使用新式机器,雇佣了大量工人,大体上按照西方的机器工厂的组织形式来进行生产,已不同于旧有的官营工场手工业,所以是带有资本主义性质的企业。但是这些企业中很大部分是军事工业,它们的产品供应给国家和军队,并不作为商品而出售,更不投放到市场上去。这些企业不但为封建官僚所控制,而且对外国资本帝国主义有很大的依赖性。

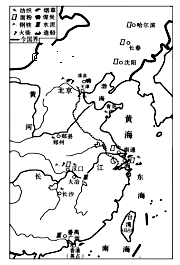

材料二:民国初年我国民族工业的分布图:

材料三:经过对政治、经济、国际环境诸多方面利弊得失的反复权衡和深入讨论之后,大家认为必须从发展原材料、能源、机械制造等重工业入手。得出这样的结论,其理甚明。设想多发展轻工业,按一般常识讲,一定是投资省、见效快,又能改善人民的物质生活条件,为国家积累建设资金。没有机器制造业,发展轻工业的装备从哪里来?没有钢铁等基础工业,机械制造的原料从哪里来?没有能源和交通运输,整个经济又怎么运转?仰赖进口么?办不到。一是我们没有钱,二是西方资本主义国家对我们实行禁运和封锁。全靠苏联等社会主义国家支援也不现实。特别是当时美帝国主义实际上还同我们处于军事对峙状态,我们亟需建立军事工业以增强国防力量。这些因素是客观现实,不是我们的主观意志可以改变的。

——薄一波《若干重大历史决策与事件的回顾》

(1)根据材料一,概括中国工业化起步阶段的特点,结合所学知识分析洋务运动对中国工业化的主要影响。

(2)根据材料二概括民国初年民族工业发展的特点。

(3)根据材料三和所学知识,分析新中国建立初期工业建设的特点及其原因。

材料一 “一五”计划重点任务是集中力量进行以苏联帮助我国设计的156个建设单位为中心的工业建设,建立我国的社会主义工业化的初步基础。“一五”计划是计划经济时期完成情况最好的一个五年计划,到1957年的现代工业骨干部门建立起来,我国的工业生产能力得到大幅度提高,工业布局不合理的局面得到初步改变。

——摘编自《中国报道:回望“一五”计划(1953—1957)》

材料二 在推动中国市场转髮的诸多“边缘革命”中,经济特区的开辟和发展,在推进中国向世界经济开放的过程中,起到了尤为关键的作用。经济特区被视为学习资本主义以实现社会主义先进性的实验室。在整个20世纪80年代,政府都因担忧经济特区会被资本主义蚕食而不安。选择深圳、珠海、汕头和厦门作为首批经济特区,实际上是个折中做法。拥有相同的地理优势的城市并不止这四个,但它们对中国社会主义经济过于重要,试验中的任何闪失都有可能会对社会主义经济造成毁灭性的打击。经过30年的改革,中国的经济特区得到稳步成长,从中国经济的外围逐渐向核心渗透。

——摘编自【英】罗纳德哈里科斯、王宁《变革中国一市场经济的中国之路》

材料三 浦东开发实践的最大长处在于做到了政府意志与市场行为的有机结合。没有国家意志,是不可能取得如此巨大的成功的。但是,如果单有市场机制,没有行政调控,同样也不能取得成功。换言之,浦东开发的成功是政府与市场都在各自领域担当各自角色,充分发挥各自优势形成的综合比较优势的结果。

——摘编自钱春运《论浦东模式》

(1)根据材料一,指出“一五”计划对新中国工业发展的积极作用。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析我国政府选择首批四个经济特区的原因,并说明经济特区设立的意义。

(3)根据材料三,概括浦东开发实践成功的经验。

材料一 1949—1956年,我国工业中各种经济成分的变化情况。(以工业总产值为100,不包括手工业)

——《伟大的十年》。

材料二 全国私营企业发展情况(1992年到1997年)

材料三 《中华人民共和国宪法》规定:“非公有制经济是社会主义市场经济的重要组成部分,国家鼓励、支持和引导非公有制经济和发展。”

请回答:

(1)材料一中的三幅图反映了我国经济成分有何重大变化?结合新中国的经济政治分析造成这些重大变化的原因?

(2)材料二反映了什么历史现象?结合材料和所学知识分析为什么会出现这一现象?

(3)综合以上材料分析正确对待私营企业主和私营企业有何重大意义?