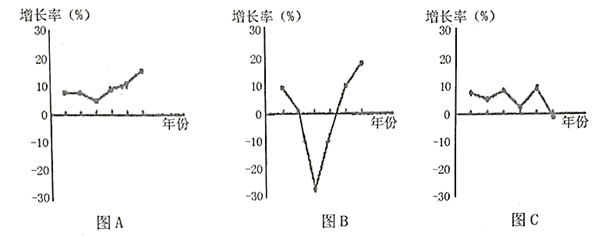

材料一 下列曲线图分别反映了我国1953—1958年、1959—1964年、1970—1975年三个时期国内生产总值(GDP)增长率的变化。

材料二 从1957年到1978年的22年中,小岗队未能向国家交售一斤粮食,反吃了国家25万斤返销粮;1979年以来的两年半时间中,这个队就向国家交售了10万斤粮食,等于以前全队三年的粮食总产量。

——陈锡文、马苏元《安徽省凤阳县小岗、雁塘头生产队包干到户的典型调查》

材料三 全年全国农村居民人均纯收入2936元,扣除物价上涨因素,实际增长6.8%,是1997年以来增长最快的一年;城镇居民人均可支配收入9422元,实际增长7.7%。农村居民家庭恩格尔系数为47.2%,城镇居民家庭恩格尔系数为37.7%。按年人均纯收入低于668元的标准,年末农村绝对贫困人口为2610万人,比上年末减少290万人。

——《中华人民共和国2004年国民经济和社会发展统计公报》

(1)根据材料一,结合所学知识,分别指出三幅图所代表的我国不同时期经济状况的基本特征。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析出现材料中不同状况的原因。

(3)根据材料三,指出改革开放以来,中国取得的成就体现在哪些方面?

(4)中国的社会主义建设既有成功的经验,也有失误的教训,你从中得到怎样的启示?

| 时间 | 从业人员(万人) | 第一产业从业人员比例 | 第二产业从业人员比例 |

| 1957年 | 23771 | 81.23% | 9.01% |

| 1958年 | 26660 | 58.23% | 26.60% |

| 1959年 | 26173 | 62.17% | 20.64% |

| 1960年 | 25882 | 65.75% | 15.89% |

| 1961年 | 25590 | 77.17% | 11.16% |

| A.新中国的工业取得了巨大的成就 |

| B.新中国的经济结构发生了重大变化 |

| C.中国第一产业从业人数一直下降 |

| D.新中国对社会主义道路的不断探索 |

| A.责任田违背社会发展需要 |

| B.安徽走在体制改革前列 |

| C.农业合作化运动的阻力重重 |

| D.国民经济调整步履艰难 |

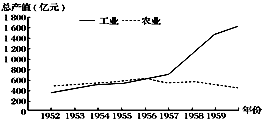

| A.“一五”计划开局之年农业总产值呈现明显下降趋势 |

| B.“三大改造”期间的工业总产值始终不及农业总产值 |

| C.“大跃进”、人民公社化运动使农业总产值进一步下降 |

| D.20世纪50年代我国国民经济呈现持续健康发展趋势 |

| A.提高了农民的生活水平 |

| B.调动了农民积极性 |

| C.出现了农村城镇化趋势 |

| D.破坏了农村生产力 |

| A.社会主义改造尚不彻底 |

| B.开始纠正党内左倾错误 |

| C.摆脱了苏联模式的影响 |

| D.注重探索经济建设道路 |

| A.大炼钢铁,以钢为纲 |

| B.建立一大二公的公社 |

| C.提出国民经济调整八字方针 |

| D.优先发展重工业 |

材料一 中国传统农业是在国家全力倡导、监督下得以发展成为一种进步的形态。但是,“农为国本”,这话的反面,农业受到特别“照顾”的同时,也意味着国家的一切都得靠它滋养支撑。正是高度中央集权的大一统国家对农业的强控制,使农业本身受到重压,更使农业发展的成果无法扩散、转化、辐射到其他的经济领域,整个经济结构缺乏自身运行的独立机制,变得非常僵硬,难以变革。

——编自王家范《中国历史通论》

材料二 全国抗战开始后,国民政府开始实行平时经济向战时经济转轨。从1938年起,国民政府对庞杂的经济行政机构进行大规模调整,把所有经济机构都定位于为战争服务,逐步使经济行政机构集中归行政院管辖。各主要经济管理部门出台了一系列经济统制措施,使官僚资本逐渐膨胀。与此同时,国民政府加强对四川、云贵等地区的主要工业资源的开发,组织和支持东部沿海地区的一批军工企业和民营企业内迁,截止1938年底,迁到大后方的工厂达304家,这一大规模的内迁被誉为中国实业界的壮举。改变了全国工业的布局,促进了我国西南地区的开发和经济的发展。

——以上材料摘编自支绍曾主编《中国抗日战争史》

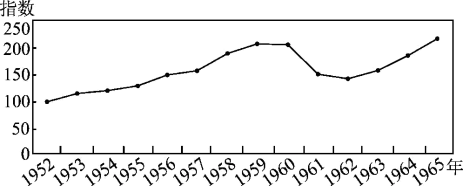

材料三 1952年——1965年国民生产总值指数图(1952年=100)

——摘编自国家统计局国民经济综合统计司编《新中国五十年统计资料汇编》

(1)概括材料一中“农为国本”的两面性。根据材料一及所学知识,分析“农业发展的成果无法扩散、转化、辐射到其他的经济领域”的原因。

(2)根据材料二,概括全国抗战开始后国民政府采取的经济举措。根据材料二及所学知识概括其所带来的影响。

(3)根据材料三,概括20世纪五六十年代我国国民生产总值的变化,分别分析其主要原因。

| A.经济建设没有计划性 |

| B.自然灾害迅速蔓延 |

| C.“左”倾错误严重泛滥 |

| D.苏联无端撤回专家 |

①万里山河归人民,五亿群众庆新生

②食堂巧煮千家饭,公社饱暖万人心

③改革开放同添异彩,经济建设共展宏图

| A.③①② |

| B.①②③ |

| C.①③② |

| D.②③① |