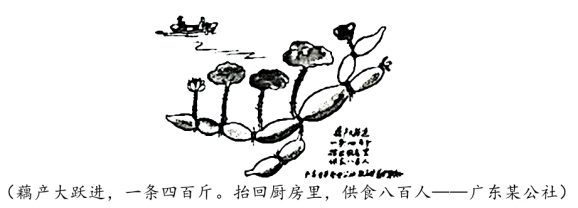

①该图可作为研究当时社会情况的历史史料

②是探索社会主义道路取得的初步成果

③反映了当时“浮夸风”、“共产风”盛行

④所反映的事件造成社会生产力的极大破坏

| A.①②④ | B.②③④ | C.①③④ | D.①②③ |

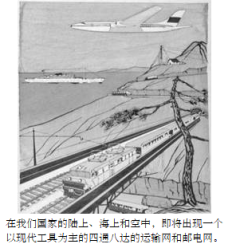

| A.宣传了开展工业化建设的方针政策 | B.反映了我国社会主义建设的探索 |

| C.反映了经济建设领域中的曲折探索 | D.见证了我国国民经济的恢复发展 |

| A.多形态的广播电视传播网络的建成 | B.第一个五年计划宏伟蓝图的绘制 |

| C.人民要求改变落后状况的良好愿望 | D.我国开始步入水陆空立体交通的时代 |

| A.近代中国民族工业的兴起 | B.新兴力量的崛起——东方巨龙的腾飞 |

| C.社会主义建设在探索中曲折发展 | D.走向社会主义现代化新阶段 |

| A.说明当时国家对农业的重视 | B.客观反映了当时的历史实际 |

| C.材料严重失实不能作为史料使用 | D.体现了当时我国农业的发展状况 |

| A.来源于社会主义市场经济的实践 | B.为商品经济的发展奠定了制度基础 |

| C.反映了社会主义经济理论的创新 | D.成为20世纪60年代经济发展的指导思想 |

材料一 东晋思想家张湛为道家经典《列子·汤问》中的寓言故事“愚公移山”作注时,认为愚公面对智叟的嘲讽,仍坚信可以搬走两座大山,体现了“智”与“愚”之辩。唐宋时期,文学家们将愚公移山的故事剥离道学内涵,陆游曾写道:“东郭稍能师顺子,北山未敢笑愚公”,将之作为文学用典,充满诗意和情趣。明朝理学家万鲤则提倡学习要有愚公一样的不可移之志,精诚尽心,体道明理,成为训谕后人的例证。1918年,傅斯年在《新潮》杂志上撰文指出社会的进化,群众的力量,追求自由与进步就是“愚公移山”。

——摘编自李素梅《愚公移山形象的传承与演变考论》

材料二 1945年,中共七大闭幕会上,毛泽东发表题为《愚公移山》的重要讲话。“要使全国人民有这样的信心:中国是中国人民的,不是反动派的。……现在有两座压在中国人民头上的大山,一座叫做帝国主义,一座叫做封建主义。中国共产党早就下了决心,要挖掉这两座山。我们一定要坚持下去,一定要不断地工作,我们也会感动上帝的。这个上帝不是别人,就是全中国的人民大众。全国人民大众一齐起来和我们一道挖这两座山,有什么挖不平呢?”1957年,山东莒南县厉家寨大山农业合作社,在没有机械设备的情况下,通过一锤一錾凿岭整地、移河改道、植树种田,使粮食产量大幅提高,全村面貌焕然一新。毛泽东在读到这个报告时,挥笔写下了“愚公移山,改造中国,厉家寨是一个好例”的批语。

——摘编自《毛泽东选集》第3卷等

材料三 党的十八大以来,习近平总书记多次强调“立下愚公志,打好脱贫攻坚战”,进一步丰富了愚公移山精神的内涵,赋予其贯通古今的时代价值。

——摘编自《习近平在中央扶贫开发工作会议上的讲话》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括愚公移山故事在不同历史时期的功用。(2)根据材料二并结合所学知识,指出毛泽东两次提及愚公移山的意图,并分析其历史背景。

(3)根据材料并结合所学知识,简析“愚公移山”传承千年贯通古今的“时代价值”。

| A.男女平等观念已深入人心 | B.现实主义与浪漫主义的融合 |

| C.国民经济实现均衡性发展 | D.艺术审美与史料价值的背离 |

| A.城镇粮食供应紧张 | B.国家经济政策的变化 |

| C.国民经济发展良好 | D.险恶国际环境的迫使 |

材料一 新中国成立初期,中国共产党在毛泽东同志的领导下,对社会主义道路进行了艰辛的探索,全国各族人民自力更生、发奋图强,在较短的时间里,建立起独立的比较完整的工业体系和国民经济体系,在中华民族伟大复兴里程碑上写下了浓墨重彩的一笔。由于时代条件的局限和实践经验的不足,加之毛泽东的理论探索是在“左”倾思想盛行的大环境下进行的,中国在社会主义道路的探索之中也经历了一些曲折。但毋庸置疑的是,毛泽东在这一历史时期探索的成果为推进中华民族伟大复兴的事业、为中国特色社会主义道路的开辟发挥了极为重要的作用。

——摘编自李良明林立《中华民族伟大复兴视阈下毛泽东对中国社会主义建设道路的艰辛探索及其当代价值》

材料二 邓小平指出:“改革首先是从农村做起的。”中国的经济体制改革之所以首先从农村开始,一方面是因为农村是受传统计划经济制度压抑较严重的社区,从相对意义上说,农村居民是传统计划经济制度的“牺牲者”,很多农民连温饱问题都没有得到解决,因此,广大农民群众对改革传统计划经济制度具有更高的积极性。其次,在传统计划经济制度下,农村与城市是典型的二元经济结构,农村与城市的经济往来较少,且自给自足的自然经济在农村占很大比重,使得农村的经济制度变迁可以在一个相对封闭的系统内进行,可能遇到的阻力也比较小。该制度变迁源于农民自发的行动,极大地解放和发展了生产力,也说明中国经济制度变迁的市场化方向是生产力发展所要求的方向,是正确的方向。

——摘编自许经勇《改革开放以来中国经济制度变迁回顾与思考》

(1)根据材料一并结合所学知识,举例说明我国在社会主义探索过程中的“伟大成就”和“曲折”。(2)根据材料二并结合所学知识,概括中国经济体制改革首先在农村推进的原因并分析其积极影响。