中国经济是如何赢得未来的?

进入新千年以来,中国的发展一直牵动着世界各国的目光。“中国崛起”、“中国模式”、“中国式现代化”近几年来以越来越高的频率出现在国际学术界和舆论界,成为人们谈论的热门话题。

材料一

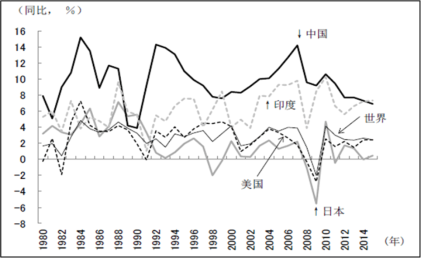

中国实际GDP增长率的变化

——据(日)关志雄《从GDP规模的国际比较来看中国崛起对世界的影响》

材料二 如今,中国已经成为全球经济中最具实力的国家,而美国则落居第二。如今的中国经济发展速度,已经超越了欧美等老牌的发达国家。中国新兴经济已经在全球领先,欧美等老牌发达国家已经深陷泥潭。如今,中国的政治和经济制度已经更为完善,甚至可能比美国的制度更具可持续性。

——据(美)伊恩·布雷默《中国经济是如何赢得未来的》

(1)材料一属于何种类型的史料,结合事实说明其证史价值。(2)根据材料二,概括“中国经济赢得未来”的密码所在,并结合所学知识证明这一密码实施的可行性。

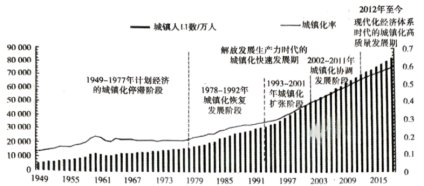

| A.城镇化呈持续稳定增长趋势 | B.综合国力提升有利于城镇化 |

| C.对外开放直接推动了城镇化 | D.城镇化发展离不开体制创新 |

| A.完整解释了“一国两制”的内涵 | B.有助于香港回归前的平稳过渡 |

| C.明确了“两制”具有对等的地位 | D.扩大了香港具有的高度自治权 |

| A.已经成为引领全国科技创新的地区 | B.率先实现中华民族伟大复兴的中国梦 |

| C.坚决攻克脱贫攻坚战中的重重困难 | D.要以构建现代化产业体系为重要目标 |

| A.两岸都遵循一个中国原则 | B.台湾民众认同“一国两制” |

| C.民间信仰交流密切两岸关系 | D.两岸文化交流范围不断扩大 |

材料一

16世纪初到20世纪中期,伦敦长期以来被雾霾所笼罩,导致呼吸道疾病骤增。16世纪以来,木材市场的木炭价格几乎是煤炭的3倍,随着通货膨胀带来的经济压力,伦敦市民倾向于选择煤炭作为家庭燃料。1952年,面对伦敦烟雾事件,英国下令成立比佛委员会,负责调查成因。1956年,《清洁空气法》颁布,其中包括禁止排放黑烟,卫生部的努力和防治政策法规体系的建立对治污起到了重要作用。

——摘编自比佛委员会《比佛报告》等

材料二

改革开放以来,我国经济持续高速发展,但大气污染问题同时凸显,尤其是京津冀环渤海地区、长三角、珠三角等地区。2013年,京津冀环渤海地区大气污染尤为严重,所有城市PM2.5和PM10年均浓度全部超标。同年9月,国务院发布《大气污染防治行动计划(2013-2017年)》,按照该计划有关要求成立了京津冀及周边地区大气污染防治协作小组。2017年,环保部等相关部委及地方政府联合制定了《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》,明确治理主要任务为:以改善区域环境空气质量为核心,以减少重污染天气为重点,多措并举强化冬季大气污染防治,全面降低区域污染排放负荷。

——摘编自环保部(今中华人民共和国生态环境部)《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》等

某学者认为,工业化的不同是中英两国环境治理不同的主要原因。结合所学知识,概括中英两国工业化不同的具体原因,并评述该学者的观点。(要求:赞成该观点或另提出一个主要原因均可,并阐述理由。)| A.彰显了两岸血脉相连的文化纽带 | B.反映出“一国两制”得到普遍认同 |

| C.说明民间交往促成国共关系缓和 | D.表明两岸携手推动文化遗产保护 |

材料一 在新中国成立才两个多月时,解放战争还在进行中,国家初创,百废待兴。经党中央政治局决定,日理万机的毛泽东主席出访苏联。这是新中国诞生后第一个重大的外交活动,是中华人民共和国国家元首第一次出国访问,也是两个最伟大的社会主义国家领导人第一次会面,商讨双方有关的重要政治与经济问题。……1950年2月14日,《中苏友好同盟互助条约》正式签字……《华盛顿邮报》认为:这是一个“惊人的胜利”。一名美国参议员说:“这个同盟严重打击了美国在亚洲的地位。”

——摘编自刘德斌主编《国际关系史》

材料二 中俄都是世界上有重大影响力的新兴大国,和而不同,求同存异,政治上相互信任包容,为其他领域的全方位合作提供了基础条件。2013年3月,国家主席习近平在俄罗斯国事访问期间指出,各国要“建立以合作共赢为核心的新型国际关系”,认为中俄是“最好的一组大国关系”。2015年5月,中俄两国元首共同签署了关于中方倡导的丝绸之路经济带建设和俄罗斯主导的欧亚经济联盟建设对接合作的联合声明,开启了中俄发展战略与具体项目、法律政策与行业标准相互对接之路。……在经济全球化背景下,如何构建新型区域和全球安全架构,提出了中国方案、俄罗斯方案和中俄共同的方案。

——摘编自中国报道《中俄伙伴关系:风雨兼程,砥砺前行》

(1)根据材料一并结合所学知识,概述新中国加强与苏联关系的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,简述中俄建立全面战略伙伴关系的影响。

(3)根据材料并结合所学知识,简析中俄关系发展的历史启示。

材料一 大行政区是在1949年前后形成的西北、华北、东北、华东、中南、西南六大中央局的基础上,由临时人民代表会议选举产生政府,经中共中央批准后建立的。毛泽东在1949年12月的中央人民政府委员会第四次会议上就大行政区的设立作了说明,指出:“中国是一个大国,必须设立这样一级的有力量的地方机构,才能把事情办好。应该统一的,必须统一,决不许可各自为政;但是统一和因地制宜必须互相结合。在人民的政权下,产生像过去那样的封建割据的历史条件已经消灭了,中央和地方的适当的分工将有利而无害”。

1954年6月,中央人民政府委员会通过了《关于撤销大区一级行政机构和合并若干省、市建制的决定》,指出,“国家进入了有计划的经济建设时期。国家计划经济的建设,要求进一步加强中央集中统一的领导。为了中央直接领导省市以便于更能切实地了解下面的情况,减少组织层次,增加工作效率,克服官僚主义;为了节约干部加强中央和供给厂矿企业的需要,并适当地加强省、市的领导,撤销大区一级的行政机构,是完全必要和适时地”。1954年10月大行政区完成历史使命,大区撤销的任务完成。

——摘编自王建军《新中国成立初期国家治理体系的构建(1949-1956)》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析建国初大行政区设立和撤销的背景。

材料二 1947年,内蒙古自治区成立。1955年10月1日新疆维吾尔自治区正式成立。1958年3月5日,广西壮族自治区正式成立。1958年10月25日,宁夏回族自治区正式成立。1965年9月9日,西藏自治区正式成立。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析我国实行该政治制度的影响。

材料三 国家在必要时得设立特别行政区。在特别行政区内实行的制度按照具体情况由全国人民代表大会以法律规定。

——1982年通过的《中华人民共和国宪法》第31条规定

(3)根据材料三并结合所学知识,简述我国如何落实宪法的第31条规定的?

材料一 明清时期的思想家对传统民本思想进行了理论升华,他们或把民本思想从“民本——尊君”的体系中剥离出来,否定君主存在的合理性,从而成为中国传统社会中的“异端”思想——无君论;或者在民本思想的基础上,加以全面的改造或创新,如黄宗羲、唐甄等在抨击君主专制、强调万民地位中形成的“新民本”思想。在传统民本思想走向末路时,新民本思想顺势而生。

——摘编自陈碧芬《明清民本思想研究》

材料二 如何贯彻和落实民本主义,孙中山认为“此后国家经费,取给于民,必期合于理财学理,而尤在改良社会经济组织,使人民知有生之乐。是曰财政之统一”。他主张“慎重地开发中国广大的天然和其他资源。开发资源不仅仅是为了富有,而更重要的是为了我国人民的满足和幸福”。为此,“国家管理资本,发达资本,所得的利益归人民大家所有”,国家的建设首先要考虑民生,要考虑“全国人民之食衣住行四大需要”。

——摘编自廖大伟《孙中山的民本思想》

材料三 1982﹣2015年,中国各种受教育程度人口占总人口的比重,小学从35.4%降到26.2%,初中从17.8%提高到38.3%,高中从6.6%提高到16.4%,大专及以上从0.6%提高到13.3%。2016年,城镇地区83.6%的户所在社区有卫生站,农村地区87.4%的户所在自然村有卫生站。截至2017年底,全国参加城镇职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、基本医疗保险、失业保险等几个重要保险的人数分别达到约4亿、5亿、11亿、1.8亿。改革开放以来,中国在减少贫困人口方面的成就堪称世界楷模,联合国《2015年千年发展目标报告》显示,中国极端贫困人口比例从1990年的61%,下降到2014年的4.2%。2017年,中共十九大指出,中国社会的主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾,标志着中国的民生福祉增进进入均衡发展型阶段。

——摘编自武力主编《改革开放40年—历程与经验》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析明清“新民本”思想产生的背景。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,比较孙中山民本思想与明清“新民本”思想的异同。

(3)根据材料三并结合所学知识,概括改革开放以来我国在民生保障方面的特点。