材料一 旧金山湾区位于美国西海岸加州北部萨克拉门托河下游出海口的旧金山湾四周,有9个县、101个市镇,互无隶属关系,相互独立。1850年代因加州的淘金热,运输、采金、冶炼、金融开始兴盛,形成了由移民组成的多样化和开放包容的文化氛围。1930年代经济萧条,奥克兰海湾大桥、金门大桥修建,解决了就业、刺激了经济发展,实现了湾区区域连接,构筑了跨区域快速流动的交通网络。二战,作为重要军事基地,大量的制造、研究需求,联邦政府投入的巨资,激发了湾区造船、军事高科技研发产业的发展。战后斯坦福大学和斯坦福工业园区的产学研结合,吸引更多优秀的研究所、教育机构、人才和风投资金等来到湾区,铸造了硅谷,形成全球跨国公司总部集聚的科技创新湾区。加州政府,重组、改革碎片化的地方政务体系,建立跨区域职能组织、跨界管理体系,解决制约区域跨界整合发展的行政分割问题,实现市镇地方利益和跨区域更广范围的公共利益之间的平衡,推动湾区发展。

——(陶希东《美国旧金山湾区跨界规划治理的经验与启示》)

材料二 2017.10.18.中共十九大首次提出粤港澳大湾区建设战略;2018.3.5.政府工作报告提出:要研究制定粤港澳大湾区城市群的发展规划;2019.2.18.中共中央、国务院印发《粤港澳大湾区发展规划纲要》。明清以来,湾区地域属广州府管辖,是广府文化的核心地带、传统岭南文化的本根之地;近代西方文化传入,多元文化交融;近现代以来港口经济、工业经济、服务经济、创新经济发展,具有复合型的产业机构,产业体系健全,利于金融、科技、产业的融合发展。世界湾区经济先天具有创新属性,传统三大湾区都抓住了三次科技革命的机遇而崛起,至今仍是最重要的国际创新中心。粤港澳大湾区“一国两制”,涉及到三个关税区、三种货币、三种法律制度,这需要国家治理体系的更新。

——(摘编自陶希东《美国旧金山湾区跨界规划治理的经验与启示》、胡润《粤港澳大湾区VS旧金山湾区》)

(1)根据材料并结合所学知识,概述美国旧金山大湾区、中国粤港澳大湾区兴起的相似因素。

(2)根据材料并结合所学知识,说明21世纪初期粤港澳大湾区发展相对于20世纪旧金山湾区的发展有哪些有利条件。

(3)根据材料,结合所学知识,分析粤港澳大湾区建设的积极作用。

| A.中国大力推动联合国在国际事务中发挥核心作用 |

| B.中国基本形成全方位、多层次、立体化外交布局 |

| C.中国积极促进全球治理体系改革与完善 |

| D.中国积极推进构建国与国交往新路 |

| A.融入经济全球化的进程加快 | B.推动了国际经济新秩序形成 |

| C.形成了全方位开放的新格局 | D.在地缘战略中的主动性增强 |

材料一 一直到甲午战争之后,清政府才开始痛切地认识到铁路之重要。当时,全国铁路才有360余千米,相比而言,美国是18.2万千米,英国是2.1万千米,法国是2.5万千米,连小小的日本岛国,也有3300千米。铁路在当年对经济之重要程度,宛若今天的互联网。在19世纪至20世纪之交的20多年里,伦敦和纽约两大股票交易所中的公司证券差不多都和铁路有关。美国经济史专家威廉·罗伊甚至认为,铁路公司塑造了公司化美国的早期历史,“简而言之,公司体制结构就是铁路体制结构”。

——摘编自吴晓波《跌宕一百年:中国企业1870—1977》

材料二 在2004年中国引进日本高铁技术时,川崎重工总裁曾建议中方技术人员用两个8年的时间来分别掌握时速200千米技术和时速350千米技术,最终中国高铁仅用6年就掌握到了时速350千米的高铁核心技术,并于2017年推出具有完全知识产权的“复兴号”动车组列车。相较于日本、法国、德国等传统高铁强国数十年的发展历史,中国高铁在短时间内实现了从无到有,甚至在技术等级、运营规模、安全可靠等方面均处于世界领先,实现了中国高铁从“追赶者”到“领跑者”的跨越。

通过对中国沪深A股上市企业2013—2017年的并购数据的研究发现,技术并购对自主创新能力具有显著正向影响,并购企业通过技术并购的方式加快企业技术能力完善,有助于提高自身技术创新能力,加快自主创新成果的产生。

截至2021年年底,中国高速铁路运营总里程超4万千米,约占全球高铁运营里程的百分之七十,并率先实现了“智能高铁”的技术创新。

——摘编自陈向博、丁慧平《中国高铁快速崛起的创新机理》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析晚清时期中国铁路发展滞后的原因。(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明当代中国铁路崛起的表现,谈谈其对社会主义现代化建设新征程的启示。

材料一 独立之初,美国军事与经济实力十分弱小。保护主权与领土完整、捍卫共和政体以及确保和平稳定的发展环境是新生美国的基本安全目标。南北战争结束后,伴随统一大市场的建立,美国国力快速强大。美西战争标志着美国彻底放弃孤立主义,追随欧洲列强,加入全球角力和殖民扩张的行列。二战后,美国在政治、经济和军事上空前强大。美国认定本国的主要威胁来自苏东社会主义阵营,表现为意识形态竞争、军备竞赛与局部武装冲突。东欧剧变、苏联解体和冷战结束,找寻新的敌人、遏制新的竞争对手在美国国家安全战略中的意义日益凸显。“9.11事件”对美国国家安全观产生重大影响,安全威胁来源转变为恐怖主义、大规模杀伤性武器和所谓“流氓国家",美国的安全观由冷战结束后相对透明、自信和开放走向极端,更富有进攻性。进入21世纪,美国更加重视金融危机、气候变化、跨国犯罪及信息安全等其他安全问题。值得关注的是,中国等新兴大国的快速崛起,引起了美国越来越多的警觉,美国安全战略不断聚焦中国。

——摘编自江涌、吕贤《中美国家安全观差异透视》

材料二

时间 | 安全观 | 主要内容 |

| 建国初期至20世纪70年代末 | 以军事和政治安全为核心的传统国家安全观 | 根据国家安全实际需求,以“和平共处五项原则"为基石,务实地制定并调整国家对外政策;镇压反动势力,防止“和平演变”,致力于清除威胁国家安全的隐患:积极备战参战,加强军队建设,为维护国家安全提供力量支撑。 |

| 20世纪70年代末至党的十八大前 | 从传统安全观向非传统安全观的转变 | 和平与发展的时代主题是维护国家最重要的积极因素:非传统安全威胁逐渐显现,成为国家安全的重要关注点:提出超越传统安全观的新理念指导国家安全实践。 |

| 党的十八大后至今 | 新时代的总体国家安全观 | 既重视发展问题又重视安全问题,提出"统筹发展与安全"的国家大战略:强调国家安全工作”以人民安全为宗旨”,把人民安全“置于国家安全工作的核心和首要地位:统筹兼顾国家安全各方面问题,努力构建总体国家安全体系;坚持底线思维,防范化解国家安全重大风险;坚持维护与塑造国家安全相结合,积极推动构建新型国际关系和"人类命运共同体"。 |

——根据和晓强《建国以来“国家安全观"的历史演进特征分析》整理

(1)根据材料一并结合所学知识。分析美国国家安全战略的演进特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,分别概括不同时期影响新中国“国家安全观”形成的国际因素。

(3)综合以上材料并结合所学知识,你认为中国的国家安全观与美国相比有何不同?

| A.工农群众社会政治地位发生变化 | B.社会主义建设条件有所改善 |

| C.文教领域“左”的错误得到了纠正 | D.“科教兴国”战略社会基础扩大 |

7 . 阅读下列材料,回答问题。

材料一 美苏太空卫星火箭发射大事年表

苏联 | 美国 |

1957年10月,发射第一颗人卫星斯普特尼克1号。 1960年6月,通过了雄心勃勃的太空探索计划,包括载人登月、火星和金星任务。 1961年4月12日,尤里·加加林搭乘东方1号完成了世界上第一次载人航天飞行。 1965年3月18日,阿列克谢·列昂诺夫在上升2号任务中进行世界上第一次太空行走。 1966年2月月球9号在月表首次完成软着陆。 1975年7月15日,联盟-19飞船发射,与阿波罗飞船组成阿波罗-联盟测试体。 1982年3月1日,金星13号着陆器成功着陆,并存活了127分钟。 1986年2月20日,和平号空间站主体发射升空。 1988年11月15日,暴风雪号航天飞机首飞成功。 | 1958年1月,第一颗卫星探索者1号发射成功。 1960年5月,阿波罗计划被提交给美国总统艾森豪威尔。 1962年8月27日,金星飞掠器飞掠金星,成为世界上第一艘成功的深空探测器。 1965年6月3日至7日,爱德华·怀特在双子星座4号任务中完成美国首次太空行走。1966年5月30日-6月2日,勘测者1号发射升空并完成月球表面软着陆。 1969年7月16日至24日,阿波罗11号的两名宇航员在月球表面着陆行走。 1973年5月14日,最后一枚土星5号火箭搭载天空实验室升空。 1975年7月15日 ,联盟-19飞船发射,与阿波罗飞船组成阿波罗-联盟测试体。 1981年4月12日首次发射,哥伦比亚号航天飞机。 |

——摘编自《美苏太空竞赛历年卫星火箭发射以及历史事件介绍》

材料二 1958年,中国把发射人造地球卫星列入国家科学规划,组建机构并开展相关学术研究活动和实验设备的筹建工作。创业之初经历了经济上、技术上种种困难的中国航天事业,经过艰苦奋斗,终于在1964年6月发射成功自行研制的第一枚运载火箭。1968年组建了中国空间技术研究院,1970年4月24日, 成功发射第一颗人造地球卫星“东方红一号”。到1985年10月,我国依靠自己的力量共发射了17颗不同类型的人造地球卫星。这些卫星为地质、测绘、地震、海洋、农林、环境保护等国民经济部门和空间科学研究提供了十分有价值的资料。通过一系列航天活动,中国已经建立了各类人造卫星、运载火箭、发射设备和测量控制系统的研究、设计、试验和生产的基地;建成了多个能发射各类航天器的发射场。组成了由控制中心、地面台站和测量船构成的卫星测控网,造就了一支富有经验的航天科学技术队伍,从而有能力不断开拓航天活动的新领域。中国航空航天工业在为国防、国民经济和科学研究直接服务的同时,还努力向国民经济各部门推广和转移先进技术,取得了显著的效益。

——甘肃省科协信息中心《我国航天发展历史回眸》

请回答:

(1)依据材料一,结合所学知识,概括美苏发展太空技术的特点并分析其历史背景。

(2)依据材料一和材料二,结合所学知识,比较中国在发展太空技术方面与美苏的不同之处。

(3)依据材料一和材料二,结合所学知识,谈谈世界太空技术发展给你的启示。

| A.捍卫国家统一的决心 | B.放弃通过谈判实现统一 |

| C.践行“一国两制”构想 | D.坚决执行《反分裂国家法》 |

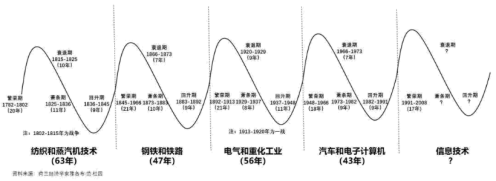

未知的未来?

有学者认为,社会并非稳步前进,也不会跳跃式或随机发展。相反,它像季节一样流转:冬天结束,春天来临。但每一个周期与前一个周期既相似,又迥异。相似的是形式,迥异的是内容。未来真的不可知吗?

材料一

——据雅各布·范·杜因《创新随时间的波动》

材料二

| 经济浪潮 | 历史阶段 | 中心国家 | 技术引领 | 主导产业 | 对应危机 |

| 第一次浪潮 | 1780-1830年 | 英国 | 蒸汽机 | 服装行业和能源 | 1837年经济恐慌 |

| 第二次浪潮 | 1830-1880年 | 英国 | 钢铁制造 | 交通基础设施建设 | 1873-1879年长萧条 |

| 第三次浪潮 | 1880-1930年 | 美国 | 电气化和化学制品 | 公共事业和批量生产 | 1929-1939年大蕭条 |

| 第四次浪潮 | 1930-1970年 | 美国 | 汽车、石油化工 | 物流和人的流动 | 1974-1980年两次石油危机 |

| 第五次浪潮 | 1970-2010年 | 美国 | 信息与通信技术 | 个人电脑和手机 | 2008年持续至今的金融危机 |

| 第六次浪潮 | 2010-? | ? | ? | ? | ? |

——摘编自詹姆斯·穆迪等著《第六次浪潮:一个资源为王的世界》

材料三

(1)据材料一指出经济波动的特征。

(2)材料二对经济波动的划分与材料一相互矛盾吗?请简要说明。

(3)材料一中1929—1937年经济萧条期,是否符合真实的世界动态?请结合材料三做出解读。

(4)材料一中1948—1966年经济繁荣期,不同经济模式国家进行变革,请指出其可借鉴之处。

(5)材料二中“第六次浪潮”正在进行中,请你为这次浪潮写一份展望报告,名称为《可知的未来》。请写出报告中的“关键词”。

材料一 从周朝的翻译活动算起直至五四运动前为止的近3000年间,我国翻译活动经历了3次高潮。

第一次翻译高潮是东汉至唐宋的佛经翻译。东汉到唐宋时期大量印度梵文佛经被翻译成中文,使印度的佛教和文化开始大规模地传入中国,对哲学、文学、艺术和民间风俗等产生深刻影响。

明末清初,许多西方传教士来到中国。他们不仅带来了西方的宗教,还带来了西方的科学,由此引发了中国翻译史上的第二次翻译高潮,即明末清初的以科技翻译为主的翻译活动。

第三次翻译高潮是鸦片战争后至五四运动前的西方科学、政治思想和文学作品翻译。这个阶段李鸿章设立了江南制造总局翻译馆,翻译了大量的自然科学书籍。严复、梁启超、林纾等翻译家译介了西方政治思想、科学方法的著作和西方文学著作。

——摘编自张永中《论中国历史上翻译高潮产生的成果对中国文化的影响》

材料二 1978—1990年,全国年均出版翻译作品2192种;1995—2003年,年均出版翻译作品超过1万种;2003年至今,出版翻译作品已超过数十万种。在积极介绍西方文化的同时,中国的翻译家也将中国的优秀作品译成外文。2011年中译外第一次在比重上超过了外译中,使中国翻译市场从输入型为主转变为输出型为主。国外受众对中国信息的需求是多样化的,增加比较快的一个突出领域是中国的时政类信息,包括领导人著作。《习近平谈治国理政》第二卷中文版刚一面世,就有16个国家的出版机构签约翻译出版非通用语种版本。

——摘编自黄友义《服务改革开放40年,翻译实践与翻译教育迎来转型发展的新时代》等

(1)依据材料一并结合所学,分析三次翻译高潮的影响。

(2)概括材料二中翻译活动的特点,结合所学分析其形成的原因。