材料一 下面是部分史料中关于唐朝时期汉族人民向边疆地区迁移的记载。

史料一 | 贞观初,唐太宗指出:“自隋季道消,天下沦丧,衣冠之族,疆场之人,或寄命诸戎,或见拘寇手。”。 |

史料二 | 唐高祖武德五年(622年),突厥颉利部抄掠汾(治今山西汾阳市)、潞(治今山西长治市)二州,“取男女五千”。同年,唐朝从高丽索回隋军战俘1万余人,还有大量的战俘因已定居高丽而未返回。 |

史料三 | 开元后,唐军制发生变化,如幽州北榆关(今河北抚宁区东)的戍兵,便“常自耕食,惟衣絮岁给幽州,久之皆有田宅,养子孙,以坚守为己利”。 |

——摘编自葛剑雄主编《中国移民史第三卷:隋唐五代时期》

材料二 拉丁美洲曾是世界上最大的人口移入地之一,也是近代人口流动最为频繁的地区之一,可谓是典型的“种族大熔炉”。15世纪末以来,拉丁美洲出现过四波大规模的国际移民潮。第一波国际移民潮在西班牙、葡萄牙在拉美的殖民扩张时期,移民主体为欧洲大陆的白种人;第二波国际移民潮在16—19世纪初的奴隶贸易时期,移民主体为非洲黑人;第三波国际移民潮在19世纪中后期至20世纪中期的“大移民”时期,移民主体为南欧的自由移民和少部分亚洲移民;第四波为20世纪70年代以来的向外移民时期,出现了“重返欧洲”或“重返亚洲”等“回流”现象。

——摘编自杜娟《拉美外来移民史研究的重要性、方法和路径——兼论亚裔移民研究》

(1)根据材料一,概括唐朝时期汉族人民向边疆地区迁移的主要类型及其相似特征。(2)根据材料二并结合所学知识,简析近代以来拉丁美洲前三波大规模国际移民潮出现的国际背景。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,评析中外历史上大规模移民的文化影响。

材料一 欧洲海外扩张和殖民征服的第一个世纪——即16世纪——几乎完全为西班牙和葡萄牙两国所垄断。在16世纪之前,他们还徘徊在欧洲文化的主流之外,16世纪之后,两国国力威势又一落千丈。到19世纪初期,便已是日落西山,奄奄一息了。但是,在整个16世纪,两国无边的疆域,庞大的财富,强盛的国力在整个世界上都是无与伦比的。

——摘编自[美]龙多·卡梅伦著《世界经济史》

材料二 1821年,利物浦和曼彻斯特之间修建的第一条铁路开始运行;铁路线的扩建使工业获得了新的动力。大批量生产的时代开始了,英国走上世界第一工业国的道路。很多小农不得不把自己的土地卖掉,和奴仆和使女一样涌入城市。例如曼彻斯特,1760-1830年,居民从17000人增加到了180000人,变成第一个典型的工业城市,同时也带来了不少问题。很多人很难或根本无法适应这种情况,从而产生了失业和社会灾难。法国学者亚历克西·托克维尔访问曼彻斯特以后写道:“文明创造了它的奇迹,而文明了的人却几乎变成野兽。”

——摘编自[德]曼弗雷德·马伊著《一口气读完世界历史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括16世纪西葡两国走向强盛的相似途径。(2)根据材料二并结合所学知识,分析英国开展工业革命的有利条件及其影响。

材料一

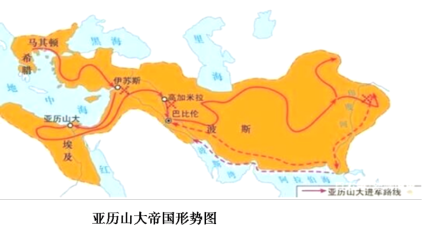

从公元前334年亚历山大东侵到公元前30年罗马帝国最后吞并埃及,这300多年在地中海东部地区的历史上被称之为“希腊化时代”。希腊化时代的文化是希腊文化与东方文化相互交流融会的结晶。虽然它承袭希腊的传统,但与古典时期的希腊文化不同。如果说希腊古典文化是一种城邦文化,那么希腊化文化则是一种走向帝国的、多民族的文化。其基本特征是希腊一体化和地方多元性相结合,文化中心也从雅典移到了埃及的亚历山大。

——摘编自齐涛《世界通史教程:古代卷》

材料二 15—17世纪,由于欧洲水手探索世界海洋并建立起远洋贸易的航线,全球贸易和物种交流发展起来。地理知识的积累使他们能够把世界各地通过便捷的贸易网络连接起来然而,商业交流并非是全球网络的唯一结果。农作物的移植和牲畜的传播改善了人类的营养状况,增加了东半球的人口。外来的病原体引发的传染病使美洲和太平洋岛屿上的土著人口大量减少。欧洲的航海探险、远洋贸易网络以及哥伦布交换使得世界各地区相互依存,推动了全球一体化进程。

——摘编自杰里·本特利等《新全球史》

材料三

材料四 马克思在1870年9月公开说:“由此可见,法国工人阶级正处于极困难的境地。在目前的危机中,当敌人几乎已经在敲巴黎城门的时候,一切推翻新政府的企图都将是绝望的蠢举。法国工人应该执行自己的公民职责,但同时他们不应当为1792年的民族回忆所迷惑,就像法国农民曾经为第一帝国的民族回忆所欺骗那样。他们不是应该重复过去,而是应该建设将来。唯愿他们镇静而且坚决地利用共和国的自由所提供的机会,去加强他们自己阶级的组织。”

材料五 马克思在1871年4月12日称赞巴黎工人时说:“这些巴黎人,具有何等的灵活性,何等的自我牺牲精神!在忍受了六个月与其说是外部敌人不如说是内部叛变所造成的饥饿和破坏之后,他们在普军的刺刀下起义了,好像法国和德国之间不曾发生战争似的,好像敌人并没有站在巴黎的大门前似的!历史上还没有过这种英勇奋斗的范例!”

(1)阅读材料一、依据亚历山大帝国形势图,指出亚历山大帝国沟通了哪些古代文明?结合材料说明“希腊化时代”的文化特点。(2)依据材料二和所学,说明15—17世纪欧洲航海探险对加强世界联系产生的影响。

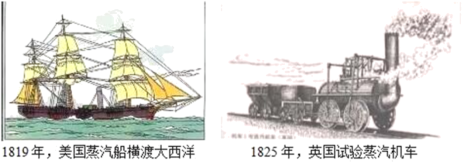

(3)简述两图所示交通工具出现的背景,结合所学分析其历史意义。

(4)根据材料并结合所学知识,分析材料四、材料五中马克思对巴黎公社的评价是否矛盾,并简要阐述理由。

世界历史进程的多元性的内涵在于它本身所具有的内在矛盾性。持全球史观的史学家们注重研究历史发展的空间维度的横向改变,他们认为,历史就是“世界一体化”的过程,是人类文明向全球辐射扩散的过程。“由分散到整体”最能说明世界历史发展进程。

但是,世界的碎裂同样也是历史进程中发生的必然现象。庞大帝国的解体释放出来的政治能量而弹射出若干独立的主权国家;殖民主义的瓦解引发的第三世界运动导致了众多民族国家的兴起;现代化浪潮中涌现出了社会形态转型的不同模式和不同发展道路;民族矛盾、文化隔阂、宗教对立、文明冲突,形成了巨大的裂变张力。

人类历史是在全球一体化以及世界秩序和运行规则的合理化这两种力量或运动的冲突和协调的动态平衡中向前发展的。

——摘编自王玮《世界历史进程的悖论:整合与碎裂》

请以“世界历史进程中的整合与碎裂”为主题,任选角度,自拟标题,并运用所学知识加以论述。(要求:观点明确,史论结合,表述成文)材料一:马铃薯(俗称洋芋)在明万历年间传入中土,从东南沿海至北京,当时仅是皇室、显贵盛馔。乾隆年间推行垦荒增粮,马铃薯承担了重要角色,八旗子弟也以油炸、烧烤马铃薯为食。汉族人以为八旗子弟吃洋芋让人长得帅气,变得强壮有力,于是出现“吃洋芋,长子弟”之说。嘉庆年间,人口成倍骤增,适应性强的马铃薯种植已经遍及山南海北,垦者达千百万计,局部地区甚至以其为口粮,“吃洋芋,长子弟”遂成为中国人情结。

—摘编自翟乾祥《16~19世纪马铃薯在中国的传播》等

材料二:马铃薯与英国餐桌文化

| 时间 | “马铃薯与英国餐桌文化”大事记 |

| 1589年 | 伦敦市长向英王报告“一部分失地的下层人以小块土地或盆栽种植马铃薯充饥”。 |

| 1649年 | 威斯敏斯特教堂红衣大主教修订教义,宣布“马铃薯也是上帝的恩赐之物”。 |

| 1815年 | 议会通过《谷物法》,将马铃薯与小麦、稻谷、玉米等并列为谷物并征收高额进口税。 |

| 1853年 | 克里米亚战争爆发,机器标准化加工的马铃薯罐头成为英国军事储粮之一。 |

| 20世纪初 | 马铃薯食品(土豆泥、土豆派、土豆威士忌等)逐渐成为英国餐桌文化亮丽的风景。 |

—据史蒂文·托皮克《马铃薯在欧洲的传播及社会影响》等整理

材料三:土豆(马铃薯),是现代世界除了谷物以外,用作人类主食的最重要的粮食作物。今天,马铃薯只是餐桌上的大众食物,而在人类文明史上,如同美国知名环境史学家麦克尼尔所说:“马铃薯曾经以剧烈的方式改变了世界历史”。

—摘自2018年《资讯都市报》

(1)根据材料一,并结合所学知识,简述明清时期中国人“吃洋芋,长子弟”情结的形成过程。(2)根据材料二,并结合所学知识,概括马铃薯逐渐成为英国“餐桌文化亮丽风景”的原因。

(3)根据上述材料,并结合所学知识,分析马铃薯的传播对人类社会产生的影响。

材料 从15世纪初开始的西欧航海家的远航探险活动,最终导致了从欧洲出发沿非洲直达印度的航线和从欧洲向西航行直达美洲并发现美洲的航线以及环球一周的航线的开通。新航路的开辟不仅改变了欧洲的历史面貌,而且也直接影响了整个世界的历史发展进程。

——摘编自杨凤霞、宁波《对新航路开辟的历史影响探析》

根据材料并结合世界近代史知识,选取一个角度,自拟论题并加以阐述。(要求:论题明确,史论结合,表述准确。)材料一 从20世纪80年代以来我国报刊的一些文章看,认为包括医学、历法、习俗、音乐等方面印第安与中国古代十分相似。另外,墨西哥瓦哈卡地区印第安人“我”“你”“他”的发音及玛雅人“人”“镇”“银”等发音与汉语发音相同。美国考古学家也宣称在美西海岸海底发现了3000年前古代中国的石锚……总之,关于中国古人早就到达美洲的说法,差不多已持续200多年了。

——摘编自钟婴《印第安人会是我们的远亲吗?》

材料二 也许是整个地区的气候发生了不利于玛雅农业的骤变,杂草疯长,达到难控制的程度。丛林日益向城市逼近,像沙漠吞噬绿洲一样,毁坏了玛雅人生存的基础,或者是疫病流行,导致人口锐减,损伤了文化的元气,也逼迫幸存者尽快逃离危险的故园。再或者是外部的威胁,如墨西哥中部居民侵犯,致使玛雅人逃难而去,听任自己繁荣的城市中心倾颓,甚至可能直接由入侵者捣毁了玛雅宗教建筑,发生“犁庭扫穴”的大灾变。

——摘编自林大雄《玛雅的智慧》

材料三 17世纪初以后,美洲的甘蔗、烟草、棉花、咖啡、香料等经济作物的种植园迅速发展。……这些经济作物是欧洲市场上急需的进口原料。为满足欧洲市场的需要,增加出口,就迫切需要输入更多的奴隶以提供劳动力,扩大生产……众多的奴隶专卖公司应运而生,他们建起严密的贩奴组织系统,甚至动用军队,以保障其垄断贸易的权利。罪恶的奴隶贸易激起了奴隶的抗争和世界人民的谴责。

——中央电视台《世界历史》解说词

(1)根据材料二,概括“美洲文明与中华文明有关联”的主要依据。(2)根据材料三,分析玛雅文明消失的原因。

(3)根据材料三,概括17世纪初以后世界经济出现的新现象。结合所学知识,指出这些新现象对西欧资本主义发展所起的主要作用。

材料 欧洲气候,地理环境无法自行生产甘蔗,因而糖对当时的欧洲人来说是非常昂贵的商品。15世纪,葡萄牙人在适合种甘蔗的地方生产砂糖。17世纪之后,荷兰人把甘蔗种植的中心逐渐转移到了中南美洲的加勒比海地区和巴西。一种基于砂糖贸易的历史现象诞生了,那就是著名的“三角贸易”。欧洲人来到美洲建立殖民地,在极差的条件下种植甘蔗,生产砂糖。砂糖创造了巨大的社会财富,但这都是通过对大量非洲奴隶的残酷剥削而实现的。数万吨糖被运往欧洲的码头,并在当地精炼厂进一步加工,最终通过市场、集市、商店和流动商贩销往整个西欧乃至全世界。这时候,大多数从事砂糖贸易的商人都住在英国,这些人因为富有,逐渐成为上流阶层,其政治影响力也开始凸显开来,可以说,砂糖商人们当时几乎把持了英国的统治。蔗糖在18世纪变得越来越日常化,平民化,工人阶级中开始流行茶歇,工作间歇喝上一杯加糖红茶补充每天所需要的热量。以省出更多的时间来从事工业生产。

——摘编自(英)唐奶斯·沃尔韦恩《糖的征服史》等

(1)根据材料并结合所学知识,概括蔗糖在欧洲流通的特点。(2)根据材料并结合所学知识,分析蔗糖在欧洲流通的影响。

材料一 数千年的漫长历史,负陆面海的地理环境,既塑造出中华民族辉煌的陆地文明,也孕育了悠久的海洋文明。尽管在文明不断融合发展的过程中,内陆理念逐渐确立了在国家战略中的主流位置,但是不能以此判断中国对海洋无欲无求,也不能因而忽略昔日尤其是汉唐宋明的“海洋强国”地位。古代中国的海洋经略同世界上其他涉海大国一样,都遵循着普遍性的历史逻辑,直至清王朝实行闭关锁国,从而发生了海洋经略的历史“断档”,这在经济基础、政治安全与文化传统等层面都存在着特殊性逻辑。

——摘编自刘笑阳《古代中国海洋经略的历史逻辑》

材料二 海权即凭借海洋或者通过海洋能够使一个民族成为伟大民族的一切东西。一个国家,它若能够轻而易举地进入公海,其地理位置的战略价值就十分之高。建立起一支具有强大战斗力的海上军事力量,拥有适当位置的殖民地是在海外支撑这个国家海上权力的最可靠手段。成功的殖民化,以及随之而来的对于商贸与海上霸权的影响,在本质上依赖于国民性格,因为当它们自然地起源于自身时,这些殖民地才能最好地成长。一个完全与其民众的自然根基相协调的政府政策将会在各个方面最为成功地促进其成长。英国较少在陆上采取大规模的军事行动,而是努力成为海上霸主,凭控制海洋和欧洲以外的世界确保国家的胜利。

——摘编自马汉《海上权力要素论》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出我国古代是“海洋强国”的表现,并分析明清海洋经略“断档”的特殊性逻辑。(2)根据材料二马汉所述影响海权的要素,分析英国长期掌控世界海上霸权的原因。

(3)根据以上材料并结合所学知识,请为我国建设海洋强国提出建议。

材料

| 战略理论及代表人物 | 主要理论观点 |

| 陆权理论——英国麦金德 | 19世纪晚期,英国陆权主义者麦金德站在全球的角度,将地理空间与国际政治联系起来,麦金德认为:世界上最主要的地区是由亚洲、欧洲和非洲大陆组成的所谓“世界岛”,而世界的中心则是亚洲中部和东欧,即所谓的“心脏地带”,根据这种地理现实,他提出一个非常著名的理论:欧洲是世界的中心,谁控制了欧洲就控制了世界岛,谁控制了世界岛,就控制了世界 |

| 海权理论——美国马汉 | 19世纪末20世纪初,醉心于战略研究的美国海军上校马汉用地缘政治学的方法分析了自地理大发现以来,世界各国强弱盛衰的经验教训,首次提出“海权优于陆权”的观点,马汉认为:任何一个国家要想成为强国,必须首先控制海洋,尤其是要控制具有战略意义的海峡通道,他认为英国之所以能称霸世界。只要依靠三大要素:强大的舰队,庞大的商船队,海上交通要道 |

| 边缘地带学说——美国斯派克曼 | 20世纪40年代前后,美国耶鲁大学教授斯派克曼认为单纯的海权论和陆权论都有失偏颇,他将两种理论合二为一、提出“边缘地带论”,斯派克曼认为西欧、南欧、中东、南亚、东南亚等地区都可以看作边缘地带,这些地区处于心脏地区和海洋之间。是海上强国和陆上强国发生冲突的地带,他提出:谁控制边缘地带,谁就控制心脏地区,进而控制世界 |

——摘编自《世界大战略经典》

从表中提取相关历史信息,自拟论题,并结合所学知识予以阐述。(要求:论题明确,史论结合)