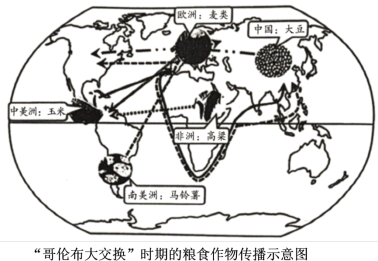

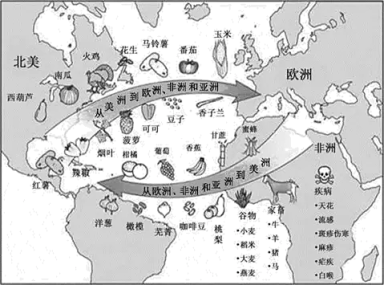

材料 科学家们将哥伦布看成是无意间开启了全球性生物交换的人,在他建立了东西两半球的联系之后,数以千计的动植物物种在大陆之间往来不绝,历史学家称其为“哥伦布大交换”。对于长期居住于旧大陆的人们来说,从美洲新大陆获得的真正财富是马铃薯、玉米和红薯三种作物。与此同时,小麦、燕麦和牛、马、猪等随着欧洲殖民者一起来到美洲。此后,北美大平原上收获的小麦和玉米远销欧洲,南部种植园则大面积种植着烟草和棉花等作物。作物物种的全球大交换催生出人类史上最大规模的人口增长,殖民者还把奴隶种植庄园体系复制到美洲大地,当他们发现当地美洲土著人口满足不了劳动力需求时,又将目光投向了非洲大地。欧洲人还把一种特别重要的物种——蚯蚓带到了美洲。这些微小的生态工程师,重塑了美洲大地,使土壤变得更加肥沃。不过欧洲的天花、非洲的疟疾也使成千上万的美洲印第安人死于非命。

——摘编自崔凯《谷物的故事:解读大国文明的生存密码》

(1)根据材料并结合所学知识,说明“哥伦布大交换”时期新、旧大陆之间的食物物种交流。(2)根据材料并结合所学知识,简析“哥伦布大交换”的社会影响。

材料一 旧石器时代晚期比起早50万年的旧石器时代初期来,技术要先进得多,发展起一种所谓的“石刀技术”,如以兽骨、兽角或燧石为尖端的长矛和装有骨制或木制把柄、石制刃口的刮削器。每一个男子和妇女都掌握适合自己性别的一切知识和技能,并相应地发挥各自的作用。在旧石器时代早期,妇女采集水果、坚果、谷物,挖掘块根植物和昆虫,而男子捕捉小动物和鱼类。随着工具的改进,男子能组织起大规模的狩猎团体,杀死大动物,而妇女却仍留在住地附近从事采集、照料孩子和烧煮食物。

——摘编自斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料二 农人扩展自己的耕植领域,并试图增加自己土地上的单位产量,在这一过程之中,却发现自己的那一大死敌愈变愈强悍,而且随着一代代时间过去愈发严重:那就是报酬递减法则。甚至连俄罗斯的大草场,也没有无尽的量能可供小麦生产。多少世代以来,中国人也已将任何适合栽植稻米的大块土地开发净尽,除非将山也铲平,再无余地可耕。美洲食用作物(如玉米、马铃薯等)的最大好处在于它们往往不会与旧世界作物竞争,反而与之互补。1492年之前原本因沙质、不毛或其他种种因素被视为无用之地,如今有这些美洲植物进驻,也能栽种粮食。1780年代,英国农经作家杨格写到:“如没有玉米,就必须休耕;休耕,众人就饥饿不足。任何乡间居民,若有此作物可以仰赖,可以为小麦季作准备,同时还可以让他们的牲口肥壮,就等于拥有一大宝物。”

——摘编自[美]艾尔弗雷德·W.克罗斯比《哥伦布大交换——1492年以后的生物影响和文化冲击》

(1)根据材料一,概述旧石器时代人类的生产生活状况。(2)根据材料二并结合所学知识,指出“旧世界”应对“报酬递减”的有利条件及其对社会生活的影响。

材料一 印第安人的烟草种植一直以自己吸食、仪式用品和简单交换为主,并未形成规模种植。成规模的商业化种植是在欧洲殖民者到来之后开始的。欧洲人学会了印第安人的吸烟方式,他们认为吸烟具有治疗的功效,由此吸食美洲烟草的热潮席卷了欧洲。……17世纪上半叶弗吉尼亚的烟草种植颇为繁荣,甚至影响了粮食供给。烟草种植要进行一系列程序繁复和艰苦的劳动,这需要投入大量劳力和时间。……在巨大利润吸引下,北美南卡罗莱纳的烟草种植于1799年达到高峰,之后却急剧衰落。在市场推动和利润刺激下,短绒棉种植以惊人的速度扩展。在很短的时间里,南卡罗莱纳连绵起伏的丘陵和肥沃的山谷变成了白色的海洋。1800年左右,很多地区的烟草种植被棉花所取代。

——摘编自滕海键《环境史视野下美国南部烟草与棉花种植的兴衰演变及其原因》

材料二 托马斯·杰斐逊在起草的一份文件里说(法令)“禁止我们在我们自己的土地上用我们自己的劳动制造供我们自己使用的商品.这是英国历史上最专制的时代都无法与之相匹敌的暴政的例子”。并据此宣布,“这些法令无效时所依靠的真实根据是,英国议会没有对我们行使权力的权力。”1749年,英国经济学家乔赛亚·塔克预言,如果英属美洲殖民地在经济上感到自给自足时,它们将会起而反抗。到了18世纪70年代时,英国政府不仅对殖民地维护自身利益的呼吁置若罔闻,而且变本加厉地推行损害殖民地利益的政策,这一下子“激活”了早就存在于殖民地许多居民脑海中的独立意识,一场影响世界历史进程和改变北美13个殖民地的独立运动就这样轰轰烈烈地爆发了。

——摘编自王晓德《英国对北美殖民地的重商主义政策及其影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括影响17—18世纪北美地区农作物种植结构变化的因素。(2)根据材料二并结合所学知识,指出“北美13个殖民地的独立运动”爆发的背景。

材料:科学家将哥伦布看成是无意间开启了全球范围内爆炸性生物交换的人。在他建立了东西半球的联系之后,数千种动植物物种在大陆之间往来不绝。这是恐龙灭绝以来生命史上最重要的事件。历史学家称其为“哥伦布大交换”,它就是意大利有番茄、美国有橙子、爱尔兰有马铃薯、泰国有辣椒,以及中国有番薯的原因。番薯和另一种美洲迁入物种玉米一样,帮助中国走出了灾荒,但它们也引发了另一次灾难。传统中国农业主要关注水稻,这种作物在湿润的河谷地带才能生长。而番薯和玉米能在干旱的高地上生长。成群结队的农民走出去,砍掉了这些高地上的森林,结果就是灾难性的水土流失。淤泥填塞了长江和黄河,引发了导致数百万人丧生的大洪水。

—摘编自[美]查尔斯·曼恩《1493:物种大交换开创的世界史》

提取材料信息,围绕“哥伦布大交换”自拟一个论题,并结合所学知识予以阐述。(要求:论题明确,史论结合。)材料— 番薯原产于卤美洲,大约在明朝万历年间开始引入我国。其中最主要路径有三条:一是从越南引入广东东莞;二是从南澳岛传至福建漳州;三是由陈振龙引入至福建福州。后逐渐向各地蔓延,至18世纪中期,番薯已遍布全国(如表3所示)。爵著成为主要粮食作物之一,并因其高产、抗旱、适应性强、口味香甜等特性,深受百姓喜爱。

表3 番薯引入各省的时间

| 省份 | 云南 | 广东 | 福建 | 浙江 | 江苏 | 四川 | 广西 | 江西 | 湖北 | 山东 | 河南 | 陕西 | 湖南 | 河北 | 贵州 | 山西 | 安徽 |

| 番薯引入年份 | 1576 | 1589 | 1593 | 1608 | 1608 | 1733 | 1736 | 1736 | 1740 | 1742 | 1743 | 1746 | 1746 | 1748 | 1752 | 1756 | 1768 |

——摘编自于爱芝、杨敏《番薯引入对明清人口的影响》

材料二 番薯的推广,使大量滨海沙地和山区的贫瘠丘陵得到开发利用。番薯更是绝对的高产作物,而且所需的人力少,但收获量却大大多于其他粮食作物。——摘编自郑南《从玉米、番薯、马铃薯的传入看外来农作物传入对中国社会的影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括番薯在我国引种的特点。(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明番薯在我国引种的影响。

材料一 “哥伦布大交换”(图4)一词流传极广。在15世纪欧洲人到达他们所称的“美洲”的时候,洋葱、橄榄、咖啡豆、桃子、小麦、水稻、香蕉、甘蔗、蜜蜂等欧洲物种也随之来到了这片大陆。

——摘编自[巴西]丽思·塞德雷斯《来到美洲:创造新的社会——生态景观》

材料二 19世纪中叶,马克思、恩格斯预言了经济全球化时代的到来,经过一个多世纪的发展,今天的经济全球化与马克思时代有了很大不同。人们直到20世纪80年代才对这一历史趋势予以普遍关注,就是经济全球化的趋势在马克思时代还不是太明显。20世纪80年代以后,跨国金融资本在世界范围内迅速而自由流动,给世界经济带来许多新的不稳定因素。资本主义在经济全球化进程中对落后国家和民族的掠夺由赤裸裸的暴力变为资本输出和技术输出等“和平”手段。冷战结束后,国际政治格局出现“一超多强”的局面。

——摘编自王哓宁《马克思恩格斯的经济全球化思想及其现实意义》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明“哥伦布大交换”出现的背景及影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明与马克思时代相比,今天经济全球化的不同。

材料一 公元前221年,秦朝人口估计有3000万,但到西汉初大约只剩下1500万至1800万,至公元2年增加到6000万。东汉初,总人口下降到3500万,157年后,才重新突破6000万。三国鼎立期间,人口仅存约2300万。西晋人口约有3500万,此后人口多次出现大幅度下降,直到609年,才恢复到6000万左右。唐初人口仅有2500万,至755年又增至约9000万。960年,估计人口只有4000万。1100年,人口超过1亿。元统一时实际人口约7000万。明初人口不足6000万,17世纪初,全国人口已突破2亿。1655年,人口估计已降至1.2亿。1700年,恢复至1.5亿,以后很快破2亿大关,到1850年,全国人口创造了4.3亿的新纪录。

——摘编自葛剑雄《中国历代人口数量的衍变及增减的原因》

材料二 御麦,出于西番,旧名番麦。……花开于顶,实结于节,真异谷也。吾乡传得此种,多有种之者。

——摘编自【明】田艺衡《留青日札》

闽人多贾吕宋(菲律宾)焉,其国有朱薯……然吝而不与中国人,中国人截取其蔓咫许,挟小盖中以来……其初入闽时,值闽饥,得是而人足一岁,其种也,不与五谷争地,凡瘠卤沙冈皆可以长。

——摘编自【清】周亮工《闽小记》

田亩起丁(丁银),田多则丁多,田少则丁少,计亩科算,无从欺隐。

——摘编自【清】吴永芳《嘉兴府志》

(1)根据材料一,概括秦至清代中期人口数量变化的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,从经济角度说明清代人口"很快破2亿大关"的原因及影响。

材料一 哥伦布其人与“旧世界”发生的人口爆炸之间,是有关联的。印第安人向世界贡献出5项颇具价值的作物:玉米、马铃薯、甘薯、豆类、树薯,这些作物后来得到广泛种植、食用。就地理分布而言,玉米恰好位于水稻和小麦的生长带之间。世界玉米田每单位平均产量几乎是小麦的两倍。美洲食用作物的最大优势,正在于它们对土壤,天气与栽培的要求与旧世界作物全然不同,生长季节也与后者有异。美洲作物往往不会与旧世界作物竞争,反而与之互补。1492年之前的无用之地,因这些美洲植物的进驻,也变得能栽种粮食了。在许多地区,由于美洲作物对阳光,雨水或其他因素的要求与旧世界作物不同,农人可以排除休耕季了。

——摘编自[美]克罗斯比《哥伦布大交换:1492年以后的生物影响和文化冲击》

材料二 自17世纪初第一家荷兰酿酒厂成立以来,食品贸易和饮食文化使纽约焕然一新,食品企业通过工业化的流水线生产和运输创新为食品国际贸易奠定了基础,加上在战时为水手和士兵提供食物,纽约的食品制造对美国和世界产生了深远影响。19世纪30年代至40年代,大量涌入的德国移民使纽约的啤酒厂成倍增长,纽约曾是19世纪美国最大的啤酒花种植基地。1862年,南北战争时期的啤酒消费税催生了美国啤酒酿造协会,这个以啤酒制造商为主的行业协会在很长时间内都以德语为官方语言。19世纪中叶兴起于纽约市内的肉类加工区,离时装区不远,到1900年,该地区已聚集了250家屠宰场和包装厂。

——摘译自[美]JoySantlofer《食品都市》(FoodCity:FourCenturiesofFood-MakinginNewYork)

(1)根据材料一并结合所学知识,简述美洲作物外传的意义。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析19世纪中后期纽约跻身食品都市的背景。

(3)综合以上材料,谈谈你从世界食品(物种)交流进程中得出的认识。

材料一 15世纪后,海员们把人类可居住的土地连接在一起,形成一个生物交互网络。欧亚大陆的小麦、大麦、水稻等和非洲的山药、秋葵、西瓜等都在美洲找到了合适的生存空间。美洲则向世界贡献了玉米、马铃薯、番茄、可可等,甚至将烟草推广至全世界。至18~19世纪,有意引入物种已成为越来越制度化的事务,如英国探险家将橡胶树的种子带到英国,后在马来西亚广泛推广,使其形成了独特的橡胶种植园经济。

——摘编自约翰·麦克尼尔《世界历史中的物种交流》

材料二 两宋以后,对富庶南方的持续开发,使人地矛盾日益加剧,人们被迫开发其他地区的贫瘠土地,中国地理环境面临一种窘迫境地。而来自美洲的玉米和土豆亚不仅能够在西北干旱和热量不足的地区生长,“荒丘之区,向所弃之地”也可种植,其产量高、易保存的特点,使小农不仅可以依靠它们度过灾年,还可将宝贵的稻种保留下来以备春耕。番茄、花生等作物也在一定程度上缓解了中国传统农业社会副食品缺乏的情况。基于此,虽然明清时期中国耕地只增加了4倍,但人口却能增加6倍。此外,新作物的种植普及也为中国提供了大量的富余劳动力进行丝绸等物品的生产和更多富余的土地用于经济作物的种植。

——摘编自罗振嘉《东亚前近代社会的形成探析——以新航路开辟的影响为视角》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括15世纪后世界物种交流的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析新航路开辟后的物种交流对中国社会的影响。

材料一 意大利人哥伦布从小就喜欢航海和冒险。青年时期,他逐渐成长为拥有丰富航海知识和娴熟技术的航海家。哥伦布是地圆说的坚定拥护者,同时,他也向很多国家的国王寻求过航海探险帮助,可是频遭拒绝。但是凭借勇往直前的冒险精神和坚持不懈的努力,他终于说服了西班牙女王资助他的航行计划。1492年8月3日,哥伦布率领着探险队丛西班牙的巴罗斯港出发,开始横渡大西洋。1492年10月12日凌晨,经过70个昼夜的艰苦航行,船队终于抵达了一座被群山和树林覆盖的小岛。哥伦布将其命名为圣萨尔瓦多,意为“救世主”,并宣布以西班牙女王的名义占有该岛。哥伦布登陆岛屿后,自以为到达了印度群岛,他将这些土著居民称作“印第安人”(音同“印度人”)。哥伦布船队继续航行,先后到达古巴和海地,哥伦布在那里找到了向往已久的黄金,满载黄金的船队随后返回了欧洲。

——摘编自吴春霞《美洲新大陆的发现者————哥伦布》

材料二 随着哥伦布对美洲的征服与开发,美洲农作物也逐渐传入中国。当时我国正处于人口剧增时期,粮食的短缺使得社会动荡不安。这些高产的作物能够有效地缓解粮食短缺的问题,因而被大面积地种植和食用。乾隆三十二年(1767年),河南《嵩县志》记载∶“今嵩民日用,近城者以麦粟为主,菽辅之,其山民玉黍为主,麦粟辅之。”同时,随着这些高产作物种植面积的增加,玉米、番薯、马铃薯等也被用作饲料、酿酒或药物等。

——摘编自蒋晚晴《哥伦布发现美洲对中国文明的影响》

(1)概括哥伦布能够发现美洲的主观原因。

(2)简析哥伦布发现美洲对中国经济的影响。